高分子材料紫外老化试验检测机构如何选择

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、建筑、电子等领域,但其分子结构易受紫外线破坏,长期暴露会出现变色、开裂、性能下降等老化现象,直接影响产品寿命与安全性。紫外老化试验是模拟自然环境、评估材料耐候性的核心手段,而检测机构的专业性直接决定试验结果的准确性——选对机构能帮企业精准识别材料缺陷、保障产品质量,选错则可能导致误判、延误上市或遭遇市场召回。因此,掌握科学的机构选择方法,是企业规避风险的关键一步。

优先核查机构的资质认证

资质是检测机构的“身份证”,也是试验结果有效性的核心保障。目前国内最权威的资质是CNAS(中国合格评定国家认可委员会)实验室认可与CMA(计量认证),两者功能不同但同等重要:CNAS认可强调实验室的技术能力与管理水平,出具的报告可在国际上40多个国家和地区互认,适合有出口需求的企业;CMA是国家计量行政部门对实验室的法定认证,报告具备法律效力,可用于产品认证、质量监督、司法仲裁等场景。

需注意的是,部分机构会混淆“资质范围”——即使有CNAS或CMA,也要确认其认可的项目包含“高分子材料紫外老化试验”,而非笼统的“材料检测”。比如某机构虽有CMA认证,但仅覆盖金属材料检测,其出具的高分子材料紫外老化报告仍不具备法律效力。

现实中,曾有塑料管材企业因选择无资质机构,导致产品送检报告不被住建部门认可,不得不重新找有CMA资质的机构检测,不仅延误了项目招标,还损失了前期的检测费用。因此,第一步务必要求机构提供资质证书的原件或官方查询链接,确认其有效性与覆盖范围。

评估机构的试验能力与设备配置

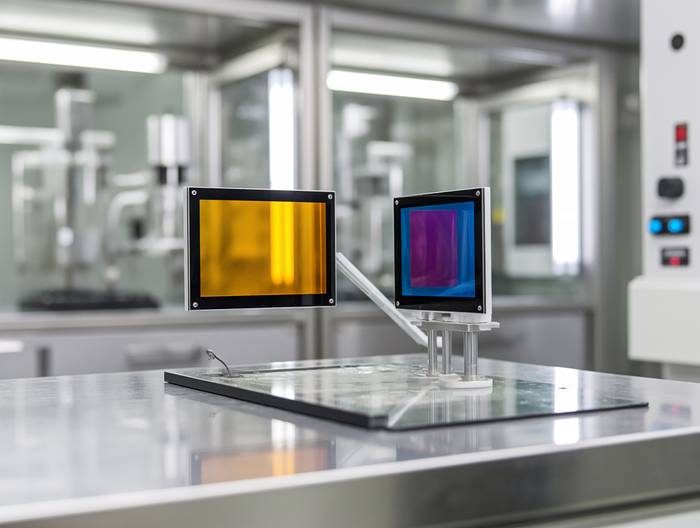

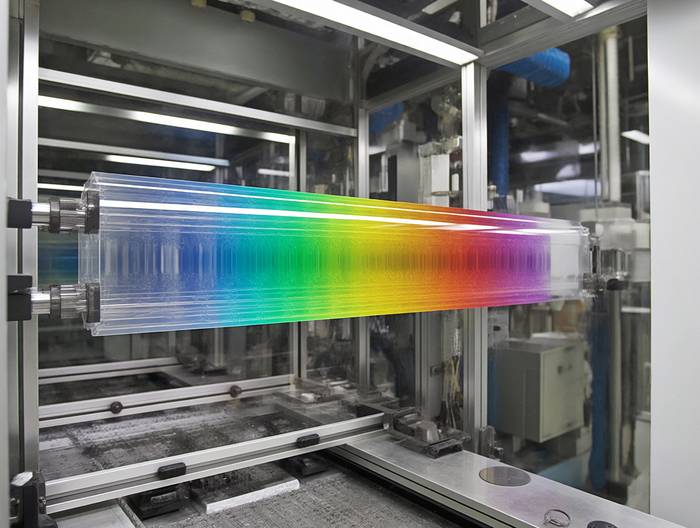

紫外老化试验的准确性高度依赖设备性能,需重点考察机构的设备配置是否满足高分子材料的试验需求。核心设备是紫外老化试验箱,需关注三个关键点:光源类型(UVA-340、UVB-313等,不同光源模拟的紫外线波长不同,对应不同材料的老化机制)、环境控制能力(能否精准调节黑板温度、空气温度、相对湿度,比如ISO 4892-3要求黑板温度控制在60±3℃,湿度50±5%)、辐照度校准(是否定期用标准紫外辐照计校准设备,确保辐照强度符合标准要求)。

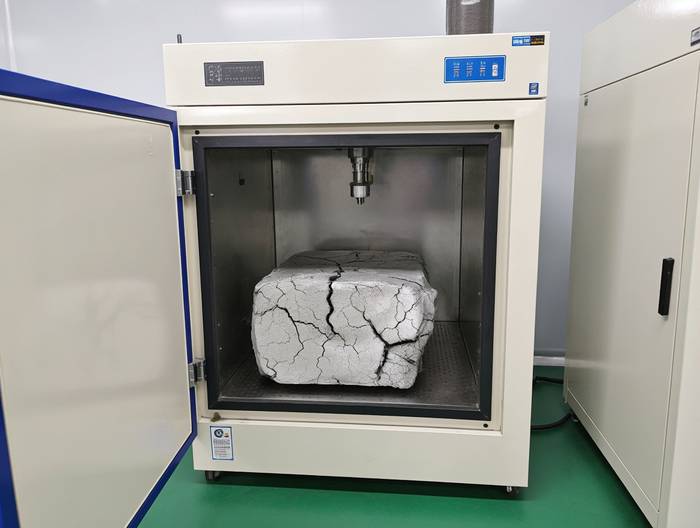

此外,机构是否具备样品预处理能力也很重要——比如部分高分子材料(如橡胶)需在试验前进行状态调节(如在23℃、50%湿度下放置24小时),若机构没有相应的恒温恒湿箱,会影响试验结果的一致性。

以光伏组件封装胶膜为例,其紫外老化试验需模拟户外高温高湿环境,要求试验箱能同时控制温度(85℃)、湿度(85%)与紫外辐照度(0.5W/m²),若机构的设备只能控制温度,无法稳定维持高湿度,试验结果会偏离实际使用场景,误导企业对胶膜耐候性的判断。

考察技术团队的专业水平

技术团队是机构的“核心大脑”,其专业度直接影响试验方案的合理性与结果解读的深度。需关注三点:

一是团队成员的背景——是否有高分子材料、材料科学与工程等相关专业的本科及以上学历,是否具备5年以上紫外老化试验经验;

二是案例经验——是否处理过与你企业同类材料的试验(如汽车涂料、建筑塑料、电子封装胶),能否应对复杂样品(如复合材料、多层结构材料);

三是技术支持能力——能否在试验前提供样品准备建议(如样品尺寸、数量、预处理方法),试验后能否解读结果(如“样品拉伸强度保留率80%”意味着什么,与行业标准对比处于什么水平)。

比如某电子企业的封装胶样品,因含有荧光剂,常规紫外老化试验会出现异常变色,若机构的工程师没有处理过此类材料,可能会误判为“材料耐候性差”,而有经验的工程师会调整光源类型(选择UVA-351,避免荧光剂激发),得出准确结果。

可通过沟通细节判断团队专业度:比如询问“我们的材料是聚碳酸酯(PC),想做ASTM G154标准的试验,你们建议选择哪种光源?”,若对方能快速回答“选UVA-340,模拟户外紫外线的短波部分,更符合PC的老化机制”,说明其对材料与标准的匹配度有深入理解。

确认试验方法的规范性与标准覆盖度

试验方法的规范性是结果准确的基础,需确认机构是否严格遵循国际/国内标准操作,比如ISO 4892-3(塑料紫外老化)、ASTM G154(非金属材料)、GB/T 16422.3(塑料紫外荧光灯老化)等。需注意,不同标准的试验条件差异很大——比如ASTM G154要求试验周期为1000小时,而GB/T 16422.3可能要求500小时,若机构混淆标准,会导致结果无效。

此外,需确认机构是否能覆盖你企业的特殊需求——比如有些企业需要模拟“紫外+冷凝”循环试验(如建筑涂料),或“紫外+盐雾”复合老化(如海洋工程材料),若机构只能做单一紫外试验,无法满足复杂环境的模拟需求。

可要求机构提供试验流程清单,确认每一步是否符合标准:比如样品放置方式(是否与紫外灯保持规定距离)、试验周期内的参数记录(是否每小时记录温度、湿度、辐照度)、试验后的性能测试(是否按照GB/T 1040测试拉伸强度,而非随意选择测试方法)。

关注服务流程的效率与透明度

服务流程直接影响企业的时间成本,需确认三点:

一是试验周期——常规紫外老化试验(如500小时)的周期是多少,能否满足你的项目进度(比如赶产品上市或招标),是否提供加急服务(如3天内完成200小时试验);

二是沟通机制——是否有专属客服对接,能否及时反馈试验进度(如每周发送一次进度报告);

三是报告内容——是否包含试验条件(光源、温度、湿度、周期)、测试数据(外观变化、性能保留率)、标准依据、结论等详细信息,能否提供原始数据记录(如辐照度曲线、温度波动曲线)。

比如某建材企业因项目招标需要,要求机构在10天内出具报告,若机构的常规周期是15天,但能提供加急服务(加收10%费用),则可满足需求;若机构无法加急,即使价格便宜,也会延误招标。

需警惕“模糊流程”的机构——比如不明确告知试验周期,或报告只写“合格”“不合格”,不提供具体数据,这样的报告无法用于产品改进或客户沟通。

参考机构的行业案例与客户口碑

案例与口碑是机构实力的“真实写照”,可通过三个渠道了解:

一是机构官网——是否展示合作过的知名企业(如比亚迪、东方雨虹、隆基绿能),是否有案例详情(如“为某汽车企业提供涂料紫外老化试验,帮助其优化配方,提高耐候性30%”);

二是客户评价——是否有第三方平台(如大众点评、知乎)的真实评价,或向同行企业打听(“你们之前找过哪家机构做紫外老化试验?体验怎么样?”);

三是报告样本——能否提供类似材料的报告,查看其内容的详细度与专业性。

比如某建筑塑料企业,通过同行推荐选择了一家有比亚迪合作案例的机构,结果试验报告不仅符合GB/T 16422.3标准,还附带了“材料耐候性等级评价”,帮助企业在招标中脱颖而出。

需注意,部分机构会伪造案例,可要求查看合作合同的复印件或客户授权书,确认案例的真实性。

核实价格体系的合理性与公开性

价格是企业关注的重点,但需避免“只看低价”的误区——低价可能意味着设备陈旧、流程不规范、服务缺失。需确认三点:

一是报价透明度——是否有明确的报价单,包含试验项目、样品数量、周期、报告费用等,没有隐形费用(如“样品预处理费”“数据解读费”);

二是价格合理性——对比多家机构的报价,若某机构的价格比市场平均价低30%以上,需警惕其服务质量;

三是价值匹配——价格是否包含额外服务(如售后技术咨询、复测机会),比如某机构的报价虽比同行高15%,但包含试验后的材料改进建议,对企业而言更有价值。

比如某玩具企业选择了一家低价机构,试验后发现报告没有包含“颜色变化ΔE”的数据,而客户要求提供该指标,不得不重新检测,额外花费了两倍的费用,反而更贵。

重视售后技术支持的可行性

售后支持是机构“责任心”的体现,需确认两点:

一是复测机制——若对试验结果有疑问,能否免费复测(需在收到报告后7天内提出),复测时是否使用同一批样品、同一设备、同一方法;

二是技术咨询——能否提供后续的技术支持,比如根据试验结果,建议改进材料的方法(如添加紫外线吸收剂、更换基料、优化加工工艺)。

比如某家具企业的塑料配件,紫外老化试验后出现开裂,机构的工程师不仅免费复测确认结果,还建议其添加0.5%的受阻胺光稳定剂(HALS),并提供了HALS的型号与供应商,帮助企业解决了问题。

需避免“一锤子买卖”的机构——比如试验后以“报告已出,概不负责”为由拒绝解答疑问,这样的机构无法为企业提供长期支持。

热门服务