高分子材料老化试验检测误差来源及控制措施

高分子材料老化试验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

高分子材料因轻质、耐腐蚀、易加工等特性,广泛应用于航空航天、汽车、建筑、电子等领域,其老化性能直接决定产品的使用寿命与安全可靠性。老化试验作为评估材料耐候性、热稳定性、光稳定性的核心手段,结果的准确性是材料选型、产品设计与质量控制的重要依据。然而,试验过程中设备精度、环境波动、样品状态、人员操作等因素均可能引入误差,若未及时识别与管控,会导致检测数据偏离真实值,进而影响决策的科学性。因此,系统分析老化试验的误差来源,并提出针对性控制措施,是保障检测结果可靠性的关键。

试验设备精度与校准偏差

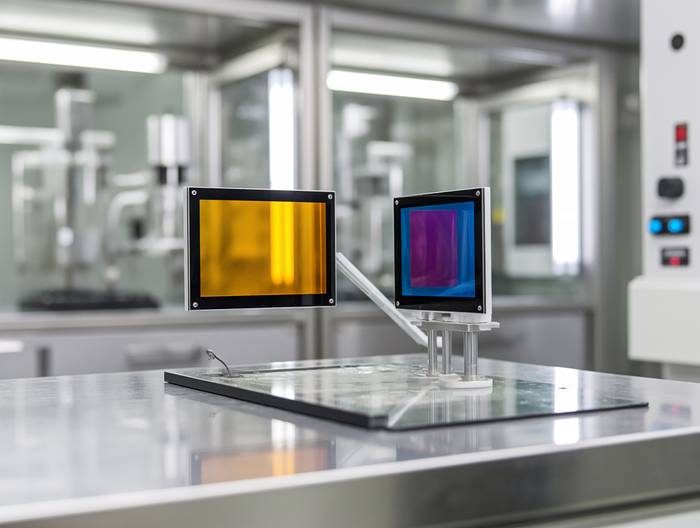

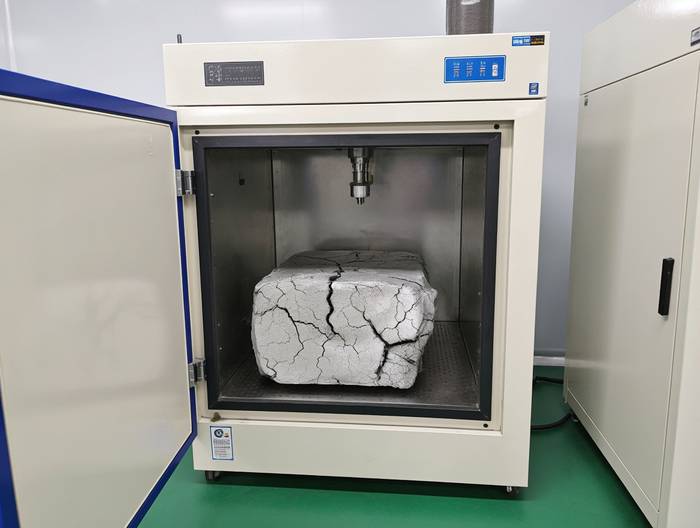

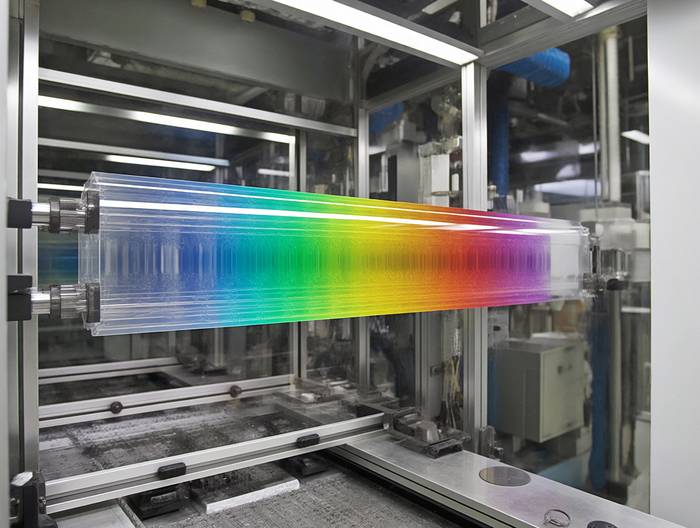

老化试验的核心设备(如氙灯耐候箱、热老化箱、臭氧老化箱),其关键参数(温度、湿度、辐照强度、臭氧浓度)的精度直接影响试验结果。以氙灯耐候箱为例,氙弧灯的辐照强度会随使用时间衰减,若未定期更换,可能从初始的500W/m²降至300W/m²,导致材料光老化作用不足;热老化箱的温度传感器若长期未校准,可能出现±3℃的偏差,而PVC等对温度敏感的材料,1℃温差就能使老化速率变化15%以上。

设备校准不及时是另一常见问题。部分实验室仅校准主传感器,忽略箱内不同位置的参数差异——比如热老化箱角落的温度可能比中心高5℃,导致放在角落的样品老化速率明显加快。还有的实验室为节省成本,延长校准周期(如两年一次),远超JJF 1101规定的“每年至少一次”要求。

控制这类误差需建立“校准+核查”双机制:

一是按计量规范定期校准设备,覆盖所有关键参数;

二是用标准物质(如标准聚碳酸酯片、黑板温度计)进行期间核查,通过监测标准物质的老化性能变化,验证设备是否正常。例如,当标准聚碳酸酯片的黄变指数超过±1时,需立即重新校准或更换部件。

此外,易衰减部件(如氙弧灯、加热管)要记录使用时间,按制造商要求及时更换。

环境条件的非可控波动

试验箱内的环境均匀性是老化试验的基础。以氙灯箱为例,若风道设计不合理,箱内辐照强度差异可能达10%以上,靠近灯源的样品受照量远高于另一侧;湿度控制方面,若加湿器仅安装在一侧,可能导致另一侧湿度比设定值低10%,而聚酯材料的水解老化对湿度极其敏感,这种差异会使结果偏差20%以上。

外界环境也会干扰试验稳定性。比如试验箱放在通风口旁,外界气流会影响箱内湿度;电压波动会导致加热管功率不稳定,引起温度波动。曾有实验室因电压骤降,导致热老化箱温度从100℃降至80℃,持续2小时未发现,最终样品老化速率比预期慢了30%。

优化环境的关键是“结构+隔离”:

一是改进设备结构,增加风道数量或调整角度,促进气流循环,必要时在箱内布置多点传感器,确保温度均匀性≤±1℃、湿度均匀性≤±5%;

二是将设备置于恒温恒湿的实验室,使用稳压电源,避免外界干扰。

此外,定期用多点记录仪检测箱内环境,若某点偏差超过标准,需调整设备或更换部件。

样品制备的一致性问题

样品状态是老化试验的“起点”,若制备不一致,后续试验再精准也会偏差。以薄膜材料为例,厚度偏差超过±0.05mm,会直接影响热传导与光吸收效率——厚样品的热老化速率比薄样品慢25%;板材裁剪时用普通剪刀,会导致边缘应力集中,加速老化过程中的裂纹扩展;还有的样品表面未清洁(残留脱模剂、灰尘),污染物会成为老化的“触发点”,导致局部老化加快。

取向差异也是常见问题。注塑件的流动方向分子链取向度高,老化速率比垂直方向慢15%;若样品未标记取向,试验时随机摆放,结果会出现明显波动。

确保样品一致需严格遵循标准:

一是按GB/T 1040、ISO 527规定尺寸,用千分尺检测厚度,偏差控制在±0.02mm内;

二是用专用裁刀(如哑铃型裁刀)裁剪,避免边缘应力;

三是用无水乙醇清洁表面,去除污染物;

四是对有取向的材料(如注塑件),标记流动方向,确保试验样品取向一致。

此外,热塑性材料需退火处理消除内应力,吸湿性材料(如尼龙)需在恒温恒湿环境平衡24小时,确保含水率一致。

试验方法的执行偏差

试验方法的执行偏差多源于“简化流程”或“主观调整”。比如某实验室做氙灯耐候试验时,为缩短周期,将辐照强度从500W/m²提高到800W/m²,虽然时间缩短了,但材料老化机理从“光氧化”变成“热氧化”,结果完全失去参考价值;还有的试验人员因设备报警(如湿度超标),随意降低湿度设定值,导致水解老化试验数据无效。

试验周期设定不符合标准也是问题。比如热老化试验需达到材料性能下降50%的“拐点”,但有的实验室为赶进度,提前终止试验,导致对老化寿命的估计偏长。

此外,试验日志记录不完整——比如未记设备参数调整、环境变化,后续无法追溯偏差原因。

控制方法偏差需“标准+记录”双约束:

一是严格遵循GB/T 16422、ISO 4892等标准,不得随意调整参数;

二是用试验日志详细记录设备状态、样品情况、操作步骤,确保每一步都可追溯。例如,氙灯试验需记录辐照时间、滤光片类型,热老化试验需记录温度波动范围,避免因记忆偏差导致的错误。

人员操作的人为误差

人员操作是最易产生误差的环节。比如样品摆放——将样品紧贴试验箱内壁,内壁温度比中心高,导致热老化速率加快;氙灯箱的样品架未与灯源平行,会使样品受照不均;读数时视线未与刻度垂直,导致温度读数偏差±2℃;拉伸测试时样品夹持偏移,导致强度结果偏差10%以上。

曾有实验室做热老化试验时,操作人员为方便,将样品堆放在箱内,导致通风不畅,样品温度比设定值高5℃,最终老化速率比预期快了40%,直到第三次重复试验才发现问题。还有的操作人员在读取湿度时,习惯性眯眼,导致读数偏差±10%RH,影响水解老化结果。

减少人为误差需“培训+规范+工具”:

一是对操作人员进行系统培训,覆盖设备操作、标准流程、误差识别,确保理解每一步的意义;

二是制定详细的SOP(操作指导书),明确样品摆放位置(箱内中心、样品架与灯源平行)、读数方法(视线垂直刻度)、拉伸测试的夹持要求;

三是用辅助工具减少干预——比如自动样品架调整装置、数字式仪表,避免人为读数错误。

此外,定期进行盲样测试考核,不达标需重新培训。

材料本身的固有变异性

高分子材料的固有变异性是无法完全消除的误差源。比如不同批次的聚乙烯,分子量分布不同——MWD宽的树脂含更多低分子量组分,热降解速率更快;同一批次的注塑件,浇口附近取向度高,老化速率比远离浇口的区域慢15%;添加抗氧剂的材料,若分散不均,部分区域抗氧剂不足,会加速老化。

某实验室曾用三个批次的PP材料做热老化试验,结果发现批次间拉伸强度保留率差异达25%,原因是树脂的熔体流动速率(MFR)不同——MFR高的树脂分子量小,更易降解。若未意识到这一点,直接用单批次结果下结论,会导致严重误判。

应对固有变异性的关键是“控制+统计”:

一是尽量选择同一批次的材料进行试验,减少批次间差异;

二是若需多批次,增加样品数量(从3个增至5个),用方差分析评估变异性;

三是对成型件,从同一部位截取样品(如注塑件中间区域),避免部位差异。

此外,可通过加速老化与自然老化的对比,验证变异性的影响——若两者相关性良好,说明变异性在可接受范围内。

数据处理的方法误差

数据处理是将试验数据转化为结论的最后一步,若方法不当,前期努力都会白费。比如数据采集频率过低——热老化试验本应每100小时测一次性能,有的实验室为省时间,改成每200小时测一次,结果错过材料性能突变的关键点(如玻璃化转变温度下降),导致对老化速率的判断错误;还有的操作人员人工计算平均値时,误将5个样品的结果除以4,导致结果偏差20%。

重复性验证缺失也是问题。比如同一条件下测试3个样品,若结果差异超过10%,未重新试验,直接取平均値,会将偶然误差当作真实性能。曾有实验室因未做重复性验证,将某样品的拉伸强度保留率误判为70%,实际应为60%,导致产品寿命估计偏长。

控制数据处理误差需“标准化+自动化”:

一是按标准设定采集频率,比如GB/T 16422.2要求氙灯试验每200小时测一次;

二是用自动化数据采集系统(如PLC、数据 logger),避免人工记录错误;

三是对数据进行重复性与再现性分析——同一人员多次测试的差异(重复性)需≤5%,不同人员测试的差异(再现性)需≤10%,若超过,需重新试验。

此外,保留原始数据与计算过程,便于后续核查,避免数据篡改或丢失。

热门服务