建筑材料力学性能测试中不同试验方法的结果对比分析

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料的力学性能是工程结构安全的核心保障,其测试结果直接影响设计参数选择、施工质量控制与既有结构评估。然而,同一材料因试验方法差异(如环境控制、加载方式、试样规格),常导致强度、弹性模量、延性等指标出现显著偏差。本文通过对比常见试验方法(标准实验室试验、现场原位试验、静态/动态加载、加速/自然老化等)的原理与操作细节,分析结果差异的成因,为工程中试验方法的合理选择提供实践依据。

标准实验室试验与现场原位试验的结果差异

标准实验室试验是材料力学性能测试的“基准方法”,需严格遵循国家标准(如GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》):环境控制在温度20±2℃、相对湿度≥95%,试样为标准化尺寸(如混凝土150mm立方体试块、钢材Φ16mm圆棒试样),加载速率恒定(混凝土抗压试验0.3-0.8MPa/s)。这种方法能最大程度消除外界干扰,反映材料的“理想性能”。

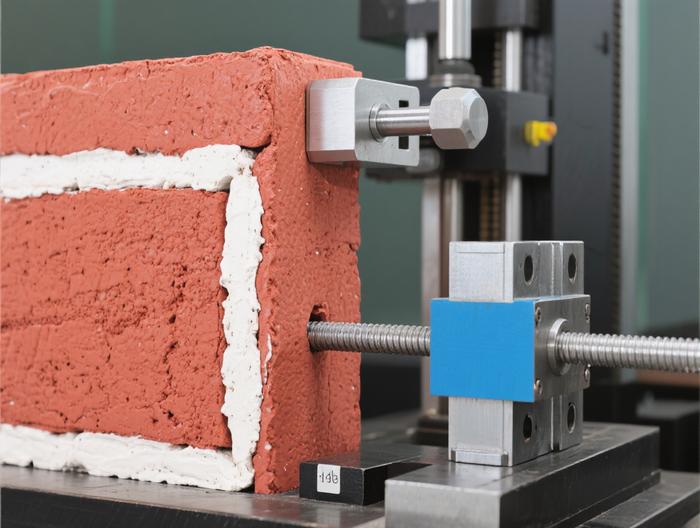

现场原位试验则是针对已建结构的“真实性能”测试,常见方法包括回弹法、钻芯法、砌体原位轴压试验。以混凝土为例,回弹法通过弹击混凝土表面的回弹值推定强度,钻芯法直接截取现场混凝土芯样(直径100-150mm)进行抗压试验。某C30混凝土工程中,实验室标准试块强度为32.5MPa,而现场钻芯样强度仅28.3MPa——差异源于现场施工的振捣不密实、养护条件(如冬季未保温)远差于实验室的标准养护(温度20℃、湿度95%以上)。

砌体的原位轴压试验更能体现这种差异:实验室小块砌体(120mm×240mm×370mm)的抗压强度约3.5MPa,而现场原位试验的砌体强度仅2.8MPa,原因是现场砌体的灰缝厚度不均、砖块强度波动大,且存在砂浆不饱满等施工缺陷。

两者的适用场景明确:实验室试验用于新材料研发或进场材料验收,保证材料“符合设计要求”;现场原位试验用于结构安全性评估,反映“实际服役状态”。工程中需结合两者结果——如某住宅混凝土梁的检测,先通过回弹法普查,再对异常区域钻芯验证,确保结果可靠。

静态加载与动态加载试验的力学指标差异

静态加载试验是“慢速率”加载(如钢材拉伸试验加载速率≤2mm/min),应力变化缓慢,材料有足够时间发生塑性变形,测的是“静强度”(如屈服强度、极限抗拉强度)。动态加载则是“快速率”加载,常见方法有落锤冲击、分离式霍普金森压杆(SHPB),加载速率可达10³-10⁶MPa/s,测的是“动强度”。

钢材的静态与动态性能差异显著:Q235低碳钢的静拉伸强度约235MPa,而动态拉伸强度可达350MPa;混凝土的动态抗压强度是静态的1.5-3倍。原因在于动态加载下,材料内部裂纹扩展被抑制——静态加载时,裂纹会缓慢延伸并连通;动态加载时,裂纹来不及扩展,材料需承受更高应力才会破坏。

延性指标的差异更明显:静态加载下,低碳钢的伸长率约25%,而动态加载下仅15%,因为快速加载限制了塑性变形的发展。某汽车大梁钢的动态拉伸试验中,加载速率达100mm/min时,屈服强度比静态高15%,但延性降低20%——这对汽车碰撞安全性至关重要:快速碰撞时,钢材需有足够强度抵抗变形,但也需保持一定延性避免脆断。

工程中需根据结构的受力状态选择试验方法:桥梁防撞护栏需承受车辆撞击的动态荷载,需用动态冲击试验考核抗冲击性能;建筑梁的受弯承载力计算,只需静态加载的屈服强度即可。

试样尺寸对力学性能的影响分析

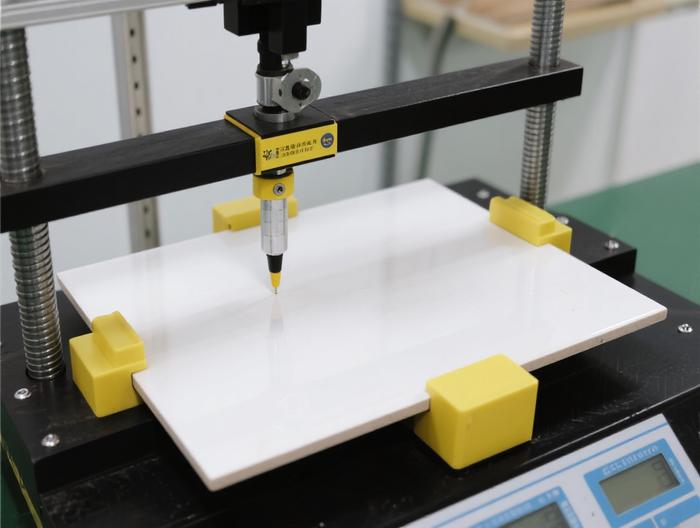

试样尺寸是试验结果的重要变量,即“尺寸效应”——试样越小,强度越高;试样越大,强度越低。以混凝土为例,100mm立方体试块的抗压强度比150mm试块高10%-15%,原因是小试块的“边界约束效应”更显著:试块与试验机压板间的摩擦力限制横向变形,小试块表面积小,摩擦力影响相对大,从而提高抗压强度。

钢材的试样尺寸影响体现在延性指标:短标距试样(标距5d,d为试样直径)的伸长率约20%,而长标距试样(标距10d)的伸长率可达25%。因为长试样的塑性变形分布更均匀,颈缩现象(钢材拉伸后期的局部收缩)对整体伸长率的影响更小。

砌体的尺寸效应同样不可忽视:高厚比(砌体高度与厚度的比值)越大,抗压强度越低。如240mm厚的砌体柱,高度1.2m(高厚比5)时强度约3.0MPa,高度2.4m(高厚比10)时强度降至2.5MPa,原因是高厚比大的柱易发生失稳破坏,而非材料本身的强度不足。

工程中需严格遵循试样尺寸要求:混凝土抗压试验必须用150mm立方体试块(或100mm试块需乘以0.95的换算系数),否则结果会被高估——某工地误用100mm试块且未换算,导致混凝土强度评定为34MPa(实际应为32.3MPa),险些造成结构安全隐患。

环境温度对试验结果的显著影响

温度是影响材料力学性能的“隐形变量”,不同材料对温度的敏感程度不同。混凝土的抗压强度随温度升高而下降:C40混凝土在20℃时强度为42MPa,60℃时降至35MPa,100℃时仅28MPa——原因是高温削弱了水泥水化产物(如C-S-H凝胶)的粘结力,且内部孔隙水的热膨胀破坏了微观结构。

钢材的温度效应更复杂:常温(20℃)下Q235钢的屈服强度为235MPa,300℃时降至180MPa(塑性提高),而-20℃时冲击韧性从100J骤降至30J(脆性增加)。某北方冬季施工的钢结构工程中,钢材的低温冲击韧性未达标,导致吊装时钢梁发生脆断——正是忽略了温度对脆性的影响。

沥青混凝土的温度敏感性最强:夏季高温(40℃)时,沥青软化,抗压强度从1.5MPa降至0.8MPa,易出现车辙;冬季低温(-10℃)时,沥青脆硬,抗拉强度从0.5MPa升至1.0MPa,但延性下降,易发生裂缝。

试验中的温度控制至关重要:标准试验要求温度20±2℃,若试验环境偏离(如夏季实验室未开空调),结果会出现偏差。某工地夏季测试混凝土试块,实验室温度达30℃,试块强度比标准温度下低5%——工程中需在试验报告中注明温度条件,避免误判。

加载速率对强度与延性的双重影响

加载速率是指单位时间内的荷载增加量(或变形速率),直接影响材料的“应力-应变响应”。静态加载(慢速率)下,材料有足够时间进行塑性变形,表现为“低强度、高延性”;动态加载(快速率)下,塑性变形来不及发展,表现为“高强度、低延性”。

以混凝土抗压试验为例,加载速率从0.3MPa/s提高到1.0MPa/s,强度从30MPa升至33MPa——原因是快速加载抑制了裂纹的扩展:裂纹在慢加载下会逐步连通,而快加载下裂纹还未充分发展,材料就已破坏。反之,加载速率过慢(如0.1MPa/s),混凝土会因徐变(长期荷载下的缓慢变形)导致强度低估(如降至28MPa)。

钢材的拉伸试验更能体现这种差异:加载速率从2mm/min提高到20mm/min,屈服强度从235MPa升至250MPa,而伸长率从25%降至20%。某工地测试钢材时,误将加载速率调至50mm/min,导致屈服强度评定为260MPa(实际应为235MPa),险些造成钢结构承载力计算错误。

工程中需严格执行加载速率标准:如混凝土抗压试验的加载速率必须控制在0.3-0.8MPa/s(GB/T 50081-2019),钢材拉伸试验的加载速率≤2mm/min(GB/T 228.1-2010)。偏离标准速率的试验结果,需注明并进行修正。

无损检测与破坏性试验的结果一致性分析

无损检测(NDT)是不破坏试样的测试方法,如超声检测(测混凝土声速)、磁粉检测(测钢材裂纹);破坏性试验则通过破坏试样获得力学指标,如混凝土抗压试验、钢材拉伸试验。两者的结果差异源于“检测方式”的不同。

以混凝土超声检测为例,声速与强度正相关(声速越高,强度越高):声速4000m/s对应强度约30MPa,声速4500m/s对应强度约40MPa。但某工程中,超声检测的声速为4200m/s(推定强度35MPa),而破坏性钻芯试验的强度仅32MPa——差异源于混凝土内部的蜂窝缺陷:超声遇到蜂窝时会发生散射,导致声速测量值偏高(误判为高强度)。

钢材的磁粉检测用于检测表面裂纹,但无法测裂纹深度:某钢结构焊缝的磁粉检测未发现裂纹,而破坏性的弯曲试验却暴露了1mm深的内部裂纹——因为磁粉检测仅能检测表面或近表面的缺陷,内部裂纹需用超声或射线检测。

工程中需两者结合:无损检测用于“快速筛查”(如普查混凝土梁的强度),破坏性试验用于“精准验证”(如对异常区域钻芯)。某地铁隧道混凝土衬砌的检测中,先用超声检测快速筛查出3处声速偏低的区域,再用钻芯试验验证,最终确定衬砌厚度不足的位置——两者结合才能保证结果的可靠性。

加速老化试验与自然老化试验的耐久性差异

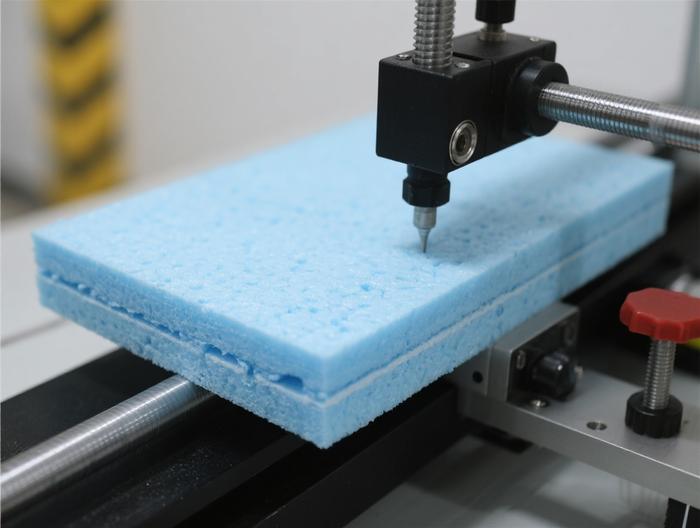

耐久性是材料长期服役的关键指标,加速老化试验通过强化环境因子(如紫外线、盐雾、冻融循环)快速考核材料的耐久性,而自然老化是在实际环境中暴露(如户外10年)。两者的结果差异源于“环境强度”的不同。

混凝土的冻融循环试验是典型的加速老化:加速试验用温度-18℃至5℃的循环,500次循环后质量损失5%、强度下降20%;而自然老化(北方寒冷地区)10年,质量损失仅3%、强度下降15%——因为加速试验的冻融速率(每天1次循环)远快于自然环境(冬季每3天1次循环)。

钢材的盐雾腐蚀试验同样如此:加速试验用5%NaCl溶液、35℃温度,1000小时后腐蚀深度0.5mm;而自然海洋环境(盐度3.5%、温度25℃)暴露5年,腐蚀深度仅0.3mm——加速试验的盐雾浓度更高、温度更高,腐蚀速率更快。

工程中需建立加速老化与自然老化的“相关性模型”:如某外墙涂料的加速紫外老化试验(1000小时)相当于自然暴露2年,通过这种模型可以用加速试验结果预测自然环境下的耐久性。但需注意,加速试验不能完全替代自然老化——某塑料建材的加速老化试验通过了1000小时,但自然暴露3年后仍出现了开裂,因为加速试验未模拟自然环境中的“昼夜温差”和“湿度变化”。

两者的适用场景:加速老化用于新材料的快速筛选(如选择抗冻混凝土),自然老化用于长期性能验证(如评估涂料的10年耐候性)。工程中需结合两者结果——如某跨海大桥的混凝土,先通过加速盐雾试验筛选出抗氯离子渗透的混凝土,再进行自然海洋环境暴露试验,确保20年耐久性达标。

热门服务