建筑材料力学性能测试报告中数据异常的识别与处理方法

建筑材料力学性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

建筑材料力学性能测试报告是建筑工程质量控制的核心依据,直接关系到结构安全性与可靠性。然而,试验过程中受设备精度、试样制备、操作规范等多因素影响,数据异常时有发生——如混凝土抗压强度突然偏低、钢材屈服强度波动过大等。若未及时识别与合理处理,可能导致错误的质量判定,甚至留下安全隐患。因此,掌握科学的异常数据识别方法与处理流程,是试验人员与检测机构确保报告真实性的关键技能。

建筑材料力学性能数据异常的常见类型

建筑材料力学性能测试中的异常数据主要分为三类。第一类是离群值,即一组数据中某一值与其他值差异显著,如混凝土抗压强度试验中,5个试块强度分别为35、36、34、37、20MPa,其中20MPa明显偏离群体;第二类是系统性偏差,表现为整组数据普遍偏高或偏低,比如压力机未校准导致所有试块强度测值均比实际高10%;第三类是随机误差过大,即数据离散性超出标准允许范围,如钢材抗拉强度的标准差超过标准规定的5%,说明试验过程存在不稳定因素。

离群值通常由偶然因素引发,如单个试样的缺陷或操作失误;系统性偏差则源于持续的错误,如设备故障、环境条件失控;随机误差过大可能是试样均匀性差或操作不规范导致,比如混凝土试块振捣不密实,导致强度数据波动大。区分不同类型的异常,是后续处理的基础。

基于统计方法的异常数据识别

统计方法是识别异常数据的常用工具,其中四分位距法(IQR)适用于非正态分布数据。具体步骤是:将数据从小到大排序,计算下四分位数(Q1,第25百分位)与上四分位数(Q3,第75百分位),然后计算IQR=Q3-Q1,异常值的判定范围是低于Q1-1.5IQR或高于Q3+1.5IQR。例如,一组混凝土强度数据为28、30、32、34、36MPa,Q1=30,Q3=34,IQR=4,下限为30-6=24,上限为34+6=40,若有数据低于24或高于40,则判定为离群值。

标准差法适用于正态分布数据,公式为异常值=平均值±3倍标准差(3σ原则)。比如钢材屈服强度的平均值为400MPa,标准差为10MPa,则异常值范围为400±30MPa,即低于370MPa或高于430MPa的数值需重点核查。箱线图则通过图形化展示数据的分布,直观识别离群值——图中“须”的两端是上下限,超出“须”的点即为异常。

需要注意的是,统计方法仅能识别“数值异常”,不能判断异常原因,因此需结合后续的溯源验证。

结合材料固有特性的异常识别

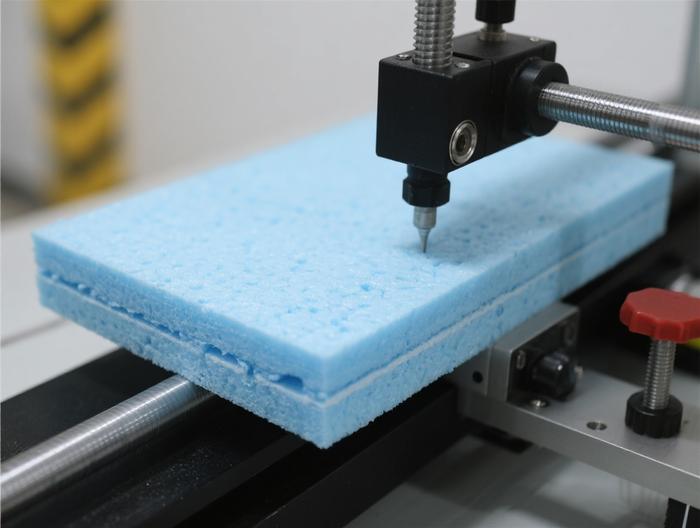

不同建筑材料的力学性能有其固有范围,脱离材料特性的统计识别可能误判。以混凝土为例,普通C30混凝土的28天抗压强度标准值为30MPa,实际测试中正常范围通常在30-40MPa之间(考虑施工偏差),若出现25MPa的数值,即使未超出统计离群值范围,也需怀疑试样养护或制备问题;而C60高强混凝土的强度可能达到60-70MPa,若出现50MPa则属于异常。

钢材的力学性能更具规律性,如HRB400钢筋的屈服强度标准值为400MPa,实测值通常在400-450MPa之间,若某批钢筋的屈服强度普遍为380MPa,说明可能存在材质问题或试验误差;砂浆的抗压强度则与配合比密切相关,如M10砂浆的28天强度应≥10MPa,若出现8MPa,需检查水泥用量或水灰比是否符合要求。

因此,识别异常时需先明确材料的标准要求与常见范围,再结合统计方法,避免“唯统计论”的错误。

异常数据的溯源验证流程

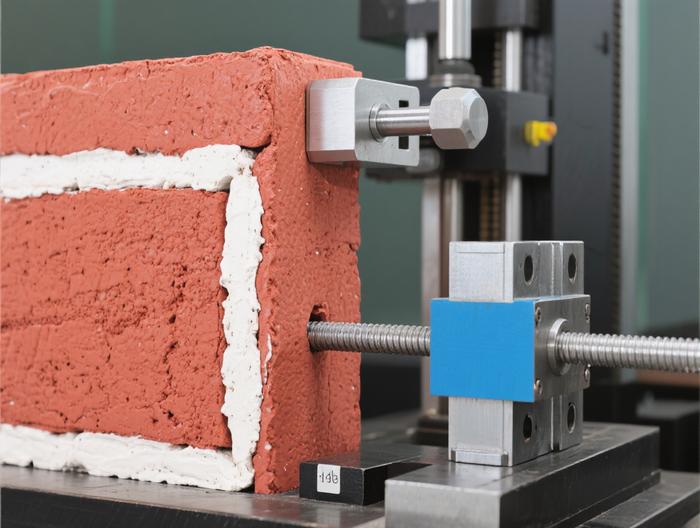

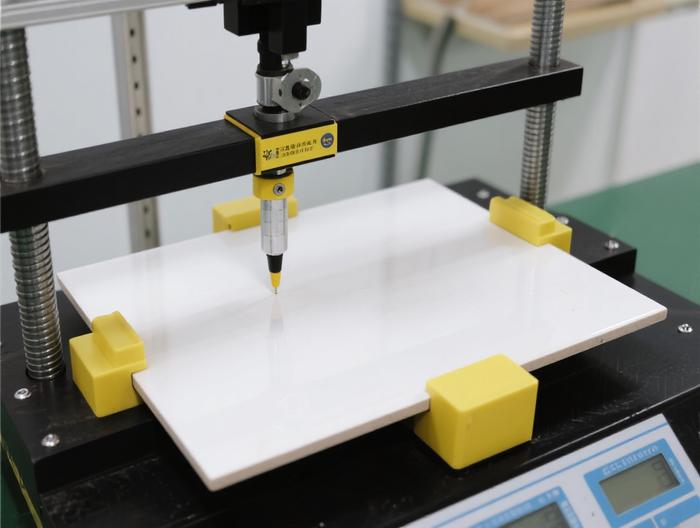

发现异常数据后,首先要进行溯源验证,查找问题根源。第一步是检查试验设备:确认压力机、万能试验机等设备是否在检定有效期内,量程是否匹配试样强度(如测试C30混凝土用1000kN压力机,若用2000kN压力机可能因精度不足导致误差),传感器是否正常工作。

第二步是核查试样制备:混凝土试块需检查尺寸偏差(边长允许±1mm)、外观质量(无蜂窝、麻面、裂缝),钢材试样需检查直径或厚度是否符合标准(如钢筋拉伸试样的标距长度应为5倍直径),试样是否有夹渣、折叠等缺陷。例如,混凝土试块尺寸偏小1mm,会导致抗压强度测值偏高约5%,属于系统性偏差。

第三步是确认试验条件:混凝土试块的养护需满足温度20±2℃、湿度≥90%,若养护室温度达到25℃,会加速水泥水化,导致早期强度偏高但后期强度不足;钢材试验的环境温度应在20±2℃之间,低温会使钢材屈服强度升高,高温则降低。

第四步是追溯操作人员:检查试验过程是否符合标准规范,如混凝土抗压试验的加载速度应为0.3-0.5MPa/s,若加载过快,试块内部应力分布不均,强度测值会偏高;钢材拉伸试验的加载速度应平稳,若突然加大荷载,可能导致屈服强度测值异常。

异常数据的筛选与保留原则

溯源验证后,需根据原因决定异常数据的处理方式。若异常由明确的错误导致(如设备未校准、试样制备错误、操作违规),该数据可直接剔除,如压力机未校准导致所有数据偏高10%,需重新校准设备并重新试验;若单个试样的缺陷(如混凝土试块有裂缝)导致离群值,可剔除该数据,但需保留其他正常数据。

若溯源后未找到明确原因(如数据异常但设备、试样、操作均符合要求),则需谨慎处理:首先计算异常值对统计结果的影响,若剔除后数据离散性符合标准,可考虑剔除;若剔除后仍存在异常,需补充试验。例如,一组5个混凝土试块中有1个离群值,剔除后剩余4个数据的标准差为1.5MPa(符合标准≤4MPa的要求),则可剔除该异常值。

需注意,不能随意剔除异常数据,若异常值可能反映材料的真实特性(如某批混凝土因水泥过期导致强度偏低),则需保留并在报告中说明,不能为了“符合标准”而删除真实数据。

补充试验的实施策略

当异常数据无法通过溯源验证明确原因,或剔除后数据量不足时,需进行补充试验。补充试验的试样应与原试样同批次、同规格、同条件制备,确保可比性。例如,原试验用了5个混凝土试块,剔除1个异常值后剩4个,需补做1个试块,使总数量回到5个(符合GB/T 50081的要求)。

补充试验的数量需满足标准要求:混凝土抗压强度试验每组至少3个试块,若原组有2个异常值,需补做3个试块,组成新的试验组;钢材拉伸试验每组至少2个试样,若1个试样异常,补做2个,取3个试样的平均值。

补充试验的结果需与原数据对比:若补做数据与原正常数据一致,说明原异常值是偶然误差;若补做数据仍异常,需重新检查整个试验流程,甚至更换试样批次。例如,原混凝土试块强度为25MPa(异常),补做3个试块强度为35、36、34MPa,说明原异常值是单个试样问题,可剔除并采用补做数据。

异常处理的记录与报告说明

异常数据的处理过程需详细记录,包括:异常数据的数值、出现的试验批次、识别方法(如四分位距法判定为离群值)、溯源验证的过程与结果(如设备校准记录、试样缺陷照片、环境监测数据)、处理方式(剔除、保留、补充试验)。记录需具有可追溯性,以便后续核查。

在测试报告中,需明确说明异常数据的处理情况,不能隐瞒或简化。例如:“本次C30混凝土抗压强度试验中,编号为H-03的试块强度为22MPa(异常),经核查,该试块养护期间湿度仅为65%(标准要求≥90%),属于养护条件不符合要求,因此剔除该数据。补做3个试块的强度分别为35、36、34MPa,平均值35MPa,符合C30混凝土的强度要求。”

报告中的说明需客观、具体,避免模糊表述(如“数据异常已处理”),要让报告使用者清楚了解异常的原因与处理过程,确保报告的透明度与可信度。

热门服务