汽车零部件金相检验在第三方检测中的关键步骤与质量判定标准

汽车零部件检验,金相检验相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

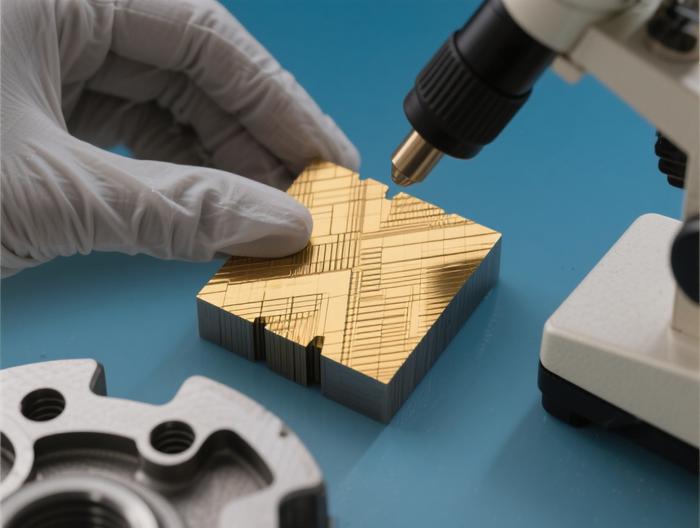

汽车零部件的质量直接关乎车辆安全与使用寿命,金相检验作为深入分析材料微观结构的核心手段,在第三方检测中承担着“微观体检”的关键角色。第三方检测机构需通过标准化的关键步骤还原材料真实状态,并依据明确的质量判定标准,为零部件的合规性、可靠性提供客观依据。本文将聚焦汽车零部件金相检验的核心流程与判定规则,拆解第三方检测中的实操要点。

样品制备:第三方检测的基础合规性控制

样品制备是金相检验的第一步,也是第三方检测结果可靠性的源头。第三方机构需严格按照汽车行业标准(如GB/T 13298《金属显微组织检验方法》、ISO 1463《金属材料 显微组织检验 一般原则》)选取样品——需针对零部件的关键失效风险部位,比如发动机连杆的圆角过渡区、变速器齿轮的齿根、制动盘的摩擦面,确保样品能代表整体材料状态。

切割环节是避免热损伤的关键。第三方检测中常用线切割(适用于硬度高的合金钢)或冷锯(适用于低碳钢),切割参数需严格控制:线切割的电流不超过2A,切割速度不超过5mm/min,防止局部升温导致马氏体转变等组织变化;冷锯则需保证锯片转速与进给量匹配,避免挤压变形。

镶嵌过程需根据材料特性选择方法:热镶嵌(如酚醛树脂)适用于常规钢材,但温度需控制在150℃以内,保温时间不超过10分钟,防止热敏材料(如铝合金)的晶粒长大;冷镶嵌(如环氧树脂+固化剂)用于镁合金、钛合金等对热敏感的材料,固化时间需≥24小时,确保镶嵌料完全固化,避免后续研磨时样品脱落。

研磨与抛光是消除表面变形层的核心步骤。研磨需从粗到细依次使用240#、400#、800#、1200#、2000#碳化硅砂纸,每道砂纸研磨时需将样品旋转90°,直至前一道划痕完全消失;抛光则采用机械抛光(氧化铝或金刚石抛光剂,粒度从1μm到0.05μm)或电解抛光(适用于不锈钢、高温合金),最终达到“镜面无划痕”的效果——第三方检测中需用干涉显微镜检查抛光面的粗糙度,Ra需≤0.02μm,确保后续显微观察的清晰度。

值得注意的是,第三方检测机构需完整记录样品制备的全流程:包括样品编号、选取部位、切割设备与参数、镶嵌材料与温度、研磨抛光的砂纸/抛光剂型号等,形成可追溯的“制样档案”,这是应对客户质疑或复检的重要依据。

侵蚀处理:揭示微观组织的“显影术”

侵蚀处理是将材料微观组织从“隐形”转为“可见”的关键步骤,第三方检测需根据材料类型精准选择侵蚀剂与工艺,避免“过侵蚀”(组织细节丢失)或“欠侵蚀”(组织无法显现)。

侵蚀剂的选择需匹配材料组织:铁素体-珠光体钢(如Q235、45钢)常用4%硝酸酒精溶液(Nital),能清晰显示铁素体(白色)与珠光体(层片状)的分界;奥氏体不锈钢(如304、316)需用王水(硝酸+盐酸=1:3)或电解侵蚀(10%硝酸酒精作为电解液,电流密度0.5-1A/cm²),以显现奥氏体晶粒边界;铝合金(如6061、7075)则用凯勒试剂(硝酸+盐酸+氢氟酸+水=1:1.5:2.5:95),可显示晶粒大小与析出相分布。

侵蚀方法的选择需结合组织特性:对于均匀的铁素体-珠光体组织,采用“擦拭法”——用脱脂棉沾取侵蚀剂,轻擦样品表面3-5次,然后立即用清水冲洗、无水乙醇脱水、冷风干燥;对于晶粒粗大的铸钢或高温合金,采用“浸泡法”——将样品完全浸入侵蚀剂中,时间控制在30秒至2分钟,期间不断观察表面颜色变化(如铸钢从亮银转为浅灰色时取出);对于难侵蚀的马氏体不锈钢(如1Cr13),则用“电解侵蚀”——将样品作为阳极,不锈钢作为阴极,在电解液中通电10-30秒,利用电化学作用溶解晶粒边界。

第三方检测中的关键控制要点:一是“试侵蚀”——正式侵蚀前,取同批次的废样品进行试侵蚀,记录侵蚀时间、温度与效果,确保批量样品的侵蚀一致性;二是“温度控制”——侵蚀剂需保持在室温(20-25℃),若环境温度过高(如夏季30℃以上),需将侵蚀剂置于冰水浴中降温,避免侵蚀速度过快导致组织模糊;三是“干燥处理”——侵蚀后的样品需用去离子水冲洗3次以上,再用无水乙醇(纯度≥99.5%)浸泡10秒脱水,最后用冷风吹干(风速≤2m/s),防止水渍残留影响观察。

显微观察与图像采集:第三方检测的“数据留存”核心

汽车零部件金相检验在第三方检测中的关键步骤与质量判定标准

汽车零部件金相检验在第三方检测中的关键步骤与质量判定标准

显微观察是将微观组织转化为“可视化数据”的关键环节,第三方检测需通过标准化的显微镜操作与图像采集,确保结果的可重复性与可追溯性。

显微镜的选择需匹配检测需求:光学显微镜(OM)是常规组织观察的“主力”——放大倍数覆盖50×(观察宏观组织分布)至1000×(观察珠光体层片间距、析出相尺寸),适用于铁素体、珠光体、马氏体等常见组织的分析;扫描电子显微镜(SEM)则用于“精细分析”——放大倍数可达10000×,能清晰显示夹杂物的形态(如氧化物、硫化物)、裂纹的扩展路径(如沿晶或穿晶裂纹)、表面镀层的厚度(如齿轮的渗碳层),是解决“疑难失效”的关键工具。

观察参数的标准化是结果一致的保障:放大倍数需根据检测项目确定——比如测量晶粒大小(GB/T 6394《金属平均晶粒度测定方法》)需用100×或200×,确保视场中包含足够的晶粒(≥50个);观察齿轮渗碳层的组织(马氏体+残留奥氏体+碳化物)需用500×,清晰区分各相的形态;照明方式的选择需匹配组织特性——明场照明用于观察组织的“形态与分布”(如铁素体在珠光体中的分布),暗场照明用于凸显夹杂物的“亮度与轮廓”(如氧化铝夹杂物在暗场下呈亮白色),偏振光照明则用于观察非金属夹杂物的“双折射特性”(如硅酸盐夹杂物在偏振光下会出现彩色条纹)。

图像采集需遵循“多视场、高清晰、可追溯”原则:每个样品需采集5-10个“非重叠视场”——比如检测发动机缸体的铝合金组织,需在缸壁、缸盖结合面、水道旁各采集2个视场,覆盖关键部位;图像分辨率需≥1920×1080像素(200万像素以上),确保放大后细节清晰;图像命名需包含“样品编号+部位+视场号+放大倍数”(如“CylinderBlock-AlSi10Mg-Field2-500X”),便于后续查询与复检。

第三方检测机构的“校准要求”:每月需用标准测微尺(GB/T 1185《长度测量工具 游标、带表和数显卡尺》)校准显微镜的放大倍数,误差需≤1%——比如100×放大倍数下,测微尺的1mm刻度应对应图像中的1000μm(即10个小格,每格100μm);每季度需用标准组织试样(如共析钢珠光体标准样、奥氏体不锈钢晶粒标准样)校准图像的颜色与对比度,确保不同时间、不同检测人员拍摄的图像“视觉一致”,避免因颜色偏差导致的判定错误。

组织分析:从“看到”到“读懂”的专业判断

组织分析是金相检验的“核心脑”——第三方检测人员需将显微观察到的“图像”转化为“材料性能信息”,这需要扎实的金相知识与对行业标准的熟悉。

组织类型的识别是基础:铁素体(F)是“白色块状”,是碳在α-Fe中的固溶体,常见于低碳钢(如Q235);珠光体(P)是“层片状”(铁素体与渗碳体交替排列),常见于中碳钢(如45钢)的退火组织;马氏体(M)是“针状或板条状”,是钢经淬火后的组织,硬度高(如齿轮的渗碳淬火层);奥氏体(A)是“孪晶结构”,常见于奥氏体不锈钢(如304),在常温下保持面心立方结构。

组织参数的测量需遵循国家标准:晶粒大小的测定(GB/T 6394)——采用“截点法”时,需在100×放大倍数下,用一根直线穿过视场,统计与晶粒边界的交点数,计算平均晶粒直径(d=1.128×L/N,L为直线长度,N为交点数);相含量的测定(GB/T 15749《定量金相学 术语》)——用图像分析软件(如Image-Pro Plus)计算视场中某相的面积百分比,比如45钢调质后的索氏体含量需≥90%;渗碳层厚度的测定(GB/T 9450《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》)——采用“组织法”时,从零件表面到心部组织(铁素体+珠光体)的距离即为渗碳层厚度,需测量5个点取平均值,误差≤0.02mm。

“标准图谱比对”是第三方检测的关键:比如分析汽车齿轮的渗碳层组织(GB/T 9450),需将观察到的马氏体+残留奥氏体+碳化物组织与标准图谱对比——1级为“细针状马氏体+少量残留奥氏体+均匀分布的碳化物”(合格),5级为“粗针状马氏体+大量残留奥氏体+聚集的碳化物”(不合格);分析铝合金轮毂的铸造组织(GB/T 3246《铝及铝合金加工制品显微组织检验方法》),需将共晶硅的形态与标准图谱对比——1级为“细针状共晶硅”(力学性能好),5级为“粗片状共晶硅”(易导致裂纹),若共晶硅等级≥3级,则判定为“组织不合格”。

需注意的是,组织分析需结合零部件的“使用场景”:比如发动机活塞的铝合金组织(Al-Si-Cu合金),需保证共晶硅细化(等级≤2级),否则高温下粗片状共晶硅会成为应力集中源,导致活塞开裂;而变速器齿轮的渗碳层组织,需保证马氏体等级≤2级,否则粗针状马氏体易导致齿面剥落。

缺陷识别:第三方检测的“风险排查”重点

金相检验的重要使命是“排查微观缺陷”,这些缺陷往往是零部件失效的“根源”——第三方检测需精准识别缺陷类型,并依据标准判定其是否“可接受”。

常见缺陷类型及识别要点:一是非金属夹杂物(GB/T 10561《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》)——硫化物(A类,灰色,沿轧制方向延伸的条带状)、氧化物(B类,黑色,不规则块状)、硅酸盐(C类,浅灰色,棱角状)、球状氧化物(D类,圆形,灰白色);二是裂纹(GB/T 13298)——铸造裂纹(沿晶界分布,伴有偏析)、热处理裂纹(穿晶或沿晶,常见于淬火后的钢件)、加工裂纹(表面划痕扩展形成,深度较浅);三是晶粒长大(过热组织,GB/T 6394)——晶粒直径大于标准要求,比如45钢正常淬火后的晶粒大小为8-10级,若为5-6级则为过热;四是脱碳层(GB/T 224《钢的脱碳层深度测定方法》)——表面碳含量降低,组织为铁素体(白色),常见于弹簧钢、轴承钢的热处理过程。

缺陷的判定标准需结合零部件的“失效风险”:夹杂物的等级——汽车发动机连杆的45钢,要求A类夹杂物≤2级(长度≤0.2mm)、B类夹杂物≤2级(直径≤0.1mm),否则夹杂物会成为疲劳裂纹的起源,导致连杆断裂;裂纹的判定——任何“贯穿性裂纹”(从表面到心部)或“表面裂纹长度≥0.5mm”均判定为不合格,比如制动盘的表面裂纹会导致制动时应力集中,引发盘体断裂;晶粒长大的判定——齿轮钢(20CrMnTi)淬火后的晶粒大小需≥8级(细晶粒),若为6级(粗晶粒),则齿轮的冲击韧性会下降30%以上,判定为不合格;脱碳层的判定——弹簧钢(65Mn)的脱碳层深度需≤直径的3%(比如直径10mm的弹簧,脱碳层深度≤0.3mm),否则弹簧的疲劳寿命会降低50%,无法满足汽车行驶10万公里的要求。

第三方检测中的“缺陷定位”:需用“显微硬度计”辅助判断缺陷的影响范围——比如发现齿轮表面有裂纹,需从裂纹尖端向心部测量显微硬度,若裂纹周围的硬度比正常组织高20HV以上,说明裂纹是热处理不当导致的(淬火应力集中);若硬度无明显变化,则可能是加工划痕导致的。

质量判定标准:第三方检测的“一把尺子”

质量判定标准是第三方检测的“核心依据”,需结合“国家标准-行业标准-企业标准”的层级,确保判定的“合规性”与“针对性”。

标准的层级关系:第一层级是“国家标准”(GB)——是所有汽车零部件必须满足的“最低要求”,比如合金结构钢的化学成分(GB/T 3077《合金结构钢》)、金属显微组织检验方法(GB/T 13298)、非金属夹杂物测定(GB/T 10561);第二层级是“行业标准”(QC/T)——针对汽车行业的特殊要求,比如汽车齿轮的金相检验(QC/T 262《汽车用齿轮金相检验》)、汽车发动机活塞的金相检验(QC/T 721《汽车发动机 活塞 金相检验》);第三层级是“企业标准”(OE,Original Equipment)——汽车主机厂的个性化要求,比如大众的VW 50097《汽车用钢材的金相检验》要求齿轮的渗碳层厚度为0.8-1.2mm,硬度为58-62HRC;通用的GM 9981011《铝合金零部件的金相检验》要求共晶硅的等级≤2级,否则视为不合格。

判定的逻辑:需遵循“全项覆盖、逐项判定”的原则——首先检查材料的化学成分是否符合GB/T 3077(比如20CrMnTi钢的碳含量需为0.17-0.23%,锰含量0.80-1.10%);然后检查工艺过程的组织是否符合GB/T 9450(比如渗碳层的马氏体等级≤2级);最后检查客户的特殊要求(比如大众要求齿轮的渗碳层厚度公差为±0.1mm)。只要有一项不符合标准,即判定为“不合格”。

判定结论的“明确性”:第三方检测报告中需将“标准要求”“检测结果”“判定结论”一一对应——比如某汽车齿轮的检测报告:“1. 渗碳层厚度:标准要求(VW 50097)0.8-1.2mm,检测结果1.1mm,判定合格;2. 马氏体等级:标准要求(GB/T 9450)≤2级,检测结果2级,判定合格;3. 夹杂物等级:标准要求(GB/T 10561)≤2级,检测结果3级,判定不合格;4. 显微硬度:标准要求(VW 50097)58-62HRC,检测结果60HRC,判定合格。”最终结论为“不合格”,原因是“夹杂物等级超标”。

热门服务