如何有效进行介入手术器械临床前性能验证的测试流程设计?

临床前性能验证相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

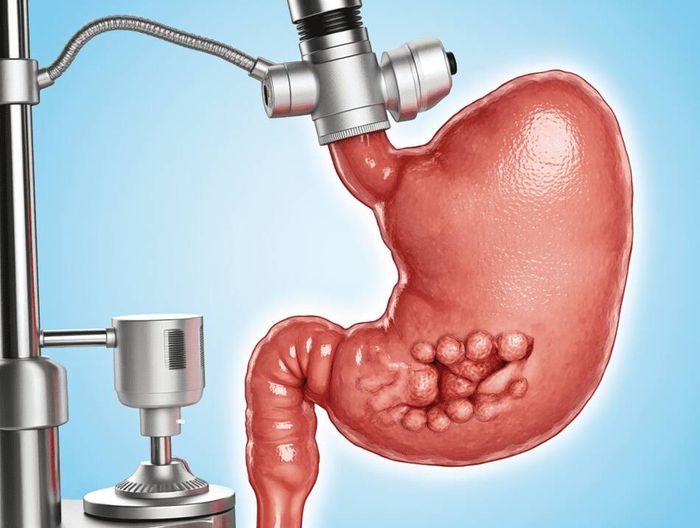

介入手术器械在现代医疗领域发挥着至关重要的作用,而其临床前性能验证的测试流程设计更是确保器械安全性与有效性的关键环节。本文将详细阐述如何有效进行介入手术器械临床前性能验证的测试流程设计,涵盖多个重要方面,为相关从业者提供全面且实用的指导。

一、明确测试目标与需求

在设计介入手术器械临床前性能验证的测试流程时,首先要清晰明确测试的目标。这包括确定要验证器械的哪些关键性能指标,例如器械的准确性、可靠性、安全性等。不同类型的介入手术器械有着不同的核心功能和使用场景,所以其性能验证的侧重点也会有所差异。比如心脏介入器械可能更注重在心血管环境下的精准操作性能,而血管介入器械则会着重考察在血管内的通过性及对血管壁的影响等。只有明确了具体的测试目标,才能为后续流程设计奠定坚实基础。

同时,要充分了解相关法规和标准对该类器械性能验证的要求。医疗器械行业受到严格的法规监管,不同地区、不同类型的器械都有相应的规范标准。这些法规标准规定了必须测试的项目以及合格的标准等。例如,欧盟的医疗器械法规(MDR)和美国的食品药品监督管理局(FDA)的相关规定,都对介入手术器械的临床前性能验证有着细致的要求。不遵循这些法规标准,器械将无法顺利进入市场,所以在设计测试流程时必须将其纳入考量范围。

此外,还需考虑到临床实际使用需求。毕竟测试的最终目的是为了确保器械在临床应用中能够安全有效地发挥作用。可以通过与临床医生、手术室护士等一线医疗人员进行深入交流,了解他们在实际操作过程中对器械性能的期望和关注点。比如医生可能希望器械在操作时具有更好的手感,能够更精准地定位病变部位等。综合这些实际需求,进一步细化测试目标,使测试流程更具针对性。

二、确定测试样本选取原则

样本选取是介入手术器械临床前性能验证测试流程中的重要一环。首先要确定合适的样本数量。样本数量过少可能导致测试结果不具有代表性,无法准确反映器械的真实性能;而样本数量过多则会增加测试成本和时间。一般来说,需要根据统计学原理,结合器械的复杂程度、预期用途等因素来确定合理的样本量。例如对于相对简单、使用场景较为单一的介入器械,样本量可以相对少一些;而对于复杂的、应用范围广的器械,则需要适当增加样本量。

样本的选取还应考虑其多样性。这包括不同规格型号的器械样本选取。同一类型的介入手术器械可能有多种规格型号,以适应不同患者的需求。在测试时,应尽可能涵盖各种常见的规格型号,以全面评估该类器械的性能。比如血管介入支架有不同的直径和长度规格,都需要进行测试,才能了解不同规格在实际使用中的性能表现。

此外,还需考虑样本的来源。可以是从生产线上随机抽取的成品样本,这样能较好地反映正常生产情况下器械的性能;也可以是专门制作的用于测试的样本,这种样本可以根据测试需求进行一些特定的设计或改造,方便更精准地进行某些性能测试。但无论哪种来源,都要确保样本的质量和一致性,避免因样本本身的差异而影响测试结果的准确性。

三、规划测试环境搭建

合适的测试环境对于准确评估介入手术器械的性能至关重要。首先要根据器械的使用场景来搭建模拟环境。比如对于心脏介入器械,需要搭建一个能够模拟心血管系统生理环境的测试平台,包括模拟血液流动、心脏搏动等条件。这样可以在接近真实临床使用的情况下对器械进行测试,更准确地观察其在心血管环境中的性能表现。对于血管介入器械,则要搭建模拟血管内环境的平台,考虑血管的弹性、粗糙度等因素。

测试环境的搭建还需要配备相应的仪器设备。这些设备要能够精确测量和记录器械在测试过程中的各项性能参数。例如,对于测量器械的操作精度,需要高精度的定位测量仪器;对于评估器械对组织的影响,需要组织病理学检测设备等。而且这些设备要定期进行校准和维护,确保其测量的准确性和可靠性。

另外,要注意测试环境的稳定性和可重复性。稳定的测试环境可以保证每次测试的条件基本相同,使得测试结果具有可比性。如果测试环境波动较大,如温度、湿度等因素不稳定,可能会影响器械的性能表现,进而导致测试结果不准确。所以要采取措施控制好测试环境的各项条件,使其能够重复进行相同的测试操作并得到较为一致的结果。

四、设计测试方法与步骤

针对介入手术器械的不同性能指标,需要设计相应的测试方法。例如,对于器械的准确性测试,可以采用模拟目标定位的方法,设置一些模拟的病变部位或目标点,让器械在模拟环境中进行定位操作,然后通过测量其与目标点的偏差来评估准确性。对于器械的可靠性测试,可以进行多次重复的操作试验,观察器械在多次使用过程中是否会出现故障或性能下降等情况。

在设计测试步骤时,要做到条理清晰、循序渐进。首先要进行器械的准备工作,包括对器械进行清洁、组装(如果需要)等操作。然后按照预定的测试方法逐步开展测试,在测试过程中要详细记录每一个步骤的操作情况以及所观察到的现象和测量到的结果。例如,在进行血管介入器械的通过性测试时,先将器械插入模拟血管环境中,记录其插入的难易程度、在血管内推进的顺畅程度等情况,同时测量器械在推进过程中对血管壁的压力等参数。

还要考虑到测试过程中的一些特殊情况处理。比如在测试过程中如果器械出现了故障或异常情况,要有相应的应对措施。可以暂停测试,对故障器械进行检查和分析,确定故障原因后采取相应的修复或更换措施,然后继续进行测试。同时,要对这些特殊情况进行详细记录,以便在后续分析测试结果时能够充分考虑到这些因素的影响。

五、确定测试人员资质与培训

参与介入手术器械临床前性能验证测试的人员,其资质至关重要。首先,测试人员应该具备相关的专业知识背景,比如医疗器械工程、生物医学工程等专业的学历或培训经历。这些专业知识能够帮助他们更好地理解器械的原理、性能指标以及测试方法等。例如,具有医疗器械工程专业背景的人员在面对复杂的器械结构和性能测试时,能够凭借其专业知识迅速理解并开展相关测试工作。

除了专业知识,测试人员还需要具备一定的实践操作技能。由于介入手术器械的测试往往涉及到较为精细的操作,如在模拟环境中对器械进行精准定位、操作等,所以测试人员要有熟练的操作技能,能够准确地按照测试步骤进行操作,避免因操作不当而影响测试结果。可以通过实际操作培训、模拟演练等方式来提高测试人员的操作技能。

此外,为了确保测试工作的质量和一致性,还需要对测试人员进行定期的培训。培训内容不仅包括新的测试方法、技术的学习,还包括对相关法规标准的更新解读等。随着医疗器械行业的不断发展,测试方法和法规标准也会不断更新,只有让测试人员及时了解并掌握这些新内容,才能保证测试工作的顺利进行,确保测试结果的准确性和可靠性。

六、安排测试时间与进度

合理安排介入手术器械临床前性能验证测试的时间和进度,对于整个项目的顺利推进至关重要。首先要根据测试流程的复杂程度、样本数量、测试方法等因素来预估测试所需的总时间。例如,对于一个涉及多种性能指标测试、样本量较大且测试方法较为复杂的介入手术器械,其测试时间可能会相对较长,可能需要几个月甚至更长时间;而对于相对简单的器械,测试时间则可能较短,可能只需几周时间。

在确定了总时间后,要进一步将其分解为各个阶段的具体时间安排。比如将测试流程分为样本准备阶段、测试环境搭建阶段、测试执行阶段、结果分析阶段等,分别为每个阶段安排合理的时间。在样本准备阶段,要考虑到样本选取、样本处理等工作所需的时间;在测试环境搭建阶段,要考虑到设备采购、安装、调试等工作所需的时间;在测试执行阶段,要考虑到按照测试步骤进行操作、记录结果等工作所需的时间;在结果分析阶段,要考虑到对收集到的结果进行整理、分析等工作所需的时间。

同时,要建立有效的进度监控机制,以便及时发现问题并调整进度。可以通过定期召开进度会议、设置进度里程碑等方式来监控进度。在进度会议上,各相关人员可以汇报各自负责的工作进展情况,共同讨论遇到的问题并寻求解决方案。通过进度里程碑的设置,可以更直观地看到项目是否按照预定计划推进,如果发现偏离计划,要及时采取措施进行调整,确保测试工作能够按时完成。

七、制定测试结果分析与评估方案

在完成介入手术器械临床前性能验证的测试后,需要对测试结果进行深入的分析与评估。首先要确定分析的方法和指标。对于不同的性能指标,可能需要采用不同的分析方法。例如,对于器械的准确性指标,可以通过计算其平均偏差、标准差等统计量来分析其准确性表现;对于器械的可靠性指标,可以通过统计其故障发生次数、故障间隔时间等指标来评估其可靠性。

要全面收集测试过程中产生的所有数据,包括操作记录、测量数据、观察现象等。这些数据是分析评估的基础,只有完整收集这些数据,才能对器械的性能进行全面准确的评估。例如,在分析血管介入器械的通过性时,不仅要收集其在血管内推进的速度、压力等测量数据,还要收集在推进过程中观察到的血管壁的变化等现象记录。

根据分析结果,要对器械的性能进行综合评估。评估的结果可以分为合格、不合格以及需要进一步改进等几种情况。如果器械的各项性能指标都满足法规标准和临床实际需求,那么可以判定为合格;如果有部分指标不满足要求,那么需要进一步分析原因,判断是器械本身设计缺陷还是测试过程中存在问题等,然后根据具体情况决定是否需要进一步改进或重新测试。

热门服务