怎样设计科学合理的神经内镜临床前性能验证实验方案?

临床前性能验证相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

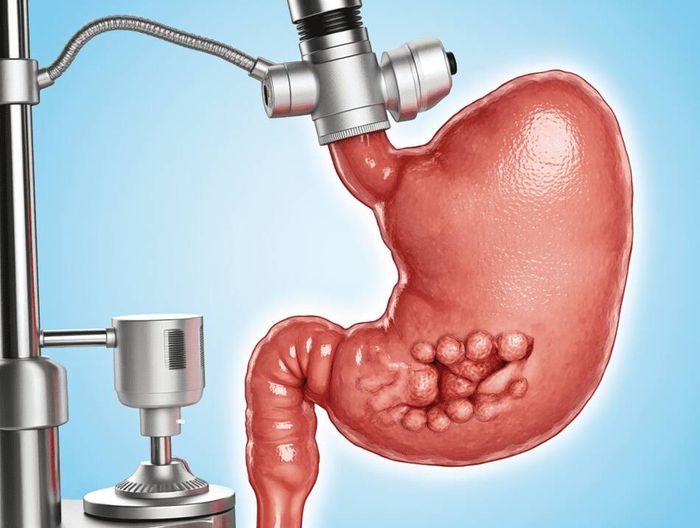

神经内镜在临床中的应用日益广泛,其性能的可靠性至关重要。设计科学合理的神经内镜临床前性能验证实验方案,能有效保障其在实际临床使用中的安全性与有效性。本文将详细阐述如何设计这样一套完善的实验方案,涵盖从实验目标确定到具体步骤实施等多方面内容。

一、明确实验目标

首先要清晰界定此次神经内镜临床前性能验证实验想要达成的目标。这包括确定是要验证神经内镜的成像清晰度、操作灵活性,还是其在特定手术场景下的适用性等。例如,若重点关注成像清晰度,那么目标可设定为准确评估神经内镜在不同组织深度、不同光照条件下呈现清晰、准确图像的能力。只有明确了具体目标,后续的实验设计才能有的放矢。

同时,要考虑实验结果将如何应用于实际临床决策。比如,若实验证明某神经内镜在某方面性能不佳,是否会直接影响其进入临床使用的进程,或者是否需要进一步改进后重新进行验证等。明确这些潜在影响,也有助于更精准地设定实验目标。

另外,还需结合临床需求和现有技术水平来确定目标。不能设定过高脱离实际的目标,也不能过于保守而无法真正检验出神经内镜的性能优劣。要充分了解当前临床对神经内镜性能的期望,以及行业内类似产品已达到的大致水平,在此基础上合理确定本次实验要验证的关键性能指标及目标要求。

二、选择合适的实验模型

选择与人体神经解剖结构和生理环境相似的实验模型对于神经内镜临床前性能验证至关重要。常见的实验模型包括动物模型和体外模拟模型等。

动物模型方面,可选用猪、犬等大型哺乳动物。以猪为例,其脑部结构在某些方面与人类较为相似,如脑室系统的形态等。通过在猪身上进行神经内镜相关操作,可以较为直观地观察神经内镜在近似真实生理环境下的性能表现,包括其能否顺利通过脑组织间隙、对周围组织的损伤情况等。但使用动物模型也存在一定局限性,比如动物的生理反应与人类可能存在差异,且涉及动物伦理等问题,需要在实验过程中妥善处理。

体外模拟模型则可以利用人工合成材料构建类似人体神经组织的环境。例如,可使用模拟脑组织的凝胶材料,设置不同的硬度、弹性等参数来模拟不同部位的脑组织特性。这种模型便于精确控制实验条件,可重复性强,但可能无法完全模拟出人体真实的生理动态过程。在实际选择时,要根据实验目标和重点验证的性能指标来综合考量,决定是采用动物模型为主、体外模拟模型为辅,还是反之,或者两者结合的方式。

此外,无论是哪种模型,都要确保其能够准确反映神经内镜在临床应用中可能遇到的情况,比如模拟出不同的病变类型、不同的手术入路等,以便全面、真实地验证神经内镜的性能。

三、确定关键性能指标

在设计神经内镜临床前性能验证实验方案时,明确关键性能指标是核心环节之一。这些指标将直接反映神经内镜的优劣程度。

成像性能指标是重要方面。包括成像清晰度,可通过测量图像的分辨率、对比度等参数来评估。例如,分辨率越高,说明神经内镜能够呈现出更精细的组织结构图像;对比度良好则有助于区分不同组织类型。另外,成像的色彩还原度也不容忽视,准确的色彩还原能够让医生更准确地判断组织的状态。

操作性能指标同样关键。比如神经内镜的弯曲角度范围,较大的弯曲角度范围意味着在手术中能够更灵活地到达不同部位;器械通道的顺畅程度,若器械通道容易堵塞或通过不畅,将会影响手术器械的传递,进而影响手术效率;还有其整体的操控稳定性,在操作过程中是否会出现晃动、偏移等情况,稳定的操控对于精准手术操作至关重要。

此外,还有安全性相关指标。如神经内镜表面的光滑程度,粗糙的表面可能会对周围组织造成刮擦损伤;其材料的生物相容性,若材料与人体组织不相容,可能会引发炎症等不良反应。确定这些关键性能指标后,要进一步明确如何对其进行量化测量,以便在实验中能够准确获取相关数据。

四、准备实验设备与材料

充足且合适的实验设备与材料是顺利开展神经内镜临床前性能验证实验的基础。

首先,当然需要准备好待验证的神经内镜及其配套的手术器械。确保神经内镜的型号、规格等符合实验要求,并且其状态良好,能够正常工作。配套的手术器械如活检钳、剪刀等也要齐全,且与神经内镜适配良好,因为在实际验证过程中可能需要通过器械通道传递这些器械进行相关操作。

对于实验模型相关的设备和材料也要准备妥当。如果采用动物模型,需要准备相应的动物饲养设备、麻醉设备、手术台等,确保动物在实验过程中能够得到妥善的照顾和处理。若使用体外模拟模型,要准备好制作模拟模型的原材料,如模拟脑组织的凝胶材料、模具等,以及用于设置不同实验条件的设备,如可调节温度、湿度、压力的装置等。

另外,还需要准备测量关键性能指标的设备。比如测量成像清晰度的高分辨率图像采集设备、测量弯曲角度范围的角度测量仪、测量器械通道顺畅程度的模拟器械通过装置等。这些测量设备要具备足够的精度,以保证能够准确获取相关性能指标的数据。

最后,不要忘记准备常规的实验辅助设备,如照明设备、消毒设备等,以确保实验环境的安全、卫生和适宜进行实验操作。

五、制定详细的实验步骤

制定详细、合理的实验步骤是确保神经内镜临床前性能验证实验顺利进行的关键。

首先是实验前的准备阶段。这包括对实验设备和材料的再次检查,确保一切准备就绪。对动物模型(如果采用)进行术前处理,如麻醉、固定等操作,使其处于适宜接受实验的状态。对于体外模拟模型,则要按照预定的设计方案准确构建好模型,并设置好相关的实验条件,如温度、湿度、压力等。

接下来进入神经内镜的实际操作阶段。按照预定的手术入路(模拟临床手术情况)将神经内镜插入实验模型中,在插入过程中要密切观察神经内镜的通过情况,是否遇到阻力、对周围组织是否造成损伤等。一旦插入成功,开始进行相关的操作,如利用器械通道传递手术器械进行活检、切割等操作,同时观察神经内镜的成像情况,是否能够清晰呈现操作部位的组织图像等。

在操作过程中,要按照预定的时间间隔对关键性能指标进行测量。比如每隔一定时间测量一次成像清晰度、弯曲角度范围等指标,记录下相关数据,以便后续分析。并且要注意操作的规范性,严格按照临床手术的操作规范来进行,这样才能更准确地模拟临床应用情况。

最后是实验后的处理阶段。对于动物模型,要进行术后护理,如给予适当的药物治疗、观察其恢复情况等,确保动物的健康。对于体外模拟模型,则要对模型进行清理、保存等处理,以便后续可能的重复实验或进一步分析。同时,要对实验过程中收集到的数据进行整理、备份,为后续的数据分析做好准备。

六、设立合理的实验对照

设立合理的实验对照对于准确评估神经内镜的性能至关重要。

一种常见的对照方式是阳性对照。即选择一款已经在临床上广泛应用且性能得到认可的神经内镜作为对照品。在相同的实验条件下,将待验证的神经内镜与阳性对照品同时进行实验操作,对比两者在关键性能指标上的差异。例如,比较它们的成像清晰度、操作灵活性等方面的差异,通过这种对比,可以直观地看出待验证神经内镜相对于成熟产品的优势与不足。

阴性对照也是一种重要的对照方式。可以设置一个模拟不存在神经内镜操作的情况,也就是只进行常规的手术操作(如果是动物模型)或只设置实验模型的基础状态(如果是体外模拟模型),不使用神经内镜进行任何操作。通过与阴性对照的对比,可以了解到使用神经内镜到底给手术操作带来了哪些改变,比如是否真的提高了手术的可视性、是否减少了对周围组织的损伤等。

此外,还可以根据实验需要设置其他类型的对照,如不同型号或批次的待验证神经内镜之间的相互对照,以观察同一品牌不同型号或不同批次产品之间的性能差异。通过设立这些合理的实验对照,可以更全面、准确地评估神经内镜的性能,为其是否能够进入临床应用提供更可靠的依据。

七、规范实验人员操作

实验人员的规范操作对于神经内镜临床前性能验证实验的结果准确性有着重要影响。

首先,参与实验的人员应该具备相关的专业知识和技能。他们要熟悉神经内镜的基本原理、操作方法以及本次实验的具体目标和步骤。例如,手术医生要熟练掌握神经内镜在手术中的插入、操作技巧,能够准确判断在操作过程中出现的各种情况,如成像是否清晰、器械通道是否顺畅等。

在实验前,要对实验人员进行专门的培训。培训内容包括实验设备的使用方法、动物模型或体外模拟模型的处理技巧、关键性能指标的测量方法等。通过培训,让实验人员能够熟练、规范地进行各项实验操作,减少因操作不当而导致的实验误差。

在实验过程中,实验人员要严格按照预定的实验步骤和操作规范进行操作。比如,在插入神经内镜时,要按照规定的角度、力度进行操作,避免因用力过猛或角度不对而对实验模型造成不必要的损伤。在进行手术器械传递时,也要按照规范的程序进行,确保器械能够顺利通过器械通道,且不影响神经内镜的成像和操作性能。

最后,要建立实验人员的考核机制。定期对实验人员的操作技能和实验结果进行考核,对于操作不规范、导致实验结果偏差较大的人员要进行重新培训或调整,以保证实验人员始终能够以规范的操作进行实验,从而提高实验结果的准确性。

八、确保实验数据的准确性和完整性

准确、完整的实验数据是对神经内镜临床前性能验证实验结果进行有效分析的基础。

首先,要选择合适的数据采集方法。对于不同的关键性能指标,要采用与之相适应的采集方法。例如,对于成像清晰度指标,可以采用高分辨率图像采集设备进行采集,然后通过专业的图像处理软件进行分析,获取准确的分辨率、对比度等数据。对于操作性能指标,如弯曲角度范围,可以使用角度测量仪进行实时测量,并记录下相关数据。

在数据采集过程中,要确保采集的频率合理。既不能过于频繁导致数据冗余,也不能过于稀疏而遗漏重要信息。比如,在测量神经内镜的成像清晰度时,根据实验的具体情况,可以每隔一定时间(如5分钟)进行一次采集,这样既能保证获取到足够的信息,又能避免数据过多造成分析困难。

同时,要对采集到的数据进行及时的整理和备份。在每次采集完数据后,要将其按照一定的类别(如按照性能指标类别、按照实验阶段等)进行整理,方便后续的分析。并且要将数据备份到多个存储设备(如硬盘、云存储等),以防止数据丢失。

最后,要对数据的准确性进行验证。可以通过重复测量、与其他相关数据进行对比等方式来验证数据的准确性。例如,对于某个关键性能指标的数据,可以在不同的实验阶段进行重复测量,如果两次测量结果相差较大,则需要进一步分析原因,找出可能存在的误差源,确保最终获取到的数据是准确、可靠的。

热门服务