玩具材料阻燃性能测试应遵循的安全标准解读

阻燃性能测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

玩具是儿童成长中的重要伙伴,但隐藏在柔软或鲜艳外表下的材料安全风险,常因儿童的好奇行为被放大——比如用打火机点燃毛绒玩具的边角、啃咬塑料配件时接触到高温物体。阻燃性能作为玩具安全的核心指标之一,直接关系到儿童面临火源时的伤害程度。而各类安全标准,正是基于儿童行为特征、材料燃烧特性及真实事故数据制定的“防护指南”。本文将拆解国内外玩具材料阻燃测试的核心标准,梳理不同材料的测试要点,帮助理解标准背后的安全逻辑。

玩具阻燃安全的底层逻辑:为何要遵循标准

儿童的认知能力和行为控制能力尚未成熟,他们可能会把玩具靠近蜡烛、打火机等火源,或在玩耍时让玩具接触到发热的电子设备。而大多数玩具材料——无论是塑料、纺织品还是填充棉——都是易燃或可燃的,一旦引燃,火焰会快速蔓延,甚至释放一氧化碳、氯化氢等有毒气体,导致烧伤、窒息等严重伤害。

安全标准的制定,本质是将“抽象的安全需求”转化为“可量化的技术指标”。比如,针对儿童喜欢啃咬玩具的习惯,标准会要求塑料配件的燃烧速率不能太快,避免儿童来不及松开时被烫伤;针对毛绒玩具易积热的特点,标准会限制燃烧后的阴燃时间,防止玩具在儿童离开后继续燃烧引发火灾。

如果企业不遵循标准,仅靠“经验判断”或“低成本材料”,可能会忽略潜在风险——比如某款毛绒玩具的填充棉未做阻燃处理,遇火源后10秒内火焰就蔓延至整个玩具,而按照标准要求,填充棉的燃烧蔓延时间应不小于30秒,给儿童足够的逃离时间。

国内核心标准:GB 6675系列的阻燃要求拆解

我国玩具安全的基础标准是GB 6675-2014《玩具安全》系列,其中GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》虽未直接命名“阻燃”,但其中“燃烧性能”章节是国内玩具阻燃测试的核心依据。

标准首先将玩具材料分为四类:刚性塑料(如玩具车的外壳)、柔性塑料(如娃娃的手臂)、纺织品(如毛绒玩具的面料)、填充材料(如玩具内部的化纤棉)。每类材料的测试方法和指标不同:刚性塑料采用“水平燃烧法”,要求燃烧速率≤10mm/min(即1分钟内火焰蔓延不超过10毫米);柔性塑料采用“垂直燃烧法”,余焰时间(火焰熄灭后的持续燃烧时间)≤10秒,且无熔融滴落物;纺织品采用“45度燃烧法”,损毁长度(燃烧后被破坏的布料长度)≤150mm;填充材料则要求“无阴燃”(即移除火源后,材料不能继续无火焰燃烧)。

值得注意的是,GB 6675.2-2014对测试的“预处理条件”有严格规定:样品需在温度23±2℃、相对湿度50±5%的环境中放置24小时,模拟玩具的日常存储环境。如果企业直接用刚生产出来的材料测试,可能因材料中的水分未平衡,导致燃烧速率偏慢,得出“合格”的错误结论。

此外,标准还要求“成品测试”——即测试样品必须从批量生产的玩具中随机抽取,不能用专门制备的“样板材料”。比如某企业用阻燃性能更好的原材料做测试样品,但批量生产时换成了普通材料,这种“偷换”行为会直接导致产品不符合标准。

欧盟市场准入门槛:EN 71-2的特殊要求

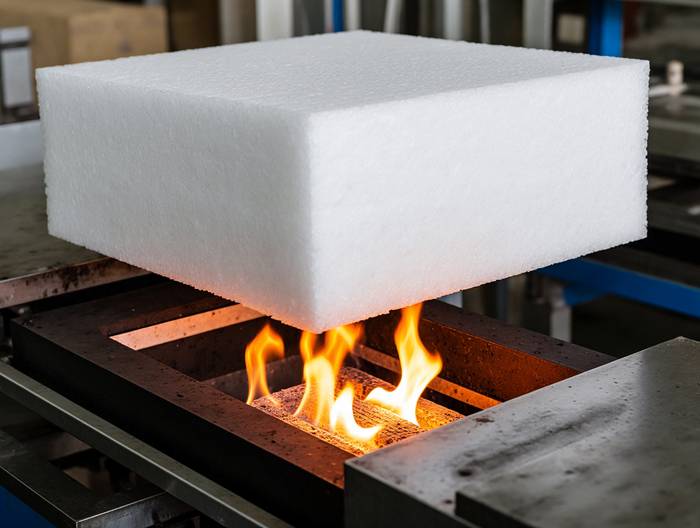

对于出口欧盟的玩具,EN 71-2:2020《玩具安全 第2部分:火焰传播》是必须满足的标准。与国内标准相比,EN 71-2的分类更细,覆盖了“固体材料、液体材料、泡沫材料、薄膜材料”四大类,且针对每种材料的燃烧特性制定了更具体的要求。

比如,针对毛绒玩具的“绒毛面料”,EN 71-2要求采用“垂直燃烧法”测试,除了限制余焰时间(≤5秒)和损毁长度(≤120mm)外,还额外要求“无熔融滴落物”——因为毛绒玩具的面料通常较薄,熔融滴落的塑料会直接接触儿童皮肤,造成深度烫伤。

EN 71-2的测试环境控制也更严格:样品需在温度23±2℃、相对湿度50±5%的环境中预处理24小时,燃烧器的火焰高度必须校准至20±2mm(国内标准是20±3mm),点火时间精确到10±0.5秒。这些细节的控制,是为了确保不同实验室的测试结果具有可比性,避免企业因测试条件差异而“钻空子”。

此外,EN 71-2还要求测试“燃烧后的残余物”——比如塑料玩具燃烧后的碎片,不能有尖锐边缘,防止儿童在清理时被划伤。这一点是国内标准未明确要求的,也是欧盟市场对“全生命周期安全”的额外考量。

美国市场的核心依据:ASTM F963的阻燃规范

进入美国市场的玩具,必须符合ASTM F963-21《玩具安全标准消费者安全规范》的要求,其中第16节“火焰传播”是阻燃测试的核心内容。与欧盟和国内标准相比,ASTM F963更强调“小零件”和“电动玩具”的阻燃安全。

比如,针对玩具上的“小零件”(如塑料纽扣、眼睛),ASTM F963要求采用“微型燃烧法”测试:将零件固定在夹具上,用火焰点燃10秒后,观察其燃烧行为。如果零件在30秒内完全燃烧或分解成小于10mm的碎片,则不符合要求——因为儿童可能会把小零件放入口中,燃烧的碎片会烫伤口腔或食道。

对于电动玩具(如遥控车、电子积木),ASTM F963要求“电池仓材料”的阻燃等级达到UL 94 V-0级——这是塑料阻燃的最高等级之一,意味着材料在点燃后10秒内熄灭,无熔融滴落物。因为电动玩具的电池在充电或使用时可能发热,若电池仓材料易燃,可能引发电池爆炸或火灾。

在纺织品测试方面,ASTM F963采用“垂直燃烧法”,要求余焰时间≤3秒(国内是10秒,欧盟是5秒),损毁长度≤100mm(国内是150mm,欧盟是120mm),标准更严格。这是因为美国儿童使用毛绒玩具的频率更高,且家庭中存在更多火源(如壁炉、燃气烤炉),需要更严格的阻燃性能来降低风险。

不同玩具材料的针对性阻燃测试要点

玩具材料的种类繁多,不同材料的燃烧特性差异很大,因此测试时需“对症下药”,不能用统一的方法应对所有材料。

塑料材料:分为刚性(如ABS、PP)和柔性(如PVC、TPU)。刚性塑料的燃烧速率较慢,但易产生熔融滴落物,测试时需重点关注“滴落物的燃烧性”——比如PP塑料燃烧后的滴落物,若能持续燃烧10秒以上,则不符合标准;柔性塑料的燃烧速率较快,但不易滴落,测试时需重点控制“余焰时间”,比如PVC材料的余焰时间应≤5秒。

纺织材料:分为毛绒(如涤纶绒、腈纶绒)和布料(如棉布、尼龙布)。毛绒材料的纤维较细,易积热,燃烧时火焰蔓延快,测试时需重点测量“燃烧蔓延时间”——比如涤纶绒面料,从点火到火焰蔓延至100mm的时间应≥20秒;布料材料的纤维较粗,燃烧时会产生烟雾,测试时需同时测量“烟雾密度”,避免烟雾过大导致儿童窒息。

填充材料:分为化纤(如聚酯纤维)和棉花。化纤填充材料的阻燃性能较好,但燃烧时会释放有毒气体(如一氧化碳),测试时需同时进行“气体释放量”测试——要求一氧化碳浓度≤1000ppm;棉花填充材料易燃,且易产生阴燃,测试时需重点关注“阴燃时间”——比如经过阻燃处理的棉花,阴燃时间应≤10秒,且不能蔓延至整个填充层。

测试过程中的关键控制环节:避免结果偏差

阻燃测试的结果是否准确,直接影响产品的合规性。很多企业因忽视测试过程中的细节,导致“合格产品”在市场抽检中被判定为“不合格”。以下是几个关键控制环节:

样品制备:测试样品必须从“最终成品”上截取,不能用“原材料”或“未组装的零件”。比如,毛绒玩具的面料,应从玩具的背部或手臂上截取,不能用厂家提供的“备用面料”——因为成品在缝制过程中,面料可能会受到拉伸或高温熨烫,阻燃性能会发生变化。

设备校准:燃烧器的火焰高度、温度,以及测试夹具的角度,必须定期校准。比如,燃烧器的火焰高度应校准至20mm±2mm,若火焰过高,会导致材料燃烧过快;若火焰过低,则燃烧不充分,结果偏松。校准频率通常为每季度一次,或在设备维修后重新校准。

操作规范性:测试人员的操作必须严格遵循标准流程。比如,点火时间应精确到10秒,不能多也不能少——点火时间过长,会导致材料过度燃烧;点火时间过短,则无法真实反映材料的燃烧特性。

此外,测试时应避免空气流动(如风扇、窗户),否则会影响火焰的蔓延方向,导致结果偏差。

重复测试:每个样品应至少测试3次,取平均值作为最终结果。比如,某塑料样品第一次测试的燃烧速率是8mm/min,第二次是12mm/min,第三次是10mm/min,平均值是10mm/min,刚好符合GB 6675的要求。如果只测一次,可能会因样品的个体差异而得出错误结论。

标准中的“豁免条款”:哪些情况不需要测试

并非所有玩具都需要进行阻燃测试,国内外标准都有“豁免条款”,针对风险极低的情况,可以省去测试环节,降低企业成本。

尺寸豁免:体积过小的玩具,如直径小于50mm的球、长度小于70mm的积木,因接触火源的面积小,燃烧风险低,不需要测试。但需注意,“尺寸”是指玩具的“最大尺寸”,比如一个50mm的球,若表面有突出的塑料柄(长度20mm),则整体尺寸是70mm,不能豁免。

材料豁免:本身具有良好阻燃性能的天然材料,如未经处理的木材、竹子、陶瓷,不需要额外测试。但如果这些材料经过油漆、清漆或其他涂层处理,则涂层部分需要测试——比如涂了清漆的木玩具,清漆可能易燃,需要测试清漆的阻燃性能。

功能豁免:某些具有特殊功能的玩具,如“消防玩具”(如模拟灭火器的玩具),因设计目的是“接触火源”,标准允许其采用“更高阻燃等级”的材料,但不需要按照普通玩具的标准测试。但企业需提供“功能必要性”的证明,比如玩具的使用说明中明确标注“仅用于模拟消防游戏,不能接触真实火源”。

热门服务