如何准确检测骨科植入钢板的化学成分及其生物相容性指标?

化学成分检测,生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

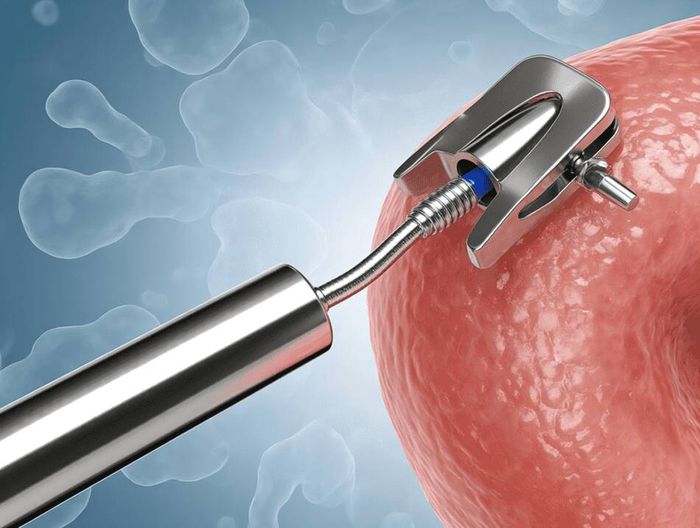

骨科植入钢板在医疗领域应用广泛,其化学成分及生物相容性指标对患者的治疗效果和康复至关重要。准确检测这些方面能确保钢板质量与安全性。本文将详细探讨如何准确检测骨科植入钢板的化学成分及其生物相容性指标,涵盖多种检测方法、注意事项等内容,为相关检测工作提供全面的参考。

一、骨科植入钢板的重要性及检测需求

骨科植入钢板是治疗骨折、骨损伤等多种骨科疾病的关键医疗器械。它能够为受损骨骼提供支撑和固定,促进骨骼愈合。然而,其质量直接关系到患者的康复情况以及是否会引发不良反应。化学成分的准确性决定了钢板的力学性能、耐腐蚀性等关键特性。例如,合适的合金成分能确保钢板有足够的强度承受身体活动带来的压力。同时,生物相容性指标则关乎钢板植入人体后与周围组织的相互作用,良好的生物相容性可减少炎症反应、排异反应等不良情况的发生。因此,对其化学成分及生物相容性指标进行准确检测是十分必要的,这是保障患者使用安全和治疗效果的重要环节。

在实际医疗场景中,不同患者的身体状况和需求各异,对于骨科植入钢板的要求也不尽相同。比如年轻且活动量大的患者可能需要强度更高、更耐磨损的钢板,而老年患者可能更需要生物相容性好、能减少并发症的钢板。这就进一步凸显了准确检测的重要性,只有通过精确检测,才能为不同患者匹配到最合适的植入钢板。

此外,随着医疗技术的不断发展,新的骨科植入钢板材料和设计不断涌现。这些新型钢板在性能上可能有很大提升,但也需要更精准的检测手段来确保其质量和安全性。如果不能准确检测其化学成分和生物相容性指标,就可能导致一些潜在问题在临床应用中暴露出来,给患者带来不必要的风险。

二、化学成分检测的常见方法

光谱分析是检测骨科植入钢板化学成分的常用方法之一。其中,原子发射光谱法(AES)通过激发样品中的原子,使其发射出特定波长的光,然后根据这些光的波长和强度来确定样品中所含元素及其含量。这种方法具有灵敏度高、可同时检测多种元素的优点。例如,对于钢板中的铁、铬、镍等主要合金元素,AES能够快速准确地给出其含量信息。

原子吸收光谱法(AAS)则是基于原子对特定波长光的吸收特性来进行检测。它可以精确测量样品中微量元素的含量,对于骨科植入钢板中一些添加的微量元素,如钼、钒等,AAS能够很好地发挥其检测优势,确保这些微量元素的含量在合适范围内,从而保证钢板的性能。

X射线荧光光谱法(XRF)也是一种重要的检测手段。它利用X射线照射样品,使样品中的元素发出特征X射线荧光,通过检测这些荧光的能量和强度来分析元素组成及含量。XRF的优点是可以对样品进行无损检测,对于已经成型的骨科植入钢板,无需破坏其结构就能进行化学成分分析,这在实际应用中非常方便,而且检测速度相对较快。

除了上述光谱分析方法外,化学分析法在某些情况下也会被采用。例如,重量分析法通过精确测量化学反应前后物质的重量变化来确定样品中某种成分的含量。对于一些特定元素或化合物在骨科植入钢板中的含量测定,重量分析法可以提供较为准确的数据,但这种方法通常操作较为繁琐,耗时较长,所以一般作为辅助检测手段与其他光谱分析方法配合使用。

三、光谱分析方法的具体操作流程

以原子发射光谱法(AES)为例,首先要对骨科植入钢板样品进行预处理。这包括对样品进行清洗,去除表面的油污、杂质等,确保样品表面干净整洁,以便后续分析能准确反映样品的真实化学成分。清洗后的样品通常需要进行研磨,使其成为均匀的粉末状,这样可以保证在激发原子时能更加均匀地产生发射光谱。

然后将处理好的样品放入原子发射光谱仪的样品池中。在仪器中,通过高频电火花等方式激发样品中的原子,使其发射出特征光谱。此时,仪器会自动采集这些光谱信号,并通过内部的计算机系统进行分析处理。根据预设的元素波长数据库,将采集到的光谱信号与数据库中的标准光谱进行比对,从而确定样品中所含的元素种类及其含量。

对于原子吸收光谱法(AAS),同样需要对样品进行预处理,如清洗、研磨等操作。不过,在检测时,是将样品溶液导入原子吸收光谱仪中。仪器会产生特定波长的光,当光通过样品溶液时,样品中的原子会吸收特定波长的光,仪器通过检测光被吸收的程度来确定样品中相应元素的含量。整个过程需要精确控制光源的波长、样品溶液的浓度等参数,以确保检测结果的准确性。

X射线荧光光谱法(XRF)的操作相对较为简单。只需将骨科植入钢板样品直接放置在X射线荧光光谱仪的检测台上,开启仪器后,X射线会照射到样品上,样品中的元素会发出特征X射线荧光。仪器会自动采集这些荧光信号,并进行分析处理,得出样品中元素的组成及含量。不过,为了提高检测精度,在检测前也最好对样品进行简单的清洁处理,去除表面明显的污垢等。

四、化学分析法的详细步骤及注意事项

以重量分析法为例,首先要准确称取一定量的骨科植入钢板样品。称取过程要使用高精度的天平,确保样品重量的准确性,因为后续的计算都是基于此重量数据。然后,根据要测定的成分,选择合适的化学反应将样品中的该成分转化为可称量的物质。例如,如果要测定钢板中某金属氧化物的含量,就需要通过化学反应将其还原为金属单质,然后再进行称量。

在进行化学反应时,要严格控制反应条件,如温度、压力、反应时间等。不同的化学反应对这些条件有不同的要求,如果条件控制不当,可能会导致反应不完全或产生其他副反应,从而影响最终的检测结果。例如,有些反应需要在高温下进行,但温度过高又可能会导致样品的其他成分发生变化,所以要精确调控温度。

完成化学反应后,对生成的可称量物质进行称量。同样要使用高精度的天平,确保称量的准确性。根据称量前后的重量数据,结合化学反应的方程式,就可以计算出样品中要测定的成分的含量。但要注意的是,整个过程中任何一个环节出现误差都可能会导致最终结果的不准确,所以要格外细心,严格按照操作步骤进行。

此外,化学分析法由于操作繁琐,耗时较长,在实际应用中往往需要与其他检测方法配合使用。一方面可以利用其他方法快速得到一些初步的检测结果,另一方面也可以通过化学分析法对其他方法的结果进行验证和补充,提高整体检测的准确性。

五、生物相容性指标检测的主要内容

细胞毒性检测是生物相容性指标检测的重要内容之一。它主要是通过将骨科植入钢板与细胞共同培养,观察细胞的生长、存活、形态变化等情况,来判断钢板对细胞是否存在毒性作用。如果细胞在与钢板接触后出现大量死亡、生长停滞或形态异常等情况,就说明钢板可能具有较高的细胞毒性,其生物相容性较差。常用的细胞毒性检测方法有直接接触法、浸提液法等。直接接触法是将钢板直接放置在细胞培养皿中与细胞接触,浸提液法是先将钢板浸泡在合适的溶液中,制备出浸提液,然后将浸提液加入到细胞培养皿中进行检测。

炎症反应检测也是关键的一部分。当骨科植入钢板植入人体后,周围组织可能会出现炎症反应。通过在动物模型或体外模拟实验中观察植入钢板后组织的炎症指标变化,如白细胞介素、肿瘤坏死因子等炎症因子的分泌情况,来判断钢板是否会引发过度的炎症反应。如果炎症因子的分泌量明显高于正常水平,就说明钢板可能会引起较严重的炎症,其生物相容性有待提高。

此外,还需要检测钢板的组织相容性。这包括观察钢板植入后与周围组织的贴合情况、是否会引起组织的纤维化等。良好的组织相容性意味着钢板能与周围组织紧密贴合,不会引起组织的过度增生或纤维化,从而有利于骨骼的愈合和患者的康复。可以通过组织切片观察、扫描电子显微镜等技术手段来检测组织相容性。

最后,血液相容性检测也是生物相容性指标检测的一个方面。它主要关注钢板植入后与血液的相互作用,如是否会引起血液的凝固、溶血等现象。如果钢板会引起血液凝固或溶血,那么在临床上应用时就可能会带来严重的问题,所以要确保钢板具有良好的血液相容性。通过体外血液模拟实验等方法可以检测血液相容性。

六、细胞毒性检测的具体操作与实例分析

以浸提液法进行细胞毒性检测为例,首先要准备合适的浸提液。选择与人体生理环境相近的溶液,如生理盐水或细胞培养液等,将骨科植入钢板浸泡在其中,一般浸泡时间根据钢板的材质和大小等因素而定,通常在24小时到76小时之间。浸泡完成后,将浸提液过滤,去除其中可能存在的杂质和颗粒,得到纯净的浸提液。

然后,选取合适的细胞系进行培养。常见的细胞系有小鼠成纤维细胞系、人脐静脉内皮细胞系等。将培养好的细胞接种到细胞培养皿中,待细胞生长至一定密度后,将制备好的浸提液加入到细胞培养皿中,使浸提液与细胞充分接触。一般按照一定的体积比加入,如浸提液占细胞培养皿内液体总体积的10%到20%。

接下来,观察细胞的生长情况。在加入浸提液后的不同时间段,如24小时、48小时、72小时等,通过显微镜观察细胞的生长、存活、形态变化等情况。如果细胞生长正常,存活良好,形态也无明显变化,那么说明骨科植入钢板的细胞毒性较低,其生物相容性较好。反之,如果细胞出现大量死亡、生长停滞或形态异常等情况,就说明钢板可能具有较高的细胞毒性,需要进一步分析原因。

例如,在对某新型骨科植入钢板进行细胞毒性检测时,采用浸提液法。浸泡钢板后得到的浸提液加入到小鼠成纤维细胞系的培养皿中。在观察过程中发现,在24小时后,部分细胞出现了生长停滞的情况,经过进一步分析,发现可能是由于钢板表面处理工艺不完善,导致一些有害物质残留,从而影响了细胞的正常生长。通过改进表面处理工艺后,再次进行检测,细胞生长情况得到明显改善,说明该钢板的生物相容性得到了提高。

七、炎症反应检测的实验设计与结果解读

在进行炎症反应检测时,首先要设计合适的实验方案。可以选择在动物模型上进行实验,比如选用大鼠作为实验动物。将骨科植入钢板植入大鼠体内的特定部位,如股骨部位等,然后在不同时间点,如术后1天、3天、7天、14天等,采集大鼠体内植入钢板周围组织的样本。另一种方式是通过体外模拟实验,利用组织工程材料模拟人体组织环境,将钢板放置在其中,然后加入模拟的炎症介质,观察组织的炎症指标变化。

对于在动物模型上进行的实验,采集到组织样本后,要通过实验室分析手段检测炎症因子的分泌情况。常用的检测方法有酶联免疫吸附测定法(ELISA)、蛋白质印迹法(Western blot)等。通过这些方法可以准确测定白细胞介素、肿瘤坏死因子等炎症因子的分泌量。如果在某一时间点上,炎症因子的分泌量明显高于正常水平,那么说明骨科植入钢板可能会引起较严重的炎症反应,其生物相容性有待提高。

在体外模拟实验中,同样要检测炎症因子的分泌情况。当加入模拟的炎症介质后,观察组织的模拟环境下的炎症指标变化。如果发现炎症因子的分泌量持续增加,且超过了正常范围,那么说明钢板可能会引起过度的炎症反应,需要进一步分析原因。比如可能是钢板的材质本身存在问题,或者是钢板表面的涂层处理不当等原因导致的。

例如,在对某一款骨科植入钢板进行炎症反应检测时,采用了动物模型实验。在大鼠体内植入钢板后,在术后3天采集到的组织样本中,通过ELISA检测发现白细胞介 interleukin-1β的分泌量明显高于正常水平。经过进一步分析,发现是由于钢板表面的粗糙度影响了组织与钢板的接触,从而导致炎症反应加剧。通过对钢板表面进行打磨处理,降低其粗糙度后,再次进行检测,白细胞介 interleukin-1β的分泌量明显降低,说明该钢板的生物相容性得到了提高。

八、组织相容性检测的技术手段与应用实例

组织相容性检测常用的技术手段之一是组织切片观察。将骨科植入钢板植入动物体内或通过体外模拟实验使其与组织接触后,在一定时间后,取出组织样本,将其制成组织切片。通过显微镜观察组织切片,可以直观地看到钢板与周围组织的贴合情况、组织的增生情况以及是否存在纤维化等现象。如果钢板与周围组织贴合紧密,组织增生在正常范围内,且不存在纤维化现象,那么说明该钢板的组织相容性良好。

扫描电子显微镜(SEM)也是一种重要的检测手段。它可以提供更清晰、更详细的钢板与周围组织的微观结构信息。通过SEM观察,可以看到钢板表面的微观结构以及与周围组织的相互作用情况。例如,在对某新型骨科植入钢板进行组织相容性检测时,采用SEM观察发现,钢板表面的特殊纹理设计有助于与周围组织更好地贴合,减少了组织的增生和纤维化现象,说明该钢板的组织相容性较好。

此外,免疫组织化学分析也是组织相容性检测的一种方法。它主要是通过检测组织中特定蛋白质的表达情况来判断钢板与周围组织的相互作用。例如,通过检测组织中胶原蛋白的表达情况,可以了解钢板植入后是否影响了组织的正常修复过程。如果胶原蛋白的表达在正常范围内,说明钢板对组织的影响较小,其组织相容性较好。

以某款骨科植入钢板为例,在进行组织相容性检测时,先将其植入小鼠体内,一段时间后取出组织样本,分别采用组织切片观察、SEM和免疫组织化学分析三种方法进行检测。通过组织切片观察发现,钢板与周围组织贴合较好,组织增生正常,且不存在纤维化现象。通过SEM观察得到更详细的微观结构信息,进一步证实了钢板与周围组织的良好贴合。通过免疫组织化学分析发现,胶原蛋白的表达在正常范围内,说明该钢板的组织相容性良好,适合在临床上应用。

九、血液相容性检测的方法与实践案例

血液相容性检测的方法之一是体外血液模拟实验。将骨科植入钢板放入模拟血液的溶液中,这种模拟血液的溶液通常包含红细胞、白细胞、血小板等成分,尽可能模拟人体真实血液环境。然后观察钢板放入后是否会引起血液的凝固、溶血等现象。如果在一定时间内,如24小时内,没有出现血液凝固或溶血现象,那么说明该钢板的血液相容性较好。

另一种方法是通过动物模型进行血液相容性检测。选用合适的动物,如兔子等,将骨科植入钢板植入兔子体内的特定部位,如股动脉等,然后在不同时间点,如术后1天、3天、7天等,采集兔子体内植入钢板周围血液的样本。通过实验室分析手段检测血液样本中是否存在血液凝固因子、溶血因子等异常情况。如果在检测过程中发现血液样本中不存在这些异常情况,那么说明该钢板的血液相容性良好。

以某新型骨科植入钢板为例,在进行血液相容性检测时,首先采用体外血液模拟实验。将钢板放入模拟血液的溶液中,经过24小时观察,未发现血液凝固或溶血现象,初步判断该钢板的血液相容性较好。为了进一步验证,又采用动物模型进行检测。将钢板植入兔子体内,在术后3天采集血液样本,通过实验室分析手段检测,也未发现血液凝固因子、溶血因子等异常情况,从而最终确定该钢板的血液相容性良好,适合在临床上应用。

在实践中,血液相容性检测对于确保骨科植入钢板在临床上的安全应用至关重要。因为一旦钢板引起血液凝固或溶血等现象,不仅会影响患者的康复,还可能会带来严重的医疗风险,所以要通过多种检测方法全面准确地检测其血液相容性。

十、多种检测方法的综合运用与相互验证

在检测骨科植入钢板的化学成分及其生物相容性指标时,通常需要综合运用多种检测方法。例如,在化学成分检测方面,光谱分析方法如原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等具有检测速度快、灵敏度高的优点,可以快速得到钢板的主要化学成分信息。但这些方法可能存在一定的局限性,比如对于某些微量元素的检测精度可能不够高。此时,可以结合化学分析法,如重量分析法等,对微量元素进行更精确的测定,从而实现化学成分检测的全面性和准确性。

在生物相容性指标检测方面,细胞毒性检测、炎症反应检测、组织相容性检测和血液相容性检测等各有其侧重点和优势。细胞毒性检测主要关注钢板对细胞的毒性作用;炎症反应检测侧重于观察钢板植入后是否会引起炎症反应;组织相容性检测着重于钢板与周围组织的贴合情况及是否会引起组织的增生或纤维化;血液相容性检测则聚焦于钢板与血液的相互作用。通过综合运用这些检测方法,可以全面了解骨科植入钢板的生物

热门服务