如何正确评估体外循环管路生物相容性检测的关键指标?

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

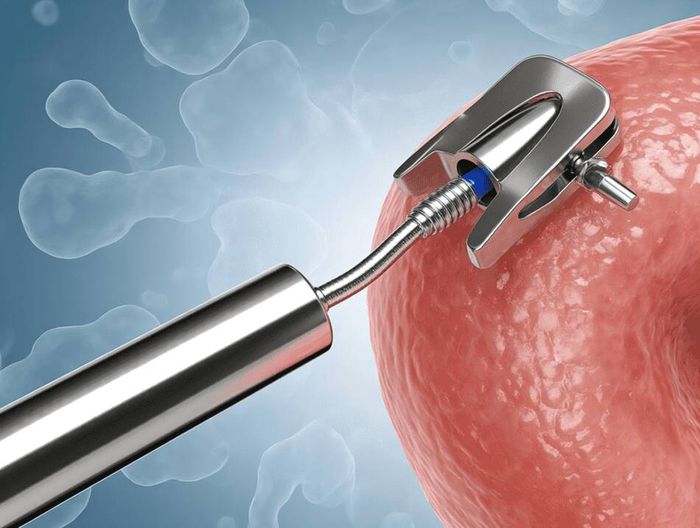

体外循环管路生物相容性检测至关重要,其关键指标的正确评估关系到医疗器械的安全性与有效性。本文将详细阐述如何准确评估这些关键指标,涵盖各指标的含义、检测方法、影响因素等多方面内容,为相关从业者提供全面且实用的指导,助力保障体外循环过程的安全可靠。

一、理解体外循环管路生物相容性检测关键指标的重要性

体外循环管路在医疗领域尤其是心脏手术等场景中发挥着关键作用。其生物相容性直接影响着患者在使用过程中的身体反应。关键指标的评估准确与否,决定了管路是否能安全有效地在体内运行。若生物相容性不佳,可能引发炎症反应、凝血异常等诸多问题,严重影响患者的康复甚至危及生命。因此,深入理解并正确评估这些关键指标是确保体外循环管路质量的首要任务。

例如,某些材料制成的管路可能会导致血液中的细胞成分发生改变,如红细胞的变形、白细胞的激活等,这都是生物相容性不佳的表现。而通过对关键指标的检测评估,就能提前发现这些潜在风险,采取相应措施进行改进或更换合适的管路。

再者,从医疗设备整体安全性角度看,准确评估关键指标也是符合相关监管要求的必要举措。只有各项指标达标,体外循环管路才能获得合法的生产与使用许可,从而保障医疗行为的规范与安全。

二、细胞毒性指标的评估方法

细胞毒性是体外循环管路生物相容性检测的重要关键指标之一。评估细胞毒性主要通过体外细胞培养实验来进行。首先要选择合适的细胞系,常见的如L929细胞等,这些细胞具有代表性且对环境变化较为敏感。

将体外循环管路的材料提取物与选定的细胞共同培养,在特定的培养条件下,观察细胞的形态、生长状态以及存活率等情况。如果细胞出现明显的变形、凋亡或者生长抑制等现象,就表明该管路材料可能具有细胞毒性。

同时,为了确保检测结果的准确性,还需要设置对照组,包括空白对照组(仅细胞培养,无材料提取物)和阳性对照组(已知具有细胞毒性的物质与细胞共同培养)。通过对比实验组与对照组的结果,能更科学地判断体外循环管路材料的细胞毒性程度。

此外,检测过程中要严格控制培养环境的温度、湿度、二氧化碳浓度等因素,因为这些因素稍有偏差都可能影响细胞的正常生长,进而干扰对细胞毒性指标的准确评估。

三、血液相容性指标的剖析与检测

血液相容性对于体外循环管路同样至关重要。它主要涉及到血液与管路材料接触后是否会引发凝血、溶血等不良现象。首先来看凝血方面,检测血液相容性时要关注血小板的激活与聚集情况。

当血液流经体外循环管路时,如果管路材料促使血小板过度激活并聚集,就容易形成血栓,堵塞管路,影响体外循环的正常进行。通常采用血小板黏附实验来检测血小板在管路材料表面的黏附情况,通过观察黏附的血小板数量、形态等判断材料对血小板的影响。

对于溶血方面,主要是观察血液中的红细胞是否会因为与管路材料接触而发生破裂溶解。一般通过溶血试验来进行检测,将血液与管路材料在特定条件下共同培养一段时间后,测定培养液中的血红蛋白含量。如果血红蛋白含量超出正常范围,就说明存在溶血现象,表明该管路材料的血液相容性不佳。

另外,血液中其他成分如白细胞、血浆蛋白等与管路材料的相互作用也会影响血液相容性,在检测过程中也需要综合考虑这些因素,以全面评估体外循环管路的血液相容性指标。

四、炎症反应指标的检测要点

体外循环管路与人体组织接触后,可能会引发炎症反应,所以炎症反应指标也是关键检测内容之一。炎症反应的检测主要围绕细胞因子的释放情况来开展。

当管路材料与机体细胞相互作用时,会刺激细胞释放诸如白细胞介素、肿瘤坏死因子等多种细胞因子。通过采集与管路材料接触后的细胞培养上清液,利用酶联免疫吸附测定(ELISA)等技术手段来检测这些细胞因子的含量。

如果检测到细胞因子的含量明显升高,就说明存在炎症反应,且含量升高的程度大致可以反映炎症反应的强弱。同时,还要关注炎症细胞如中性粒细胞、巨噬细胞等在管路材料周围的聚集情况。

这些炎症细胞的聚集也往往是炎症反应的一个重要表现,可通过组织学切片观察等方法来确定其聚集程度,进而综合判断体外循环管路是否会引发较为严重的炎症反应。

此外,不同的体外循环管路材料可能会引发不同类型和程度的炎症反应,所以在检测过程中要针对具体的材料特性进行细致分析。

五、免疫原性指标的评估方式

免疫原性指标对于体外循环管路的生物相容性评估不可或缺。免疫原性主要是指管路材料是否会引起机体免疫系统的识别与反应。

评估免疫原性首先要考虑管路材料的化学组成和结构。一些具有特殊化学结构的材料可能更容易被免疫系统识别为外来异物,从而引发免疫反应。例如,某些高分子材料中的特定官能团可能会与免疫细胞表面的受体相互作用,导致免疫细胞激活。

在检测方法上,可采用动物实验的方式。将体外循环管路材料植入动物体内,观察动物在一定时间内的免疫反应情况,如是否出现抗体生成、免疫细胞的增殖等现象。通过对这些现象的监测,可以初步判断该管路材料的免疫原性强弱。

同时,还可以利用体外实验,如将管路材料与免疫细胞共同培养,观察免疫细胞的活性变化以及是否会释放相关免疫介质等情况,进一步补充对免疫原性指标的评估。

此外,不同物种之间的免疫系统存在差异,所以在采用动物实验时要充分考虑到这一点,尽量选择与人类免疫系统较为相似的动物进行实验,以提高评估结果的准确性。

六、材料表面特性对关键指标评估的影响

体外循环管路材料的表面特性对各项关键指标的评估有着重要影响。首先是材料表面的粗糙度,粗糙的表面往往会增加细胞和血液成分的附着概率。

例如,粗糙表面可能会使血小板更容易黏附其上,进而增加凝血的风险,影响血液相容性指标的评估。同样,粗糙表面也可能会导致细胞在其表面的生长形态发生改变,影响细胞毒性指标的评估。

材料表面的亲水性也是一个关键因素。亲水性好的材料表面往往能减少血液成分和细胞的附着,降低凝血、炎症等风险。相反,疏水性强的材料表面则更容易引发这些问题。

另外,材料表面的电荷情况也不容忽视。带正电荷或负电荷的材料表面可能会与血液中的带电成分或细胞表面的带电成分相互作用,改变它们的行为,从而影响血液相容性、细胞毒性等关键指标的评估。

因此,在评估体外循环管路生物相容性关键指标时,要充分考虑材料表面特性,通过改善材料表面特性来优化各项关键指标的评估结果。

七、检测过程中的质量控制措施

在进行体外循环管路生物相容性检测时,严格的质量控制措施是确保检测结果准确可靠的关键。首先是检测仪器的校准,所有用于检测的仪器如细胞培养箱、酶联免疫吸附测定仪等都要定期校准。

校准的频率要根据仪器的使用情况和厂家建议来确定,确保仪器测量的准确性。例如,细胞培养箱的温度、湿度和二氧化碳浓度等参数必须精准控制,否则会影响细胞的生长和检测结果。

其次是检测试剂的质量保证。选用高质量的检测试剂,并且要在试剂的有效期内使用。不同批次的试剂可能会有细微差异,所以在使用新批次试剂时要进行预实验,确保其性能与之前批次相同或相近。

再者,人员的专业素质和操作规范也极为重要。从事检测工作的人员要具备相关的专业知识和技能,严格按照操作规程进行检测。例如,在进行细胞培养实验时,要准确掌握细胞接种的密度、培养时间等关键环节。

最后,要建立完善的检测记录档案,将每一次检测的相关信息如检测时间、检测仪器、检测试剂、检测结果等详细记录下来,以便日后查阅和追溯,确保检测过程的可追溯性。

八、不同类型体外循环管路材料的关键指标特点

目前市面上存在多种类型的体外循环管路材料,不同类型材料的关键指标特点也有所不同。首先来看硅胶材料,硅胶材料具有较好的柔韧性和生物相容性。

在细胞毒性方面,硅胶材料通常表现出较低的细胞毒性,其提取物对细胞的生长和存活影响较小。在血液相容性方面,硅胶材料能较好地抑制血小板的激活和聚集,减少凝血风险,同时溶血现象也相对不明显。

再看聚氯乙烯(PVC)材料,PVC材料是较为常用的体外循环管路材料之一。在细胞毒性方面,PVC材料经过一定处理后可以降低细胞毒性,但如果处理不当,仍可能存在一定程度的细胞毒性。在血液相容性方面,PVC材料容易促使血小板聚集,增加凝血风险,而且可能会出现一定程度的溶血现象。

另外,还有一些新型的高分子材料正在研发和应用中,这些材料在生物相容性关键指标方面往往具有独特的优势,比如更好的血液相容性、更低的免疫原性等,但也需要进一步的检测和评估来确定其在实际应用中的性能。

了解不同类型体外循环管路材料的关键指标特点,有助于在实际应用中根据具体需求选择合适的材料,提高体外循环管路的质量和安全性。

热门服务