家庭装修后甲醛检测的正确流程与注意事项

甲醛检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

家庭装修后,甲醛是最常见且危害显著的室内污染物之一,长期接触可能引发咳嗽、鼻塞、免疫力下降等症状,甚至增加儿童哮喘、成人白血病的风险。然而,不少家庭因检测流程不规范、注意事项忽略,导致结果偏差,要么误判达标入住,要么过度恐慌。掌握正确的甲醛检测流程与注意事项,是保障居住安全的关键一步。

检测前的准备工作

检测前需提前3-5天做好准备:首先,清空房间内的干扰物品——香水、空气清新剂、香薰等挥发性产品要全部移除,避免其释放的有机物与甲醛反应,影响检测准确性;其次,检测前24小时内不要在室内吸烟、炒菜、使用杀虫剂,这些行为会增加空气中的VOC(挥发性有机物)浓度,干扰甲醛的采样与分析;最后,提前告知家人检测当天避免进入房间,减少人员活动对空气流动的影响。

另外,要注意环境条件的预调整:甲醛的挥发速率与温度、湿度密切相关,国标要求检测时温度需控制在19-26℃,湿度40-80%。如果冬天室内温度低于19℃,可提前2小时开空调制热(不要开新风);夏天湿度超过80%,可开除湿机降低湿度,确保检测环境符合标准。

封闭空间的标准操作

封闭门窗是甲醛检测的核心前提,必须严格遵循GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》的要求:检测前需连续封闭门窗12小时,既不能缩短(如封闭4小时,会导致结果偏低),也不能延长(如封闭24小时,会导致结果偏高,不符合日常居住状态)。

封闭期间,禁止开启空调、新风系统、空气净化器等设备——这些设备会强制换气,破坏室内甲醛的积聚平衡;也不要打开衣柜、抽屉(模拟日常使用状态,除非你每天24小时开着衣柜),否则会让家具内部的甲醛快速释放,导致局部浓度过高,无法反映房间的平均水平。

如果房间有阳台,封闭时要同时关闭阳台门和窗户,避免阳台的新鲜空气进入;如果是复式住宅,楼梯间的门也要关闭,确保每个检测空间都是独立的封闭环境。

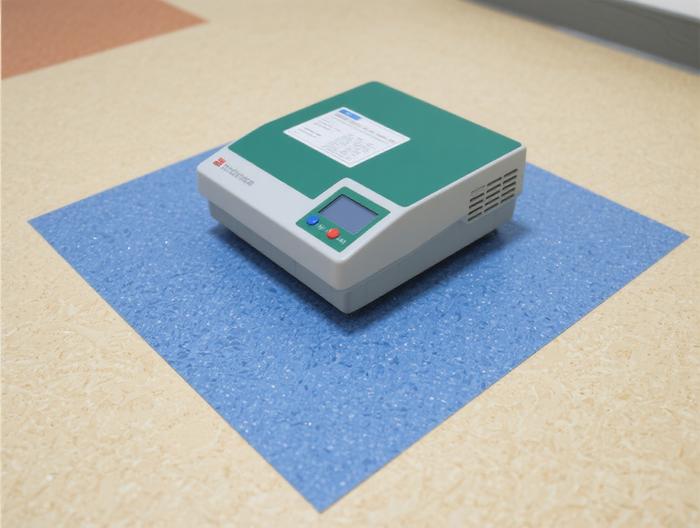

检测试剂/仪器的选择与校准

常见的甲醛检测方法有两种:实验室酚试剂分光光度法(国标推荐,结果最准确)和便携式电化学传感器法(方便快捷,但需注意精度)。选择酚试剂法时,要确认试剂的保质期——酚试剂(MBTH)需在4℃冰箱冷藏保存,有效期一般为6个月,过期试剂会失去活性,导致检测结果偏低。

选择便携式仪器时,需检查三个关键点:一是是否有计量校准证书(由国家计量部门出具,有效期6个月内),没有校准的仪器误差可能超过30%;二是传感器类型,要选电化学传感器(比半导体传感器更准确);三是是否符合GB/T 18883-2022标准,有些进口仪器采用的是国外标准(如美国EPA的0.12mg/m³),不适合国内使用。

避免选择“一键检测”的廉价仪器——这类仪器往往没有温度、湿度补偿功能,当环境温度低于19℃或高于26℃时,结果会严重偏差;也不要相信“多功能检测”(同时测甲醛、TVOC、PM2.5)的宣传,单一气体传感器的精度远高于多功能传感器。

采样点的科学布置

采样点的数量与位置直接影响结果的代表性:每个独立房间(卧室、客厅、书房、儿童房)都需设置至少1个采样点;如果房间面积超过50㎡(如大客厅),每增加20-30㎡需增加1个采样点(如60㎡客厅设2个点)。

采样点的位置需满足“三远离”:远离墙面至少0.5米(墙面的涂料可能释放甲醛,避免局部浓度影响)、远离家具至少1米(如衣柜、沙发等甲醛释放源)、远离通风口(如窗户、空调出风口)至少2米(通风口的空气流动会导致浓度波动)。同时,采样点的高度需在0.8-1.5米之间——这是成年人的呼吸高度,也是儿童站立时的呼吸高度,最能反映人体实际接触的甲醛浓度。

举个例子:15㎡的卧室,采样点应放在房间中央,离床1.5米、离衣柜1米的位置,高度1米;30㎡的客厅,采样点放在沙发与电视柜中间,离墙面0.6米,高度1.2米。不要把采样点放在墙角、家具顶部或地面——这些位置的甲醛浓度不能代表日常接触水平。

现场检测的操作细节

如果用酚试剂法检测,现场操作需注意:大气采样器的流量需校准为0.5L/min(误差不超过±5%),采样时间为20分钟,确保采集10L气体(流量×时间=体积);采样时,吸收管需垂直放置,避免吸收液泄漏;采样完成后,需立即用密封帽封闭吸收管,尽快送实验室分析(最好在4小时内,最长不超过24小时),否则吸收液中的甲醛会挥发,导致结果偏低。

如果用便携式仪器检测,操作步骤是:开机后预热30分钟(让传感器达到稳定状态),然后将仪器放在采样点,保持静止(不要手持晃动),等待15分钟后读取数值——前5分钟数值可能波动,10-15分钟后数值会稳定,这才是准确结果。检测过程中,禁止人员在房间内走动、说话(会扰动空气),也不要用手触摸仪器传感器(手上的汗液会腐蚀传感器)。

无论用哪种方法,同一采样点需重复检测2次(间隔10分钟),取平均值作为最终结果——单次检测可能因偶然因素(如空气流动、试剂误差)导致偏差,重复检测能提高准确性。

检测后的结果解读

首先明确国标限值:根据GB/T 18883-2022,室内甲醛浓度的限值是0.10mg/m³(12小时封闭后的1小时均值)。如果检测结果≤0.10mg/m³,说明符合居住标准;如果>0.10mg/m³,说明超标,需治理后再入住。

注意“临界值”的处理:如果结果在0.08-0.10mg/m³之间(接近限值),建议用实验室酚试剂法复检——因为便携式仪器的误差可能导致结果虚高或虚低。如果是儿童房、孕妇房,建议将限值降低至0.08mg/m³以下——儿童的呼吸道黏膜更脆弱,对甲醛的敏感度是成人的2-3倍,孕妇的免疫力下降,也需更严格的标准。

不要被“相对值”误导:有些商家会说“你的甲醛浓度比国标高20%”,但其实关键看绝对值——0.12mg/m³虽然只高20%,但长期接触仍会危害健康;也不要相信“超标一点点没关系”,甲醛的危害是累积性的,即使低浓度长期接触,也可能引发慢性疾病。

常见误区的规避

误区一:“通风3天就检测”——通风只能将空气中的甲醛排出,但家具、涂料中的甲醛会持续释放(释放期可达3-15年),关闭门窗后甲醛会重新积聚。正确的做法是:通风一段时间后,按国标封闭12小时再检测,才能反映长期居住的甲醛浓度。

误区二:“用活性炭后检测”——活性炭确实能吸附部分甲醛,但吸附饱和后会释放甲醛(二次污染),而且检测前如果不取出活性炭,会导致结果偏低(活性炭吸附了部分甲醛,封闭时无法积聚到真实浓度)。检测前需提前24小时取出所有活性炭、除甲醛包等物品。

误区三:“只检测卧室,不检测客厅”——客厅的家具(如沙发、电视柜、茶几)往往是甲醛释放的“重灾区”:沙发的布艺或皮革可能含有甲醛(固色剂、粘合剂),电视柜的密度板柜体释放甲醛,这些都需要检测。全面检测才能确保整个居住环境的安全。

误区四:“相信免费检测”——有些除甲醛公司会提供“免费检测”,但为了推销治理产品,会故意将结果测高(如把0.08mg/m³测成0.15mg/m³)。正确的做法是选择独立的第三方检测机构(有CMA认证,不从事治理业务),费用一般在300-500元/点,虽然贵,但结果更可信。

后续处理的衔接要点

如果检测结果超标,第一步是“找源头”:翻查装修材料的环保认证(如板材的E1级认证、涂料的十环认证),如果是密度板家具(如衣柜、鞋柜),建议更换为实木或E0级板材;如果是油漆超标,建议重新刷环保型油漆(如水性漆)。源头控制是解决甲醛超标的根本方法。

第二步是“有效治理”:最经济有效的方法是自然通风——每天开窗通风2-3小时(最好在上午10点到下午3点,空气流通好),持续3-6个月;如果无法每天通风(如冬天太冷、夏天太热),建议安装新风系统(24小时换气,能将室内甲醛浓度维持在低水平);如果急于入住,可选择光触媒治理(需选有CMA认证的产品,在紫外线或可见光下分解甲醛为二氧化碳和水),但治理后需重新检测(确保达标)。

第三步是“复检确认”:治理后需等待7-10天(让治理产品与甲醛充分反应),然后按国标封闭12小时检测,如果结果达标,再等待1个月(观察甲醛是否反弹),再次检测达标后才能入住。有小孩、老人或孕妇的家庭,建议多等待1-2个月,确保万无一失。

热门服务