专业甲醛检测与家用自测盒的检测结果差异分析

甲醛检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

甲醛检测是室内空气安全的核心环节,而专业检测与家用自测盒的结果差异,常让消费者陷入“信哪个”的困惑——明明自测盒显示“达标”,专业检测却提示“超标”,或是反之。这种差异并非简单的“精度问题”,而是源于检测原理、操作流程、环境控制等多维度的底层逻辑不同。理清这些差异,能帮助用户理性解读结果,避免因误判忽视居住风险,或因过度焦虑造成不必要的损失。

检测原理:实验室级定量 vs 家用简化比色的本质鸿沟

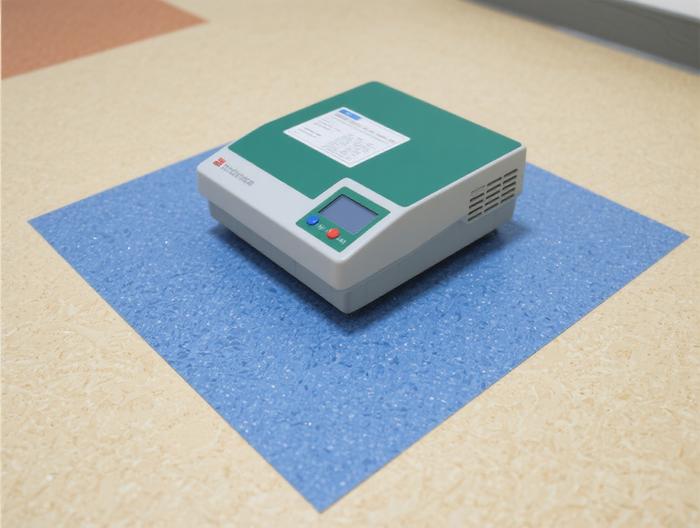

专业甲醛检测的核心是“定量分析”,依赖国家认可的实验室方法:最常用的酚试剂分光光度法,是让甲醛与酚试剂反应生成嗪类化合物,再经氧化形成蓝绿色络合物,通过分光光度计测量吸光度,对照标准曲线得出精确浓度(精度可达0.01mg/m³);气相色谱法则通过分离技术,将甲醛从其他VOCs中提取出来,实现更精准的定量。这些方法的准确性经过了计量认证,结果可溯源。

家用自测盒则是“简化比色法”,原理是让甲醛与显色剂(如间苯三酚)反应,通过颜色变化与预设对比卡对照,得出“达标”“轻度超标”“重度超标”的定性结论。这种设计省略了定量仪器,无法捕捉0.01mg/m³级别的细微变化——比如,当甲醛浓度在0.07-0.09mg/m³(刚好跨越国家标准0.08mg/m³的限值)时,自测盒的颜色可能处于“浅绿”到“深绿”的过渡区,用户根本无法准确判断。

更关键的是,专业方法的特异性强:酚试剂分光光度法仅对甲醛敏感,而自测盒的显色剂可能与乙醛、丙烯醛等其他醛类反应,导致结果虚高。比如,装修后的新房中,乙醛浓度可能高达0.1mg/m³,自测盒会误将其算入甲醛,显示“重度超标”,而专业检测能准确区分,得出实际甲醛浓度为0.06mg/m³(达标)。

操作流程:专业闭环控制 vs 家用随意性的误差放大

专业检测的操作严格遵循GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》,从采样前的准备到采样后的处理,每一步都有明确要求:采样前需关闭门窗12小时(模拟正常居住的通风状态),采样点需避开通风口、家具边缘(距离墙面≥0.5米),采样高度与人体呼吸带一致(1.2-1.5米),采样时间连续20-30分钟(保证样本量足够)。

家用自测盒的操作则充满“人性化”的随意:很多用户为了省时间,关闭门窗半小时就采样,此时室内甲醛未累积到稳定浓度,结果必然偏低;有人将自测盒放在桌面或靠近衣柜的位置,导致采样点浓度远高于房间平均水平——比如,新衣柜旁的甲醛浓度可能比房间中央高2倍,自测盒会误判为“整个房间超标”;还有人不注意温湿度,在35℃的高温下采样(甲醛挥发量增加1倍),或在70%的高湿度下采样(甲醛与水结合,游离浓度降低),结果偏差巨大。

比如,用户在夏天开空调的卧室采样(温度28℃、湿度50%),自测盒显示“达标”,但专业检测发现,用户采样时只关了1小时门窗,实际关闭12小时后的浓度为0.10mg/m³(轻度超标)——这种误差会直接导致用户误判居住安全。

设备精度:专业仪器的稳定性 vs 家用工具的泄漏风险

专业检测的核心设备是大气采样器,它能提供稳定的采样流量(通常为0.5L/min),误差不超过5%。采样管采用玻璃或不锈钢材质,气密性极佳,确保采集的空气完全进入吸收液。比如,采样器会预先用皂膜流量计校准流量,确保20分钟内采集10L空气(符合国家标准),这样计算出的浓度才准确。

而家用自测盒的采样工具多为塑料材质的“被动采样器”,靠自然扩散收集甲醛。这种设计的泄漏风险极高:塑料盒体的缝隙会导致空气漏出,采样量不足;有些自测盒的盖子没有密封胶圈,甚至会吸入外界空气,稀释样本浓度。比如,自测盒的塑料采样器若有0.1mm的缝隙,采样量可能减少20%,结果比实际浓度低15%-20%。

此外,专业检测的吸收液是经过校准的酚试剂溶液,浓度精确到0.1mol/L;而自测盒的显色剂多为预封装的液体或粉末,受运输和存储温度影响,浓度可能发生变化——比如,显色剂在高温下失效,与甲醛反应不充分,结果会明显偏低。

结果解读:定量数据 vs 定性判断的信息差

专业检测报告中的数值包含丰富信息:比如“0.08mg/m³”是甲醛浓度的准确值,“±0.01mg/m³”是不确定度(说明结果的可靠范围),“CMA认证”表示结果具有法律效力。用户可以通过数值判断:0.08mg/m³刚好达标,0.09mg/m³轻度超标,0.15mg/m³需立即治理。

而自测盒的结果是“模糊的”:对比卡上的颜色区间没有明确数值对应,比如“浅绿”可能对应0.00-0.08mg/m³,“深绿”对应0.08-0.15mg/m³。但颜色判断受光线影响大——暖黄灯光会让绿色看起来更深,冷白灯光则会让颜色变浅。比如,用户在卧室暖灯下看自测盒,把“浅绿”看成“深绿”,误判为“超标”,而专业检测的分光光度计不受光线影响,结果为0.07mg/m³(达标)。

更关键的是报告的权威性:专业检测的CMA报告是装修验收、维权的有效依据,而自测盒的结果没有第三方认证——比如,用户用自测盒测出家具超标,商家以“自测盒不准确”为由拒绝赔偿,而专业检测的CMA报告能直接证明家具的甲醛释放量超标。

污染源定位:专业溯源 vs 家用笼统判断

专业检测不仅测空气浓度,还能通过多点采样定位污染源:比如100㎡的房子,会在卧室、客厅、书房各设1个点。通过对比各点浓度,能快速找到污染源——比如卧室浓度0.12mg/m³,客厅0.06mg/m³,说明污染源在卧室(可能是定制衣柜)。之后,专业人员还会对可疑家具进行“源头检测”:用穿孔萃取法测板材甲醛含量,或用气候箱法测家具释放量,确认污染源。

而家用自测盒大多只测一个点(比如客厅中央),无法定位污染源。比如,用户在客厅测出自测盒“达标”,但卧室的衣柜释放大量甲醛,导致卧室浓度0.10mg/m³(超标),自测盒没测到,用户就误以为整个房子安全,结果入住后出现头晕症状。

更重要的是,专业检测能区分“短期超标”和“长期超标”:比如,装修后的新房,甲醛可能因油漆挥发短期超标,但通风3个月后会达标;而劣质板材的甲醛释放期长达10年,会导致长期超标。专业检测通过跟踪检测(每月测一次),能判断污染类型,而自测盒无法做到。

环境适配:专业标准化换算 vs 家用忽略变量

甲醛的挥发受温度、湿度影响极大:温度每升高10℃,挥发量增加1-2倍;湿度超过60%,甲醛与水结合,游离浓度降低;湿度低于40%,挥发加快。专业检测会在采样时记录温湿度,通过公式将结果换算成标准状态(25℃、50%湿度),消除环境变量的影响。

比如,用户在30℃的卧室采样(湿度60%),自测盒显示“重度超标”(浓度0.15mg/m³),但专业检测换算成25℃后的浓度为0.10mg/m³(轻度超标);而在湿度70%的梅雨季采样,自测盒显示“达标”(0.06mg/m³),专业换算后为0.08mg/m³(刚好达标)——这种差异会直接影响用户的决策:是立即治理,还是继续通风?

而家用自测盒完全忽略这些变量,结果的参考价值大打折扣——比如,用户在冬天开暖气的房间采样(温度25℃、湿度30%),自测盒显示“达标”,但实际关闭12小时后的浓度为0.09mg/m³(轻度超标),用户却误以为安全。

结论的可靠性:CMA认证 vs 无背书的“自说自话”

专业检测机构需通过CMA(中国计量认证)资质认定,检测人员需持证上岗,报告具有法律效力。比如,CMA报告上会有“CMA”标志、检测机构名称、检测方法、采样时间、结果数值等信息,能作为装修验收、维权的依据。

而家用自测盒没有任何第三方认证,结果的可靠性完全依赖厂家的“宣传”。比如,某品牌自测盒声称“精度达0.01mg/m³”,但实际检测发现,其结果偏差高达30%——这种“自说自话”的结果,无法作为判断居住安全的依据。

比如,用户用自测盒测出“达标”,但入住后出现咳嗽、喉咙痛等症状,找专业检测发现,甲醛浓度为0.12mg/m³(超标)——此时,自测盒的结果不仅没用,还延误了治理时机。

热门服务