如何评估心脏瓣膜修复材料生物相容性检测的关键指标?

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

心脏瓣膜修复材料的生物相容性检测至关重要,其关键指标的评估直接关系到材料在临床应用中的安全性与有效性。本文将详细阐述如何对心脏瓣膜修复材料生物相容性检测的关键指标进行评估,涵盖多个方面的要点及具体方法等内容,帮助相关人员更好地理解和开展此项评估工作。

一、生物相容性概述

生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物、物理、化学等反应的一种概念。对于心脏瓣膜修复材料而言,良好的生物相容性意味着材料在植入人体后,不会引起过度的免疫反应、炎症反应等不良后果。它是确保材料能在心脏瓣膜修复领域安全有效应用的基础。心脏作为人体最为重要的器官之一,其内部环境复杂且敏感,任何植入材料若生物相容性不佳,都可能导致严重的并发症,如血栓形成、组织过度增生等,进而影响心脏的正常功能。所以,准确评估心脏瓣膜修复材料的生物相容性检测关键指标意义重大。

生物相容性的评估涉及多个层面,包括材料与血液的相互作用、材料与周围组织的相互作用等。不同的相互作用会产生不同的反应,而这些反应所对应的指标就是我们在检测过程中需要重点关注的。例如,当材料与血液接触时,可能会引起凝血反应,那么凝血相关的指标就成为了评估的关键部分。

从宏观角度来看,生物相容性检测要考量材料在体内长期存在的可行性以及对整体生理功能的影响。不能仅仅关注短期的反应,更要重视材料在心脏瓣膜修复后的数年甚至数十年内是否依然能保持良好的性能且不引发严重的健康问题。这就要求我们在评估关键指标时要有全面且长远的眼光。

二、细胞毒性指标评估

细胞毒性是评估心脏瓣膜修复材料生物相容性的关键指标之一。简单来说,就是材料对细胞生存、生长和功能的影响程度。在检测过程中,通常会采用体外细胞培养的方法。将心脏瓣膜修复材料与特定的细胞系共同培养,观察细胞的形态、增殖情况等。如果材料释放出的某些成分对细胞有毒性作用,那么细胞可能会出现变形、凋亡或增殖受抑制等现象。

常用的细胞毒性检测方法有MTT法、CCK-8法等。MTT法主要是通过检测细胞线粒体中琥珀酸脱氢酶的活性来反映细胞的存活状态。当细胞受到材料毒性影响时,其琥珀酸脱氢酶活性会降低,进而导致MTT还原产物的生成量减少。CCK-8法则是一种更为灵敏的检测方法,它基于细胞内的脱氢酶可将CCK-8试剂还原生成具有颜色的甲臜产物,通过检测该产物的吸光度来判断细胞的活力。不同的方法各有优缺点,在实际评估中可根据具体情况选择合适的检测方法。

除了检测细胞的存活状态,还需要关注细胞的功能变化。例如,对于内皮细胞而言,材料是否会影响其血管生成功能、调节血流的功能等。这些功能对于心脏瓣膜修复后的正常运作至关重要,因为内皮细胞在维持血管内皮完整性以及防止血栓形成等方面发挥着关键作用。所以,在评估细胞毒性指标时,要综合考虑细胞的存活与功能两方面的情况。

此外,细胞毒性的评估还需要考虑材料的不同处理方式以及不同的接触时间对细胞的影响。材料可能经过不同的加工工艺,这些工艺可能会改变材料的表面性质,从而影响其细胞毒性。而且,随着材料与细胞接触时间的延长,细胞毒性的表现可能也会有所不同。因此,要进行全面的时间梯度和处理方式的对比实验,以准确评估细胞毒性指标。

三、血液相容性指标评估

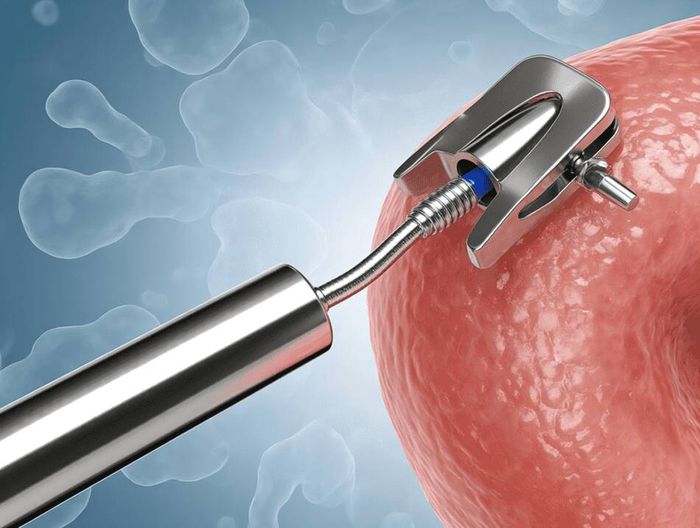

血液相容性是心脏瓣膜修复材料生物相容性检测的又一重要方面。心脏瓣膜在体内与血液持续接触,所以材料与血液的相互作用情况直接关系到修复效果及患者的健康。血液相容性指标主要包括凝血性能、血小板黏附与激活、溶血性能等。

凝血性能的评估至关重要。当材料植入心脏瓣膜部位后,如果其容易引发凝血反应,就可能导致血栓形成,堵塞血管,严重威胁患者生命。常用的评估方法是通过体外凝血试验,如部分凝血活酶时间(PTT)、凝血酶原时间(PT)等检测。如果材料使这些凝血指标明显异常,说明其凝血性能不佳。例如,若材料导致PTT显著缩短,可能意味着材料表面容易激活凝血因子,促使凝血过程加快。

血小板黏附与激活也是关键指标。血小板在止血和血栓形成过程中起着重要作用。当材料与血液接触时,血小板可能会黏附到材料表面并被激活,进而释放出各种物质促进血栓形成。通过扫描电子显微镜等技术可以观察血小板在材料表面的黏附情况以及其形态变化,以此来判断材料对血小板黏附与激活的影响程度。良好的心脏瓣膜修复材料应尽量减少血小板的黏附与激活。

溶血性能同样不可忽视。溶血是指红细胞破裂,血红蛋白释放到血浆中的现象。如果材料导致溶血现象严重,会影响血液的正常运输功能,对患者身体造成损害。通常采用体外溶血试验来评估材料的溶血性能,通过检测血浆中游离血红蛋白的含量来判断材料是否存在溶血风险。若游离血红蛋白含量过高,说明材料的溶血性能较差。

四、组织相容性指标评估

组织相容性主要涉及材料与周围组织的相互作用情况。对于心脏瓣膜修复材料来说,其植入后需要与心脏周围组织如心肌、心包等良好融合,且不能引发过度的炎症反应、组织坏死等不良后果。

炎症反应是组织相容性评估的重点之一。当材料植入后,机体可能会将其视为异物而启动免疫反应,产生炎症。通过观察植入部位周围组织的白细胞浸润情况、细胞因子释放情况等可以判断炎症反应的程度。例如,若在植入材料周围发现大量白细胞聚集,且有多种炎症细胞因子如白细胞介素-1、肿瘤坏死因子-α等浓度升高,说明材料引发了较强的炎症反应,组织相容性欠佳。

组织的增殖与修复情况也是重要指标。理想的心脏瓣膜修复材料应能促进周围组织的适度增殖,帮助修复受损的组织。可以通过组织病理学检查等方法,观察植入材料后一定时间内周围组织的细胞增殖、组织结构重建等情况。如果材料抑制了周围组织的增殖或导致组织过度增殖形成瘢痕组织,都不利于心脏瓣膜修复的长期效果。

另外,材料与组织之间的力学相容性也不能忽视。心脏在不停跳动,其周围组织和植入的材料都要承受一定的力学负荷。如果材料的力学性能与周围组织不匹配,比如材料过硬或过软,可能会导致组织磨损、材料移位等问题,影响心脏瓣膜修复的效果。因此,在评估组织相容性指标时,要综合考虑力学相容性方面的情况。

五、免疫原性指标评估

免疫原性是指材料能够引起机体免疫系统产生免疫反应的特性。对于心脏瓣膜修复材料而言,低免疫原性是理想的特性,因为过高的免疫原性会导致机体产生强烈的免疫排斥反应,不利于材料在体内的长期存在和发挥作用。

在评估免疫原性指标时,首先要关注材料本身的成分。某些材料可能含有一些具有免疫原性的成分,如蛋白质、多糖等。这些成分在进入机体后可能会被免疫系统识别为异物,从而引发免疫反应。通过对材料成分的详细分析,可以初步判断其潜在的免疫原性。

另外,观察机体对材料的免疫反应表现也是重要的评估手段。例如,通过检测血液中免疫球蛋白的含量、补体系统的激活情况等,可以了解机体对材料的免疫反应程度。如果血液中免疫球蛋白含量明显升高,或者补体系统被过度激活,说明材料引发了较强的免疫反应,免疫原性较高。

还可以通过动物实验等方式进一步评估材料的免疫原性。将心脏瓣膜修复材料植入动物体内,观察动物的生理状态、免疫细胞的分布情况等。如果动物出现发热、体重下降、免疫细胞在植入材料周围大量聚集等现象,说明材料的免疫原性可能较高,需要进一步分析和改进材料的性能。

六、生物降解性指标评估

生物降解性对于某些心脏瓣膜修复材料来说是一个重要的特性。如果材料具有合适的生物降解性,那么在完成其修复使命后,能够在体内逐渐降解,避免了二次手术取出材料的麻烦,同时也减少了材料在体内长期存在可能带来的潜在风险。

在评估生物降解性指标时,首先要确定材料的降解机制。不同的材料可能有不同的降解机制,比如水解、酶解等。了解材料的降解机制有助于我们准确预测材料在体内的降解速度和降解过程。例如,对于一些可水解降解的材料,我们可以通过监测材料的含水量、分子量变化等情况来判断其降解程度。

其次,要关注材料的降解速度。降解速度过慢,可能无法在预期时间内完成降解,仍然需要二次手术;降解速度过快,则可能导致材料在修复过程中过早失去其功能,影响心脏瓣膜修复的效果。通过体外模拟体内环境的实验,如在模拟体液中进行材料的降解实验,可以较为准确地测定材料的降解速度。

此外,还要考虑材料降解产物的安全性。当材料降解时,会产生一些降解产物,这些产物如果对机体有毒性作用,那么即使材料本身具有良好的生物相容性,也会对患者造成危害。所以,要对降解产物进行详细的分析,包括其化学成分、生物活性等,确保其在体内是安全无毒的。

七、表面特性指标评估

心脏瓣膜修复材料的表面特性对其生物相容性有着重要影响。材料的表面粗糙度、亲水性、电荷性质等表面特性都在不同程度上影响着材料与细胞、血液、组织等的相互作用。

表面粗糙度是一个重要的指标。较粗糙的表面可能会增加细胞和血小板的黏附几率,同时也可能会导致组织在与材料接触时产生更多的摩擦,不利于材料与组织的良好融合。通过原子力显微镜等技术可以精确测量材料的表面粗糙度,以便评估其对生物相容性的影响。

亲水性也是关键因素之一。亲水性好的材料通常更容易与水及生物体液相融合,有利于细胞的黏附与生长,也能减少血小板的黏附。可以通过测量材料与水的接触角来判断其亲水性,接触角越小,亲水性越好。

电荷性质同样不容忽视。材料表面的电荷会影响其与带相反电荷的细胞、蛋白质等的相互作用。例如,带正电荷的材料可能会吸引带负电荷的蛋白质,从而改变材料周围的生物环境。通过zeta电位测量等方法可以确定材料的电荷性质,进而评估其对生物相容性的影响。

此外,材料表面的化学组成也会影响其生物相容性。不同的化学组成可能会导致材料释放出不同的物质,这些物质可能会对细胞、血液、组织等产生不同的影响。所以,在评估表面特性指标时,要综合考虑表面粗糙度、亲水性、电荷性质以及化学组成等多方面的情况。

八、综合评估与数据分析

在对心脏瓣膜修复材料生物相容性检测的各个关键指标进行评估后,需要进行综合评估与数据分析。综合评估就是要将细胞毒性、血液相容性、组织相容性、免疫原性、生物降解性、表面特性等各个方面的评估结果综合起来,形成一个对材料生物相容性的整体判断。

数据分析在这个过程中起着重要作用。首先要对每个指标的检测数据进行整理和分析,比如计算平均值、标准差等统计指标,以了解数据的分布情况。然后,通过对比不同材料的检测数据,可以找出不同材料之间的差异,从而为选择更合适的心脏瓣膜修复材料提供依据。

在综合评估时,不能简单地将各个指标的评估结果相加或平均,而是要根据各个指标的重要性赋予不同的权重。例如,对于心脏瓣膜修复材料来说,血液相容性和组织相容性可能相对更为重要,因为它们直接关系到心脏的正常运作和修复效果。所以,在综合评估时要适当提高这两个指标的权重。

此外,还要考虑检测数据的可靠性和准确性。在进行各项指标检测时,可能会由于实验方法、仪器设备、操作人员等因素导致数据存在一定的误差。因此,要对数据进行严格的质量控制,确保数据的可靠性,以便得出准确的综合评估结果。

热门服务