第三方检测报告中力学测试的结果数据应该如何解读和分析

力学测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

在工业品质量管控、材料研发及合规验证中,第三方力学测试报告是核心依据之一。然而,多数企业或研发人员拿到报告时,常因对术语逻辑、数据关联及判定规则不熟悉,陷入“看得到数字,读不懂意义”的困境——比如拉伸强度波动是材料均匀性问题还是测试误差?断裂伸长率不达标会影响产品哪些实际性能?本文结合拉伸、压缩、弯曲、冲击等常见力学测试类型,系统拆解结果解读的关键维度,帮读者从“数据读取者”转变为“结果分析者”。

基础逻辑:先确认“测试背景”再看数据

任何力学测试结果都不是孤立数字,解读前必须核对报告中的“测试背景信息”——这是所有分析的前提。首先看“测试标准”:比如拉伸测试用GB/T 1040(中国标准)还是ISO 527(国际标准),两者对试样尺寸、加载速度要求不同,结果无法直接对比。同一块塑料按GB/T 1040用50mm/min加载,抗拉强度可能60MPa;按ISO 527用10mm/min,可能降到55MPa,并非材料变弱,是标准差异。

其次是“试样信息”:包括试样类型(如拉伸Type 1/Type 2)、尺寸(厚度/宽度/长度)、制备方法(注塑/挤出/切削)。注塑试样的拉伸强度通常比挤出高,因分子取向更整齐;若试样有毛刺或缺口,会应力集中导致强度偏低。某ABS塑料切削试样抗拉强度45MPa,注塑试样55MPa,就是制备方法的影响。

最后是“环境条件”:温度、湿度、试验速度会直接影响结果。橡胶在60℃下拉伸强度下降30%,因高温使分子链松弛;塑料在RH<30%低湿度下,断裂伸长率降低,因水分起增塑作用。报告若未标注环境条件,数据参考价值会大打折扣。

拉伸测试:从“强度”到“塑性”的三维解读

拉伸测试结果包括屈服强度(σs)、抗拉强度(σb)、断裂伸长率(εb)及应力-应变曲线。屈服强度是材料从弹性进入塑性的临界值——铝合金门窗框架的屈服强度200MPa,意味着载荷超过200MPa时,框架会永久变形无法恢复,直接决定构件“不变形”的最大载荷。

抗拉强度是材料能承受的最大拉应力,但不是“破坏强度”——塑料、铝合金达到抗拉强度后会先颈缩(截面积缩小)再断裂。比如PC塑料抗拉强度65MPa,颈缩后断裂应力可能50MPa,但抗拉强度反映的是“峰值承载能力”,快递包装带这类需承受瞬间拉力的产品,抗拉强度是关键。

断裂伸长率反映塑性,数值越高材料越韧。聚乙烯(PE)断裂伸长率达500%,能拉成细丝;聚苯乙烯(PS)只有1-3%,一拉就断。某塑料薄膜断裂伸长率从300%降到150%,说明材料老化(分子链断裂),韧性下降,无法再用于包装。

还要关注数据离散性:同一批次试样结果波动越大,材料均匀性越差。5个PP试样抗拉强度30、32、28、35、25MPa,平均值30MPa,标准差4MPa(占比13%),说明生产中原料混合不均或注塑工艺不稳定,会导致最终产品性能波动。

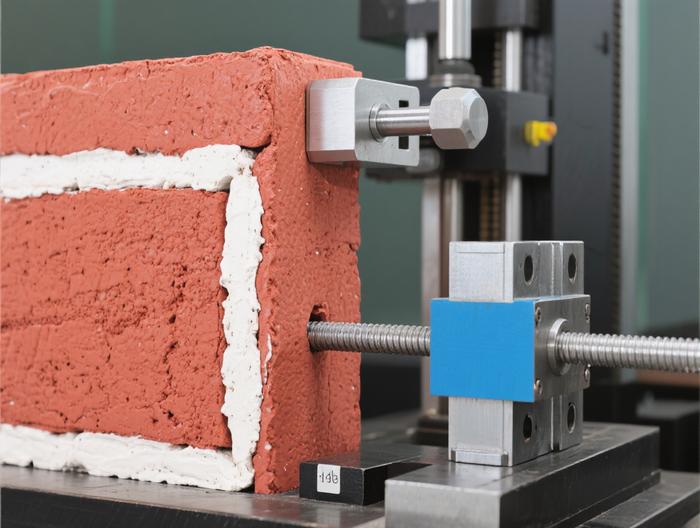

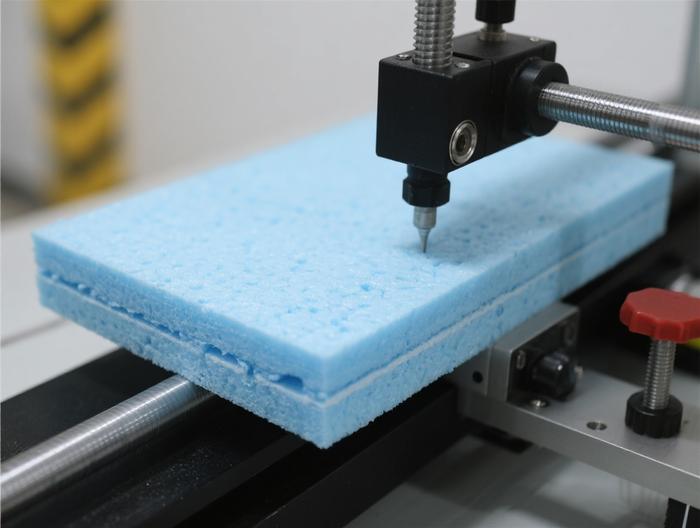

压缩测试:别把“模量”当“强度”

压缩测试结果主要是抗压强度(σcc)和压缩模量(Ec),二者易混淆。抗压强度是陶瓷、混凝土等脆性材料压缩破坏时的最大应力——陶瓷砖抗压强度30MPa,意味着压力超30MPa会碎裂;但塑料、橡胶等塑性材料压缩时不会断裂,只会塑性变形,报告中可能没有抗压强度,只有压缩模量或屈服点。

压缩模量是弹性阶段的应力-应变比,反映“刚度”——数值越高材料越硬,变形越小。PVC管材压缩模量2000MPa,比1500MPa的管材变形小,更适合埋地(不会被土壤压力压扁)。

泊松比也需注意:压缩时材料横向膨胀,泊松比越大膨胀越明显。橡胶泊松比接近0.5,压缩时会变粗;金属约0.3,膨胀不明显。密封胶泊松比太小(如0.2),压缩时横向膨胀不够,无法填满密封间隙,影响密封效果。

加载方式也影响结果:单向压缩与多向压缩不同。混凝土单向压缩抗压强度20MPa,三向压缩(钢筋约束)时能达50MPa,这就是钢筋混凝土比素混凝土强的原因。

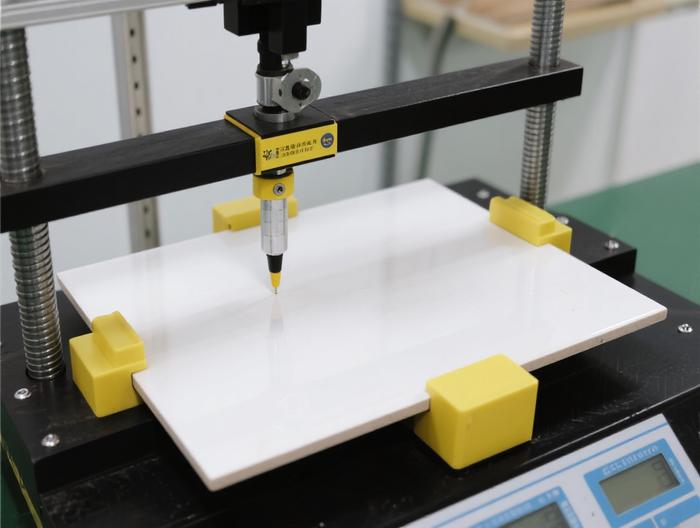

弯曲测试:挠度比强度更能反映“实用性”

弯曲测试(三点/四点弯曲)核心结果是弯曲强度(σf)和挠度(f)。弯曲强度是试样弯曲时的最大应力,反映抗弯曲能力——木材弯曲强度80MPa,适合做家具腿,能承受较大弯曲载荷。

但更实用的是挠度(载荷下的变形量):塑料椅子座板弯曲强度达标(≥50MPa),但挠度只有5mm(标准≥8mm),说明太硬坐起来不舒服;若挠度超15mm,又会太“软”支撑力不够。某PVC型材挠度从10mm降到8mm,虽在标准内,但用户会明显觉得“变硬了”,影响体验。

测试跨度影响大:跨度越大,相同载荷下挠度越大,弯曲强度越低。FRP材料跨度100mm时弯曲强度150MPa,200mm时降到100MPa——不是材料变弱,是测试条件不同。若FRP用于10m跨度的桥梁,实验室用200mm跨度的结果更贴近实际。

加载速度也会改变结果:加载越快,弯曲强度越高,挠度越小。实木地板用10mm/min加载时挠度12mm,50mm/min时降到8mm——若需承受重物砸下的瞬间冲击,快加载结果更接近实际。

冲击测试:吸收能量背后的“韧性密码”

冲击测试结果是“冲击吸收能量”(J或kJ/m²),反映材料抵抗瞬间冲击的能力——数值越高韧性越好。ABS塑料缺口冲击强度15kJ/m²,PS只有1kJ/m²,所以ABS适合做电脑外壳,PS只能做一次性餐具。

关键区分“缺口/无缺口试样”:缺口会应力集中,放大材料缺陷,缺口冲击能量更反映实际韧性。某PP材料无缺口冲击强度20kJ/m²,但缺口只有3kJ/m²——说明有缺口或划痕时易断裂,不适合做儿童玩具。

温度是隐形变量:塑料、橡胶低温下会从“韧态”变“脆态”,冲击能量骤降。PE材料23℃时缺口冲击强度10kJ/m²,-10℃时降到2kJ/m²——不能用于北方冬季户外水管,否则会冻裂。

冲击方向也重要:木材沿纹理方向冲击强度比垂直方向高3-5倍,因沿纹理分子链易滑动,吸收能量多。木质门沿纹理冲击能量50J,垂直方向10J——安装时需确保纹理与冲击方向一致,否则易被撞坏。

误差分析:哪些“意外”会让结果“失真”

即使检测机构资质齐全,结果也可能受误差影响。首先是“试样制备误差”:尺寸偏差(厚度多0.1mm)、表面划痕、注塑气泡——PC试样有气泡,拉伸强度从65MPa降到50MPa,就是气泡导致应力集中提前断裂。

其次是“设备误差”:传感器未校准、夹具打滑、加载速度不稳——传感器校准过期,力值测大10%,抗拉强度也偏高10%;夹具打滑会让力值偏小,强度偏低。某铝合金拉伸测试中,夹具打滑导致屈服强度测成180MPa,实际200MPa,差点误判不合格。

然后是“人员误差”:试样没对准中心、加载速度不当——拉伸时试样偏心,会产生偏心载荷,强度偏低;加载太快,塑料拉伸强度会偏高(分子链来不及松弛)。某塑料测试用100mm/min加载(标准50mm/min),抗拉强度从60MPa升到68MPa,企业误以为性能提升。

最后是“环境误差”:温湿度没控制好——橡胶在80%湿度下测试,拉伸强度下降20%;塑料在低湿度下,断裂伸长率降低。某橡胶密封件测试时湿度80%(标准50%),结果不达标,重新在标准环境测试后合格。

判定逻辑:不是“达标”这么简单

判定合格与否需明确标准“规则”。首先看“指标类型”:是最小值(拉伸强度≥20MPa)、最大值(压缩变形≤10%)还是范围值(弯曲强度20-30MPa)。某塑料拉伸强度24.8MPa(标准≥25MPa),若标准要求修约到整数位,24.8修约为25MPa,就是合格的。

其次看“样本量要求”:是单个试样结果还是平均值?GB/T 1040-2006中,塑料拉伸强度取5个试样平均值——5个结果26、24、25、27、23MPa,平均值25MPa,即使有一个23MPa(低于25MPa),也合格;若标准要求“每个试样都达标”,则不合格。

还要结合“实际使用场景”:塑料容器拉伸强度达标(≥30MPa),但断裂伸长率10%(标准≥15%)——若只是装液体不需要变形,仍可使用;若需折叠,断裂伸长率不达标会破裂。

最后别忽视“报告备注”:若备注“试样有轻微划痕”,强度偏低可能是划痕导致,不是材料问题;若备注“加载速度偏离标准”,结果需修正后判定。某企业冲击测试结果不达标,但备注“试样缺口深度超差”,重新制备试样后测试合格。

热门服务