智能手表材料成分分析与生物相容性检测技术应用探讨

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

智能手表作为现代科技的热门产品,其材料成分与生物相容性备受关注。本文将深入探讨智能手表常用材料的成分,分析各类材料的特性,同时阐述生物相容性检测技术在智能手表上的应用情况,以及该技术对于保障用户健康和产品质量的重要意义等方面内容。

一、智能手表常用材料成分概述

智能手表的外壳材料多种多样。其中,金属材料是较为常见的选择之一。比如不锈钢,它主要成分是铁、铬、镍等元素。铁提供了基本的强度支撑,铬能使不锈钢具有良好的耐腐蚀性,镍则进一步增强了其韧性和美观度。铝合金也是常用的,其含有铝、镁等成分,铝的轻质特性使得手表佩戴起来更为轻便,镁元素的加入则在一定程度上提升了材料的强度。

在表带方面,除了传统的皮革材质,如今更多采用的是氟橡胶、硅胶等高分子材料。氟橡胶具有优异的耐油性、耐腐蚀性和耐高温性,其成分中包含氟原子等特殊结构,这使得它能在复杂环境下保持良好性能。硅胶则以其柔软舒适、亲肤性好而受到青睐,它主要由硅氧烷等成分构成,化学性质相对稳定。

智能手表的显示屏通常采用液晶显示屏(LCD)或有机发光二极管显示屏(OLED)。LCD显示屏的主要成分包括液晶分子、玻璃基板等。液晶分子在电场作用下能够改变排列方式从而实现图像显示,玻璃基板则起到支撑和保护的作用。OLED显示屏则是由有机发光材料等构成,这些有机材料在通电时能够自主发光,无需背光源,使得显示效果更为出色。

二、金属材料特性对智能手表的影响

不锈钢材质的智能手表外壳,由于其含有铬、镍等元素,具备出色的抗腐蚀能力。这意味着在日常佩戴过程中,即使接触到汗水、水汽等,也不容易生锈,能够长时间保持外观的光洁如新。其较高的强度也使得手表在遭受一定外力冲击时,不易出现变形或损坏的情况,很好地保护了内部的电子元件。

铝合金外壳的智能手表,凭借铝的轻质特点,极大地提升了佩戴的舒适度。对于那些需要长时间佩戴手表的用户来说,不会因为手表过重而产生明显的负担感。同时,铝合金经过适当的加工处理,如阳极氧化等工艺,可以获得不同的颜色和表面质感,满足了不同用户对于手表外观个性化的需求。

然而,金属材料也存在一些不足之处。比如部分人可能对某些金属过敏,像镍过敏在人群中就有一定比例。当手表长时间与皮肤接触时,含有镍的不锈钢外壳可能会引起皮肤过敏反应,这就需要在材料选择和处理上更加谨慎,以降低过敏风险。

三、高分子材料在智能手表表带中的优势

氟橡胶表带具有卓越的耐化学性能。无论是日常生活中可能接触到的各种油脂、清洁剂,还是在一些特殊工作环境下可能遇到的化学试剂,氟橡胶都能保持稳定,不会出现被腐蚀、老化等现象。这使得佩戴氟橡胶表带的智能手表在多种场景下都能正常使用,无需频繁更换表带。

硅胶表带的亲肤性是其一大亮点。它的柔软质地与人体皮肤接触时,能够给人一种舒适的感觉,不会像一些硬质材料那样对皮肤造成压迫或摩擦不适。而且硅胶材料本身无毒无味,即使在长时间佩戴过程中,也不会释放出有害物质,对人体健康没有危害。

此外,高分子材料的表带在颜色和款式设计上更加灵活多样。可以通过添加不同的颜料、采用不同的模具等方式,制造出各种色彩鲜艳、造型独特的表带,满足了不同用户群体对于时尚和个性的追求。

四、显示屏材料对智能手表显示效果的作用

液晶显示屏(LCD)在智能手表上的应用较为广泛。其通过液晶分子在电场作用下的排列变化来显示图像,具有成本相对较低、技术成熟等优点。在正常光线条件下,LCD显示屏能够提供清晰的图像显示,满足用户日常查看时间、信息等基本需求。但它也存在一些局限,比如在强光下,显示效果可能会受到一定影响,因为其本身不发光,需要依靠背光源,强光下背光源的亮度可能不足以使图像清晰显示。

有机发光二极管显示屏(OLED)则凭借其自发光的特性,在显示效果上有明显优势。在黑暗环境中,OLED显示屏能够呈现出深邃的黑色和鲜艳的色彩,对比度非常高,图像显示更加生动逼真。而且由于不需要背光源,OLED显示屏可以做得更薄,这对于追求轻薄设计的智能手表来说是非常有利的。不过,OLED显示屏的成本相对较高,这也在一定程度上限制了其在一些中低端智能手表中的应用。

五、生物相容性检测技术的重要性

智能手表作为与人体皮肤直接接触的电子设备,其生物相容性至关重要。生物相容性检测技术能够评估材料与人体组织、细胞、血液等之间的相互作用。如果材料不具有良好的生物相容性,在佩戴过程中可能会引起皮肤过敏、炎症等不良反应,严重影响用户的健康和使用体验。

通过生物相容性检测技术,可以提前发现潜在的健康风险。例如,对于含有镍的金属材料,如果检测发现镍离子的释放量可能会超过人体可接受的范围,那么就可以采取相应的措施,如更换材料或对材料进行特殊处理,以降低镍离子的释放,从而避免用户出现镍过敏反应。

而且,生物相容性检测技术对于产品质量的提升也有着重要意义。只有通过严格的检测,确保产品所用材料具有良好的生物相容性,才能保证智能手表在市场上的竞争力,赢得用户的信任和认可。

六、常见生物相容性检测方法

细胞毒性试验是生物相容性检测中常用的方法之一。该方法是将材料提取物与细胞共同培养,观察细胞的生长、形态等变化。如果细胞出现明显的死亡、变形等异常情况,说明材料可能具有细胞毒性,其生物相容性不佳。通过细胞毒性试验,可以初步筛选出可能存在问题的材料。

皮肤刺激性试验也是重要的检测手段。将材料直接贴敷在动物或人体的皮肤上,在一定时间内观察皮肤是否出现红肿、瘙痒、皮疹等刺激性反应。这种方法能够直观地反映材料对皮肤的影响,对于评估智能手表表带、外壳等与皮肤接触部位的材料生物相容性非常有效。

此外,还有血液相容性试验等方法。血液相容性试验主要是考察材料与血液成分之间的相互作用,比如是否会引起血液凝固、溶血等现象。对于一些可能会与血液接触的智能手表配件,如心率监测传感器等,血液相容性试验是必不可少的检测环节。

七、生物相容性检测技术在智能手表中的具体应用

在智能手表外壳材料的检测方面,生物相容性检测技术会对不锈钢、铝合金等常用外壳材料进行全面评估。例如,针对不锈钢外壳中镍元素的释放情况进行检测,通过皮肤刺激性试验等方法,确定其是否会引起皮肤过敏反应,以便对材料进行适当的处理或选择合适的替代材料。

对于智能手表表带材料,尤其是氟橡胶、硅胶等高分子材料,生物相容性检测技术同样发挥着重要作用。以硅胶表带为例,会通过细胞毒性试验等来验证其是否对细胞有不良影响,通过皮肤刺激性试验来确认其在佩戴过程中是否会引起皮肤不适,从而保证表带材料的安全性和舒适性。

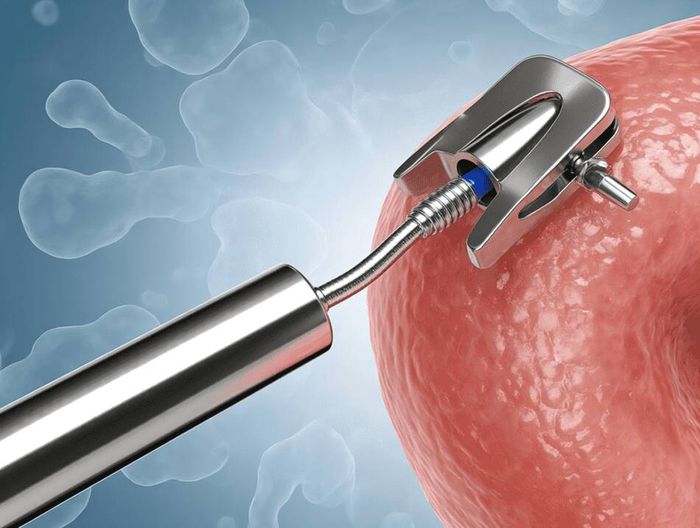

在智能手表的内部配件方面,如心率监测传感器、心电监测电极等与人体直接接触的部件,也需要进行生物相容性检测。通过血液相容性试验等方法,确保这些配件在与血液、组织等接触时不会引起不良反应,保障用户的健康和设备的正常运行。

八、提高智能手表生物相容性的措施

在材料选择上,尽量选择已经经过生物相容性检测且结果良好的材料。对于金属材料,可以优先选择低镍或无镍的不锈钢,或者采用钛合金等生物相容性更好的金属。对于表带材料,可选择经过严格认证的硅胶、氟橡胶等高分子材料,这些材料通常具有较好的生物相容性。

在材料处理方面,对于金属材料可以采用表面涂层等技术。例如,在不锈钢外壳表面涂上一层陶瓷涂层,既能增强其耐磨性,又能在一定程度上降低镍离子的释放,提高其生物相容性。对于高分子材料,可以通过优化加工工艺,去除可能存在的有害物质,使其更加纯净,从而提升生物相容性。

此外,在产品设计过程中,要充分考虑到人体工程学原理,使智能手表的外形、表带长度等设计更加合理,减少因佩戴不当而导致的皮肤压迫、摩擦等情况,间接提高产品的生物相容性。

热门服务