氧合器生物相容性检测的体外循环系统安全性验证及标准解析

氧合器生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

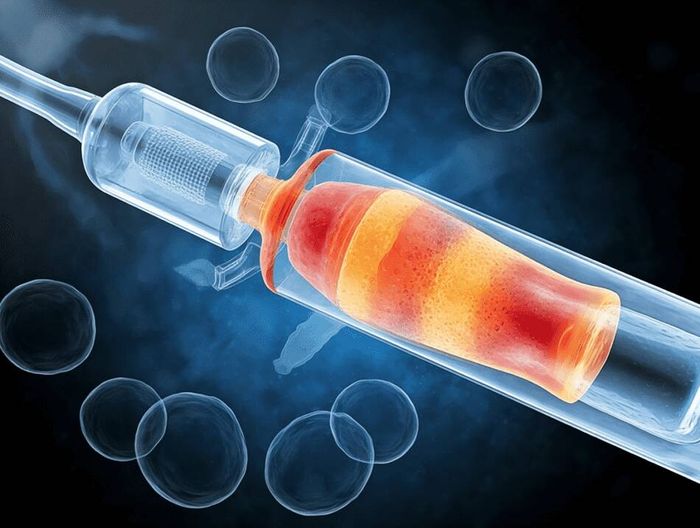

氧合器在体外循环系统中起着至关重要的作用,其生物相容性直接关系到患者的安全。本文将围绕氧合器生物相容性检测展开,详细探讨体外循环系统的安全性验证方式以及相关标准的解析,旨在让读者深入了解这一重要医疗领域的关键环节及其规范要求。

一、氧合器在体外循环系统中的重要性

氧合器是体外循环系统的核心部件之一。在心脏手术等需要体外循环支持的医疗场景中,它承担着模拟人体肺部气体交换的关键功能。当患者的心脏暂时无法正常进行血液循环和气体交换时,体外循环系统借助氧合器,将静脉血中的二氧化碳排出,并使血液充分氧合,转化为可供机体使用的动脉血,再输送回患者体内,维持机体的基本生理需求。其性能的优劣、生物相容性的好坏,对患者在手术过程中的生命体征稳定以及术后的恢复情况都有着极为重要的影响。

若氧合器的功能出现异常,比如气体交换效率低下,可能导致患者血液中氧含量不足、二氧化碳潴留等问题,进而引发一系列严重的并发症,如组织缺氧、酸中毒等,危及患者生命。因此,确保氧合器在体外循环系统中的可靠运行以及良好的生物相容性是至关重要的。

而且,随着医疗技术的不断发展,对氧合器的要求也在逐步提高,不仅要满足基本的气体交换功能,还要在与血液等生物组织接触过程中尽可能减少不良反应,这就凸显了对其生物相容性进行深入检测的必要性。

二、生物相容性的概念及对氧合器的要求

生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物学效应。对于氧合器而言,良好的生物相容性意味着在与血液、组织等生物成分接触时,不会引起过度的免疫反应、凝血异常、细胞毒性等不良现象。

具体来说,氧合器的材料表面应尽量光滑,以减少对血液中细胞成分的机械性损伤,避免激活凝血系统导致血栓形成。同时,其材料不能释放出对细胞有毒性的物质,否则可能会损害血细胞、内皮细胞等,影响血液的正常功能和机体的健康。

此外,氧合器还应具备一定的抗污染能力,防止血液中的蛋白质、脂质等成分在其表面过度吸附和沉积,因为这不仅会影响气体交换效率,还可能进一步引发炎症反应等不良后果。所以,从生物相容性的角度看,氧合器需要在多个方面满足严格的要求,才能确保在体外循环系统中的安全有效使用。

在实际应用中,不同类型的氧合器可能由于材料、设计等因素的差异,在生物相容性方面表现也不尽相同,这就需要通过专门的检测手段来准确评估其性能。

三、氧合器生物相容性检测的常用方法

细胞毒性测试是氧合器生物相容性检测的重要方法之一。通过将氧合器的材料提取物与特定的细胞株进行培养,观察细胞的生长、形态等变化情况,来判断材料是否具有细胞毒性。如果细胞出现明显的死亡、变形或生长抑制等现象,那么说明该氧合器材料可能存在对细胞有害的成分,生物相容性不佳。

血液相容性测试也是关键环节。这包括检测氧合器对血液凝血系统的影响,例如通过凝血时间测定等方法,看是否会导致血液过度凝固或凝血时间异常延长。同时,还会考察氧合器对血液中血细胞的影响,如红细胞的溶血情况、白细胞的激活状态等。良好的血液相容性意味着氧合器在与血液接触过程中不会引起明显的血液学异常。

另外,还有免疫相容性测试。人体的免疫系统对于外来物质十分敏感,当氧合器植入体外循环系统后,其材料可能会被免疫系统识别为异物。通过检测免疫细胞的激活程度、炎症因子的释放情况等,可以评估氧合器与免疫系统的相互作用,判断其是否会引发过度的免疫反应,如过敏反应、慢性炎症等。

除了上述方法外,还有一些基于组织工程学的检测手段,比如将氧合器材料与组织切片进行共培养,观察组织的反应情况,进一步全面评估其生物相容性。这些不同的检测方法从多个角度对氧合器的生物相容性进行分析,为准确判断其性能提供了有力依据。

四、体外循环系统安全性验证的整体流程

首先是系统的组装与调试阶段。在这个阶段,要确保氧合器与体外循环系统的其他部件,如血泵、管道等,能够准确连接并且正常运行。技术人员需要按照严格的操作规程进行组装,检查各个接口是否密封良好,系统的压力、流量等参数是否在正常范围内,以避免在后续运行过程中出现泄漏、压力异常等问题。

接下来是预充液的配置与灌注。预充液的成分和质量对体外循环系统的安全性也有重要影响。一般来说,预充液会包含生理盐水、胶体溶液等成分,其目的是在系统启动前填充整个循环系统,使血液能够顺畅地在系统内流动。在灌注预充液的过程中,要注意观察系统内是否有气泡产生,因为气泡如果进入患者体内,可能会导致气体栓塞等严重后果。

然后是系统的启动与运行监测阶段。一旦启动体外循环系统,就需要密切监测系统的各项参数,如氧合器的气体交换效率、血液的流速、温度等。通过安装在系统中的各种传感器,可以实时获取这些数据,并及时发现可能出现的异常情况,如氧合器的气体交换效率突然下降、血液流速过快或过慢等,以便采取相应的措施进行调整。

最后是系统的停机与清理阶段。当手术等医疗操作完成后,要按照正确的程序关闭体外循环系统,并对系统进行彻底的清理。清理的目的是去除系统内残留的血液、预充液等物质,防止细菌滋生和设备损坏,为下一次使用做好准备。整个体外循环系统安全性验证的流程是一个环环相扣的过程,每个环节都至关重要,关系到患者的生命安全。

五、氧合器生物相容性检测在体外循环系统安全性验证中的作用

氧合器生物相容性检测是体外循环系统安全性验证的重要组成部分。通过对氧合器的生物相容性进行检测,可以提前发现氧合器可能存在的与生物组织相互作用的问题,从而避免在实际使用过程中对患者造成不良影响。

例如,如果在细胞毒性测试中发现氧合器材料存在细胞毒性,那么在体外循环系统中使用该氧合器就可能会导致血细胞受损、组织炎症等问题,影响患者的康复。通过检测并排除这类有问题的氧合器,可以提高体外循环系统的整体安全性。

而且,氧合器生物相容性检测的结果还可以为体外循环系统的参数设置提供参考。比如,当发现氧合器的血液相容性不佳,可能会导致血液凝固异常时,就可以相应地调整系统中的抗凝药物剂量等参数,以维持血液在系统内的正常流动状态,确保体外循环系统的安全运行。

此外,良好的氧合器生物相容性也是保证体外循环系统长期稳定运行的关键因素之一。在长时间的体外循环过程中,氧合器与血液等生物组织持续接触,如果其生物相容性不好,可能会逐渐积累不良影响,如血栓形成、免疫反应加剧等,最终导致系统故障或患者出现严重并发症。所以,氧合器生物相容性检测对于体外循环系统安全性验证有着不可或缺的重要性。

六、相关标准对氧合器生物相容性及体外循环系统安全性的规定

国际上有一系列相关标准对氧合器生物相容性及体外循环系统安全性进行了规定。例如,ISO 10993系列标准是关于医疗器械生物学评价的通用标准,其中涉及到氧合器的部分明确规定了对其生物相容性检测的具体要求,包括细胞毒性测试、血液相容性测试等的方法、指标等内容。按照这些标准进行检测,可以确保氧合器的生物相容性评估具有科学性、规范性和可比性。

国内也有相应的行业标准,如YY 0053等标准,针对氧合器的性能、生物相容性等方面做出了具体规定。这些标准在氧合器的材料选择、设计制造、检测验收等环节都起到了重要的指导作用,要求氧合器生产企业严格按照标准进行生产,以保证产品的质量和安全性。

对于体外循环系统整体安全性,相关标准也规定了系统的组装、调试、运行、停机等各个环节的操作规范和安全要求。比如,规定了预充液的成分范围、系统运行时的压力、流量等参数的合理区间,以及系统停机后清理的具体步骤等。遵循这些标准,可以有效防止因操作不当或设备故障等原因导致的患者安全事故。

不同地区和国家的标准可能会存在一定差异,但总体目标都是为了确保氧合器在体外循环系统中的良好生物相容性和系统的整体安全性,为患者提供安全、有效的医疗服务。

七、氧合器生物相容性检测及体外循环系统安全性验证的实际案例分析

以某医院的一次心脏手术为例,在手术前对所选用的氧合器进行了全面的生物相容性检测。首先进行了细胞毒性测试,发现该氧合器材料提取物与培养的细胞株接触后,细胞生长正常,未出现明显的死亡、变形等情况,初步表明该氧合器在细胞毒性方面表现良好。

接着进行了血液相容性测试,通过测定凝血时间等指标,发现血液在与氧合器接触后,凝血时间在正常范围内,且红细胞的溶血率也很低,说明该氧合器的血液相容性也较为理想。

在体外循环系统安全性验证方面,技术人员严格按照操作规程进行了系统的组装、调试、预充液灌注等环节。在系统启动后,密切监测各项参数,发现氧合器的气体交换效率始终保持在较高水平,血液流速也正常,未出现气泡等异常情况。整个手术过程中,体外循环系统运行稳定,患者术后恢复良好。

再比如,在另一个案例中,某氧合器在血液相容性测试中发现存在凝血时间异常延长的问题。经过进一步分析,发现是氧合器材料表面的涂层处理不当导致的。通过对涂层进行改进后重新进行测试,该氧合器的血液相容性得到了明显改善,在后续的体外循环系统使用中也未出现类似问题,保障了患者的安全。这些实际案例充分说明了氧合器生物相容性检测及体外循环系统安全性验证的重要性以及按照相关标准进行操作的必要性。

热门服务