心血管介入导管生物相容性检测的标准化流程与实验要求

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

心血管介入导管在心血管疾病的诊断与治疗中起着关键作用,而其生物相容性直接关系到患者的安全与治疗效果。本文将详细阐述心血管介入导管生物相容性检测的标准化流程以及相关实验要求,涵盖多个方面,为确保导管质量、保障患者健康提供全面且专业的参考内容。

一、心血管介入导管概述

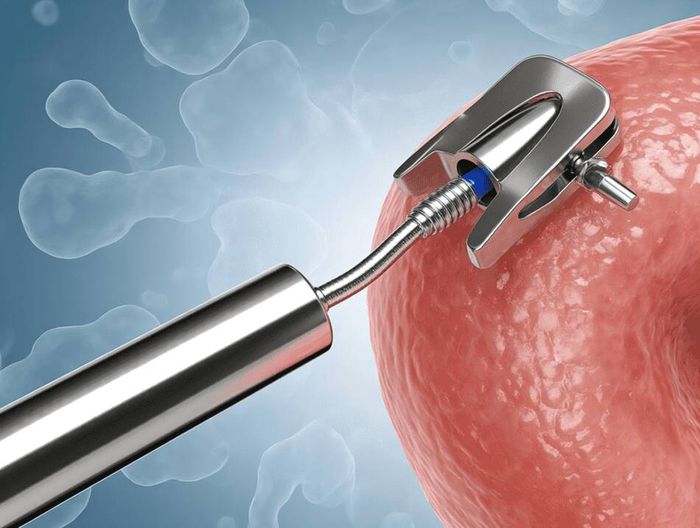

心血管介入导管是一种用于心血管系统内进行诊断和治疗操作的细长管状医疗器械。它能够通过血管等途径到达心脏及周围血管的特定部位,实现诸如血管造影、球囊扩张、支架置入等多种功能。

其材质多样,常见的有聚氨酯、聚氯乙烯等高分子材料,这些材料的选择既要考虑到导管的柔韧性、强度等物理性能,又要兼顾其生物相容性,以避免在体内引发不良反应。

心血管介入导管的结构也较为复杂,通常包括导管主体、接头、导丝通道等部分,各部分协同工作,确保在心血管系统内能够准确、顺利地完成相应的医疗操作。

二、生物相容性检测的重要性

生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物、物理、化学等反应的一种概念。对于心血管介入导管而言,良好的生物相容性至关重要。

首先,它关系到患者的短期安全。如果导管的生物相容性不佳,在插入体内后可能会迅速引发炎症反应,导致局部红肿、疼痛,甚至可能影响到心血管系统的正常功能,给患者带来极大的不适和风险。

其次,从长期来看,不良的生物相容性可能会促使血栓形成。在心血管系统这个特殊的环境中,血栓一旦形成,极易引发严重的心血管事件,如心肌梗死、脑卒中等,严重威胁患者的生命健康。

此外,生物相容性还会影响到导管在体内的使用寿命。若材料与机体组织不能和谐共处,导管可能会过早出现损坏、变形等情况,从而影响治疗效果,增加患者再次手术等医疗干预的可能性。

三、标准化流程之样品准备

在进行心血管介入导管生物相容性检测之前,首先要做好样品准备工作。这一环节需要严格按照规范流程进行操作。

样品的选取应具有代表性,要涵盖不同批次、不同型号的导管产品。确保选取的样品能够准确反映该类导管的整体质量状况。

对于选取的导管样品,需要进行清洁处理,去除表面可能附着的杂质、污染物等。清洁过程要采用合适的清洁剂和清洁方法,避免对导管本身的材质和结构造成破坏。

清洁完成后,要对样品进行编号标记,以便在后续的检测过程中能够准确识别各个样品,防止出现混淆等情况,确保检测结果的准确性和可靠性。

四、细胞毒性检测流程

细胞毒性检测是心血管介入导管生物相容性检测的重要环节之一。其目的是评估导管材料对细胞生长、存活等方面的影响。

首先要进行细胞培养,选择合适的细胞系,如人脐静脉内皮细胞等,将其培养在适宜的培养环境中,确保细胞能够正常生长和增殖。

然后将准备好的导管样品与培养的细胞进行接触,可以采用直接接触法或间接接触法。直接接触法就是将导管样品直接放置在细胞培养皿中与细胞接触;间接接触法是通过将导管样品浸泡液与细胞进行接触来评估其影响。

在接触一定时间后,通常为24小时至72小时不等,通过观察细胞的形态、数量等变化,采用相应的检测方法,如MTT法等,来定量评估导管样品对细胞的毒性作用程度。

五、致敏反应检测要求

致敏反应检测也是心血管介入导管生物相容性检测不可或缺的部分。其主要是为了确定导管材料是否会引发机体的过敏反应。

在进行致敏反应检测时,通常会选用合适的动物模型,如豚鼠等。先对豚鼠进行适应性饲养,确保其身体状况良好,能够适应后续的检测操作。

将导管样品按照规定的方式植入或接触豚鼠的皮肤或体内组织,然后在一定时间内观察豚鼠是否出现红斑、水肿、瘙痒等过敏反应的典型症状。

为了确保检测结果的准确性,需要设置对照组,即采用已知不会引发过敏反应的材料与豚鼠进行同样的接触操作,通过对比实验组和对照组豚鼠的反应情况,来准确判断导管样品是否存在致敏风险。

六、刺激反应检测步骤

刺激反应检测主要是考察心血管介入导管材料对生物体局部组织的刺激作用。其检测步骤如下:

同样需要选择合适的动物模型,比如家兔等。先对家兔进行必要的预处理,使其处于适合接受检测的状态。

将导管样品以规定的方式放置在家兔的相应部位,如皮下、黏膜等部位,与局部组织进行接触。

在接触后的一定时间内,密切观察家兔局部组织的反应情况,包括是否出现红肿、出血、溃疡等刺激反应的常见症状。通过对这些症状的观察和分析,来评估导管样品对局部组织的刺激程度。

七、血液相容性检测要点

血液相容性检测对于心血管介入导管尤为重要,因为导管在心血管系统内会与血液直接接触。其检测要点如下:

首先要进行血液样本的采集,采集的血液样本要符合相关的质量要求,如血液的新鲜度、成分比例等。

将导管样品与采集的血液样本进行接触,可以采用体外循环模拟装置等方式,让血液在模拟的体内环境下与导管样品充分互动。

在接触过程中,重点关注血液中是否会出现血栓形成、血小板聚集、溶血等情况。通过对这些血液相关指标的监测和分析,来评估导管样品的血液相容性好坏。

八、检测结果的记录与分析

在完成心血管介入导管生物相容性的各项检测后,准确记录和分析检测结果至关重要。

对于每一项检测,都要详细记录检测的条件,如温度、湿度、检测时间等,以及检测过程中观察到的各种现象和数据。例如在细胞毒性检测中,要记录细胞的初始状态、接触导管样品后的形态变化、采用的检测方法及得出的具体数值等。

在记录完成后,要对检测结果进行全面的分析。分析时要综合考虑各项检测结果之间的关联,不能孤立地看待某一项检测结果。比如,如果细胞毒性检测结果显示导管样品对细胞有一定毒性,同时血液相容性检测又发现有血栓形成倾向,那么这两者之间可能存在某种内在联系,需要进一步深入探究。

通过对检测结果的准确记录和科学分析,能够为心血管介入导管的质量评估提供有力依据,进而确保其在临床应用中的安全性和有效性。

热门服务