脊柱内固定器生物相容性检测标准及操作规范详解

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

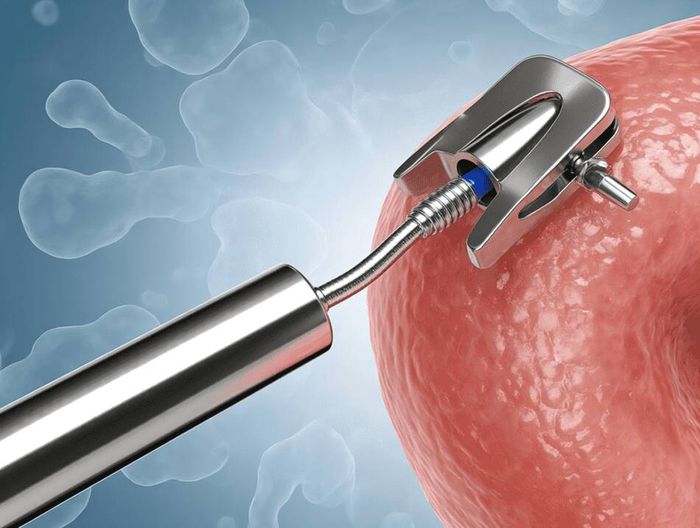

脊柱内固定器在脊柱疾病治疗中起着关键作用,而其生物相容性关乎使用效果与患者安全。本文将详细阐述脊柱内固定器生物相容性检测标准及操作规范,涵盖相关概念、具体检测指标、操作流程细节等方面,旨在让读者全面深入了解这一重要领域的知识,确保脊柱内固定器能在符合标准规范的前提下安全有效地应用于临床。

一、脊柱内固定器生物相容性概述

脊柱内固定器是用于脊柱外科手术中,对脊柱进行固定、支撑以促进愈合的医疗器械。生物相容性则是指其与生物体相互作用时,对生物体组织、细胞等产生的影响情况。良好的生物相容性意味着在植入人体后,不会引起过度的免疫反应、炎症等不良现象,能与周围组织和谐共存。对于脊柱内固定器而言,由于其处于脊柱这一重要部位,与脊髓、神经等关键结构紧密相邻,所以生物相容性的要求更为严格。它不仅要保证自身材料不会对周围组织产生毒性,还要能适应脊柱在日常活动中的力学环境,不发生松动、移位等影响固定效果的情况。只有具备良好生物相容性的脊柱内固定器,才能在临床治疗中发挥出应有的作用,保障患者的康复进程。

不同类型的脊柱内固定器,如钉棒系统、椎间融合器等,其生物相容性特点也存在一定差异。例如钉棒系统主要通过螺钉和连接棒对脊柱进行固定,其与骨组织的接触界面生物相容性至关重要;而椎间融合器则更多地涉及与椎间盘及相邻椎体终板的相互作用,对其材料在促进骨融合方面的生物相容性有特殊要求。因此,在探讨检测标准及操作规范时,需要针对不同类型的脊柱内固定器具体分析。

从材料角度来看,脊柱内固定器常用的材料有不锈钢、钛合金等。不锈钢具有较好的强度和韧性,但在生物相容性方面可能相对钛合金存在一些不足,比如可能更容易引起局部的炎症反应。钛合金则以其优良的生物相容性、较低的密度以及较好的耐腐蚀性而在脊柱内固定器领域得到广泛应用。了解这些材料特性对于理解后续的检测标准和操作规范也具有重要意义。

二、生物相容性检测的重要性

脊柱内固定器生物相容性检测的重要性首先体现在保障患者的健康安全方面。当脊柱内固定器植入人体后,如果其生物相容性不佳,可能会引发一系列不良反应。比如,可能导致植入部位周围组织出现红肿、疼痛等炎症症状,严重的甚至会引起感染,影响患者的康复进程,增加患者的痛苦和医疗成本。对于一些患有脊柱疾病且身体状况相对较差的患者来说,这些不良反应可能会进一步引发其他并发症,危及生命健康。

其次,准确的生物相容性检测对于保证脊柱内固定器的临床疗效至关重要。只有当内固定器与周围组织能够良好相容,才能稳定地发挥其固定、支撑等作用,促进脊柱的愈合和恢复正常功能。如果生物相容性存在问题,可能会出现内固定器松动、移位等情况,这不仅无法达到预期的治疗效果,还可能需要进行二次手术来修正,给患者带来更大的身心负担。

再者,从医疗器械监管的角度来看,严格的生物相容性检测是确保产品质量符合标准的必要环节。随着医疗技术的不断发展,市场上脊柱内固定器的种类和品牌日益增多,只有通过统一、严格的生物相容性检测标准及规范的操作流程,才能对这些产品进行有效的质量把关,防止不合格产品流入市场,保障医疗行业的健康发展。

三、国内外生物相容性检测标准概况

在国际上,针对医疗器械包括脊柱内固定器的生物相容性检测,有一系列较为成熟的标准体系。其中,国际标准化组织(ISO)发布的相关标准具有广泛的影响力。例如ISO 10993系列标准,它涵盖了医疗器械生物学评价的多个方面,从细胞毒性测试、致敏反应测试到植入试验等都有详细规定。这些标准为各国进行医疗器械生物相容性检测提供了重要的参考依据,许多国家在制定本国标准时都会在一定程度上借鉴ISO 10993系列标准的内容。

美国食品药品监督管理局(FDA)也有自己一套完善的医疗器械生物相容性检测标准和审批流程。对于脊柱内固定器,FDA要求制造商在产品上市前必须按照其规定的标准进行全面的生物相容性检测,并且要提交详细的检测报告。其检测内容与ISO标准有一定的相似性,但也存在一些差异,比如在某些特定测试项目的具体要求和侧重点上有所不同。

在国内,我国也制定了相应的医疗器械生物相容性检测标准,并且随着医疗行业的发展不断进行完善。我国的标准在遵循国际通用原则的基础上,结合了国内医疗器械产业的实际情况和临床需求。例如,我国标准对于一些在国内应用较为广泛的脊柱内固定器材料,会根据其特点制定更为针对性的检测要求,以确保这些产品在国内临床使用中的生物相容性和安全性。

四、细胞毒性检测标准及操作规范

细胞毒性检测是评估脊柱内固定器生物相容性的重要环节之一。其主要目的是检测内固定器材料或其提取物对细胞生长、增殖等方面的影响。国际标准和国内标准一般都要求采用合适的细胞系进行检测,常用的细胞系如小鼠成纤维细胞(L929)等。在操作规范方面,首先要准确制备内固定器材料的提取物,这通常需要按照一定的比例将材料与合适的提取介质(如细胞培养液等)进行混合,并在特定的条件下(如温度、时间等)进行提取操作。

提取完成后,将提取物与选定的细胞系进行接触培养,一般采用多孔板培养的方式,设置不同的浓度梯度来观察细胞在不同提取物浓度下的反应。在培养过程中,要严格控制培养环境的温度、湿度、二氧化碳浓度等条件,以确保细胞能够正常生长。通过观察细胞的形态变化、细胞存活率等指标来判断内固定器材料是否具有细胞毒性。如果细胞出现明显的变形、死亡等现象,且与对照组相比差异显著,那么就说明该材料可能存在细胞毒性问题。

此外,在进行细胞毒性检测时,还需要设置合理的对照组,一般包括空白对照组(只采用细胞培养液进行培养)和阳性对照组(采用已知具有细胞毒性的物质进行培养)。通过与对照组的对比分析,能够更准确地判断内固定器材料的细胞毒性情况,为后续的评价提供可靠的依据。

五、致敏反应检测标准及操作规范

致敏反应检测也是脊柱内固定器生物相容性检测的重要组成部分。当内固定器植入人体后,如果其材料或其加工过程中残留的某些物质能够引起机体的致敏反应,那么将会对患者造成不良影响。国际标准和国内标准对于致敏反应检测都有明确的规定。一般采用豚鼠作为实验动物进行检测,因为豚鼠在致敏反应方面具有较为典型的反应特性。

在操作规范上,首先要对豚鼠进行分组,通常分为实验组、对照组等。将准备好的脊柱内固定器材料或其提取物以合适的方式(如皮下注射、皮内注射等)注入实验组豚鼠体内,而对照组豚鼠则注射等量的生理盐水或其他合适的对照物质。在注射后,要密切观察豚鼠的反应,一般观察期为2 - 3周左右。观察内容包括豚鼠是否出现红斑、水肿、瘙痒等过敏反应的典型症状。如果实验组豚鼠出现明显的过敏反应症状,而对照组豚鼠没有,那么就说明该脊柱内固定器材料可能存在致敏反应问题。

为了更准确地判断致敏反应的程度,还可以采用一些辅助检测手段,如检测豚鼠血液中与过敏反应相关的抗体水平等。通过综合分析豚鼠的症状表现以及相关抗体水平等情况,能够对脊柱内固定器材料的致敏反应情况做出更为准确的评价,从而为其生物相容性评价提供重要的补充依据。

六、植入试验检测标准及操作规范

植入试验是评估脊柱内固定器生物相容性最直接、最有效的方法之一。通过将脊柱内固定器实际植入动物体内,观察其与周围组织的相互作用情况,能够真实地反映出其生物相容性状况。国际标准和国内标准对于植入试验都有相应的要求。一般选择合适的动物模型,如兔子、狗等作为植入对象,因为这些动物的脊柱结构和生理功能与人类有一定的相似性。

在操作规范方面,首先要对动物进行术前准备,包括麻醉、备皮等操作。然后将脊柱内固定器按照正确的手术方式植入动物脊柱的相应部位。在植入后,要定期对动物进行观察,观察期一般为几个月甚至更长时间。观察内容包括植入部位周围组织的炎症反应情况、内固定器是否有松动、移位等情况以及动物的行为表现等。通过这些观察内容来判断脊柱内固定器在动物体内的生物相容性状况。如果植入部位周围组织出现严重的炎症反应,或者内固定器出现明显的松动、移位等情况,那么就说明该脊柱内固定器可能存在生物相容性问题。

在植入试验结束后,还需要对动物进行解剖,取出植入的脊柱内固定器以及周围组织,进行进一步的组织学检查,如观察组织细胞的形态变化、炎症细胞的浸润情况等。通过组织学检查能够更深入地了解脊柱内固定器与周围组织的相互作用情况,为其生物相容性评价提供更详细的依据。

七、血液相容性检测标准及操作规范

血液相容性检测主要是评估脊柱内固定器与血液成分相互作用的情况。当内固定器植入人体后,其表面可能会与血液中的红细胞、白细胞、血小板等成分发生接触,因此需要检测其对血液成分的影响。国际标准和国内标准对于血液相容性检测都有相应的规定。一般采用体外模拟血液环境的方式进行检测,例如使用模拟血液装置,将脊柱内固定器材料或其提取物与模拟血液进行接触,观察血液成分的变化情况。

在操作规范方面,首先要准确制备模拟血液,使其成分尽可能接近真实的人体血液。然后将脊柱内固定器材料或其提取物按照一定的比例与模拟血液进行接触,在接触过程中,要严格控制接触环境的温度、湿度等条件。通过观察血液中红细胞的聚集情况、白细胞的激活情况以及血小板的聚集和激活情况等指标来判断脊柱内固定器的血液相容性。如果出现红细胞过度聚集、白细胞大量激活或血小板过度聚集和激活等情况,那么就说明该脊柱内固定器可能存在血液相容性问题。

此外,为了更准确地判断血液相容性情况,还可以采用体内试验的方式,即将脊柱内固定器植入动物体内,观察其与血液成分的相互作用情况。通过体外和体内试验的结合,能够更全面地评价脊柱内固定器的血液相容性,为其生物相容性评价提供重要的补充依据。

八、局部刺激反应检测标准及操作规范

局部刺激反应检测主要是针对脊柱内固定器植入人体后,其对植入部位周围组织的刺激情况进行评估。国际标准和国内标准对于局部刺激反应检测都有明确的规定。一般采用兔眼刺激试验、豚鼠皮肤刺激试验等方式进行检测。以兔眼刺激试验为例,将脊柱内固定器材料或其提取物以合适的方式(如滴入、涂抹等)注入兔眼内,观察兔眼的反应情况。

在操作规范方面,首先要选择健康的实验动物,如兔子、豚鼠等。对于兔眼刺激试验,要确保兔眼在试验前是健康正常的。将脊柱内固定器材料或其提取物注入兔眼后,要密切观察兔眼的反应,观察期一般为1 - 2天左右。观察内容包括兔眼是否出现红肿、流泪、角膜混浊等刺激反应的典型症状。如果兔眼出现明显的刺激反应症状,那么就说明该脊柱内固定器材料可能存在局部刺激反应问题。

对于豚鼠皮肤刺激试验,操作规范类似,将脊柱内固定器材料或其提取物以合适的方式(如皮下注射、皮内注射等)注入豚鼠皮肤内,观察豚鼠皮肤的反应,观察期一般为2 - 3天左右。通过观察豚鼠皮肤是否出现红斑、水肿等刺激反应的典型症状来判断该脊柱内固定器材料是否存在局部刺激反应问题。通过这些不同的试验方式,能够全面地评估脊柱内固定器的局部刺激反应情况,为其生物相容性评价提供重要的补充依据。

热门服务