骨锉生物相容性检测的标准化流程与材料安全性评估方法

生物相容性检测相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

骨锉在医疗领域中有着重要应用,其生物相容性及材料安全性至关重要。本文将详细阐述骨锉生物相容性检测的标准化流程,以及材料安全性评估的具体方法,涵盖从检测准备到各项具体检测环节及评估要点等多方面内容,为确保骨锉在临床使用中的安全性与可靠性提供全面参考。

一、骨锉在医疗中的应用及重要性

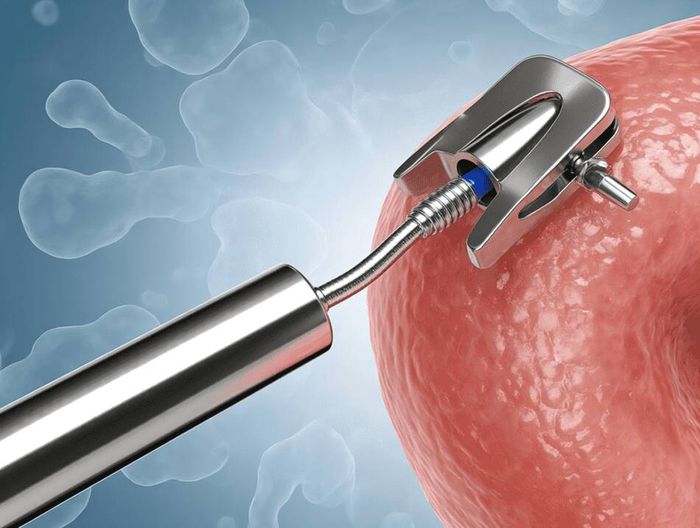

骨锉是一种常用于骨科手术中的医疗器械,其主要作用是对骨骼进行修整、打磨等操作。在骨折复位手术中,当骨折断端存在不平整的情况时,骨锉可将突出的骨质锉平,以便更好地实现骨折断端的复位与固定。在关节置换手术中,骨锉也可用于对关节面进行处理,使其达到合适的形态以适配植入的假体。

由于骨锉在手术过程中会直接与人体的骨骼组织以及可能存在的周围软组织等密切接触,所以其生物相容性以及材料安全性对于患者术后的恢复以及是否会引发不良反应等起着关键作用。如果骨锉的生物相容性不佳,可能会导致机体对其产生免疫反应,如炎症、排异等现象,进而影响手术效果以及患者的健康。

同样,材料本身若存在安全性隐患,比如含有有害物质或者材料的物理性能不稳定等,也可能在使用过程中出现断裂、磨损过度等情况,不仅无法完成正常的手术操作需求,还可能会在体内残留异物,对患者造成更大的伤害。

二、生物相容性检测的基本概念

生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物学反应。对于骨锉而言,其生物相容性检测就是要评估骨锉材料在与人体骨骼、组织及体液等接触后,是否会引起机体的不良反应。

这种不良反应包括短期的和长期的。短期可能表现为局部的红肿、疼痛等炎症反应,这可能是由于材料表面的某些物质刺激了周围组织细胞导致的。长期来看,如果骨锉材料中的某些成分逐渐释放并在体内累积,可能会影响细胞的正常代谢,甚至有引发肿瘤等严重疾病的潜在风险。

生物相容性检测涵盖了多个方面,比如材料对细胞的毒性检测,即观察骨锉材料提取物对培养的细胞是否有抑制生长、导致细胞死亡等毒性作用;还有材料对血液的相容性检测,主要看骨锉材料是否会引起血液凝固、溶血等血液相关的不良反应。

三、骨锉生物相容性检测的标准化流程之样本准备

首先,要选取合适的骨锉样本。样本应具有代表性,通常从不同批次、不同生产工艺下生产的骨锉中随机抽取。抽取的样本数量要足够,以保证检测结果的准确性和可靠性,一般来说,每个批次至少抽取3到5个样本为宜。

在选取样本后,需要对样本进行清洗处理,去除表面可能附着的杂质、油污等。清洗可采用合适的有机溶剂和蒸馏水依次进行清洗,确保表面清洁干净。然后将清洗后的样本进行编号标记,以便后续在检测过程中能够准确区分不同的样本。

对于一些特殊设计的骨锉,比如带有涂层的骨锉,还需要对涂层进行单独的处理和分析。涂层可能会影响骨锉的生物相容性,所以要准确检测涂层本身的成分以及其与基体材料的结合情况等,这就需要采用专门的技术手段如扫描电子显微镜等来进行观察和分析。

四、体外细胞毒性检测环节

体外细胞毒性检测是骨锉生物相容性检测的重要环节之一。首先要选择合适的细胞系进行培养,常用的细胞系有小鼠成纤维细胞等,这些细胞系在实验室环境下易于培养且对材料的反应具有一定的代表性。

将培养好的细胞接种到培养皿中,待细胞生长到合适的密度后,把经过处理的骨锉样本提取物加入到培养皿中。骨锉样本提取物的制备通常是采用合适的溶剂将骨锉材料中的可溶成分提取出来。

然后观察细胞在加入提取物后的生长状态变化。通过显微镜观察细胞的形态是否发生改变,比如是否出现细胞皱缩、变圆等情况;同时监测细胞的增殖情况,看是否有细胞生长受到抑制甚至停止生长的现象。一般会设置对照组,即只添加溶剂而不添加骨锉样本提取物的培养皿,通过与对照组的对比来更准确地判断骨锉样本对细胞的毒性作用。

五、血液相容性检测要点

血液相容性检测对于骨锉来说同样关键。在检测时,首先要准备新鲜的血液样本,一般采用人外周血为宜,因为人外周血与骨锉在实际临床应用中的接触情况最为接近。

将骨锉样本放入含有血液样本的容器中,模拟骨锉在体内与血液接触的情况。然后观察是否会出现血液凝固现象,这可以通过肉眼观察血液是否由流动状态变为凝固状态来判断。如果出现血液凝固,说明骨锉材料可能会影响血液的正常凝血机制,这在临床上是非常危险的情况。

除了血液凝固,还要检测是否会出现溶血现象。溶血是指红细胞破裂,血红蛋白释放到血浆中的现象。通过离心等技术手段将血液样本分离成血浆和血细胞,然后观察血浆的颜色变化,如果血浆颜色明显变红,说明可能出现了溶血现象,这也表明骨锉材料对血液的相容性不佳。

六、体内植入试验的设计与实施

体内植入试验是更能真实反映骨锉生物相容性和材料安全性的检测方法。在进行体内植入试验前,需要选择合适的动物模型,常用的动物模型有大鼠、兔等。选择动物模型时要考虑动物的骨骼结构、生理机能等与人类的相似性。

将准备好的骨锉样本植入到动物的骨骼相应部位,植入过程要严格按照无菌操作原则进行,以避免术后感染等并发症的发生。在植入后,要对动物进行定期的观察和监测。观察内容包括植入部位的局部反应,如是否有红肿、渗出等炎症反应;同时还要监测动物的整体健康状况,如饮食、活动等方面是否有异常变化。

在一定的试验周期后,一般根据骨锉的预期使用周期和动物的生理特点等确定试验周期,比如对于一些短期使用的骨锉,试验周期可能为1到3个月;对于长期使用的骨锉,试验周期可能为6个月到1年等。在试验周期结束后,对动物进行解剖,取出植入的骨锉样本以及周围的组织进行进一步的分析,如组织病理学检查等。

七、材料安全性评估方法之化学组成分析

对骨锉材料的化学组成进行分析是评估其材料安全性的重要手段之一。通过先进的分析仪器如电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)等,可以准确测定骨锉材料中各种元素的含量。

了解骨锉材料中是否含有重金属元素,如铅、汞、镉等,这些重金属元素在体内累积后可能会对人体的神经系统、肾脏等器官造成严重损害。同时也要分析材料中是否存在一些可能会引起过敏反应的有机化合物,比如某些塑料添加剂等。

此外,对于骨锉材料中的涂层成分,如果存在的话,也要进行详细的分析。涂层的化学组成可能会影响其与基体材料的结合稳定性以及其自身的生物相容性,所以通过化学组成分析可以更好地了解涂层的特性以及对骨锉整体安全性的影响。

八、物理性能检测及其对安全性的影响

骨锉的物理性能检测包括对其硬度、韧性、耐磨性等方面的检测。硬度检测可以采用洛氏硬度计等仪器来进行测量,合适的硬度对于骨锉在手术中的操作性能至关重要,过硬可能会导致对骨骼过度损伤,过软则可能无法有效地完成锉削任务。

韧性检测可以通过拉伸试验等方法来进行,韧性好的骨锉在使用过程中不容易发生断裂等情况,从而保证手术的顺利进行。耐磨性也是一个重要的物理性能指标,通过模拟实际使用环境下的磨损试验,可以了解骨锉的耐磨程度,耐磨性能差的骨锉可能在使用几次后就会出现磨损过度的情况,不仅影响手术效果,还可能会在体内残留异物。

这些物理性能指标的优劣直接影响着骨锉的材料安全性,良好的物理性能可以确保骨锉在手术中正常使用,避免因物理性能不佳而带来的各种安全隐患。

九、数据分析与结果判定

在完成了各项检测和评估环节后,需要对所得到的数据进行综合分析。对于体外细胞毒性检测,要根据细胞的形态变化、增殖情况等数据来判定骨锉样本对细胞的毒性程度,一般可以将毒性程度分为无毒性、轻度毒性、中度毒性和重度毒性等不同级别。

在血液相容性检测方面,根据是否出现血液凝固、溶血等现象以及其程度来判定骨锉材料对血液的相容性好坏。如果既没有出现血液凝固也没有出现溶血现象,说明骨锉材料对血液的相容性良好;反之,如果出现了其中一种或两种现象,则说明相容性不佳。

对于体内植入试验,要结合植入部位的局部反应、动物的整体健康状况以及解剖后组织病理学检查等结果来综合判定骨锉的生物相容性和材料安全性。通过对各项数据的全面分析和准确判定,可以为骨锉是否能够安全、有效地应用于临床提供重要依据。

热门服务